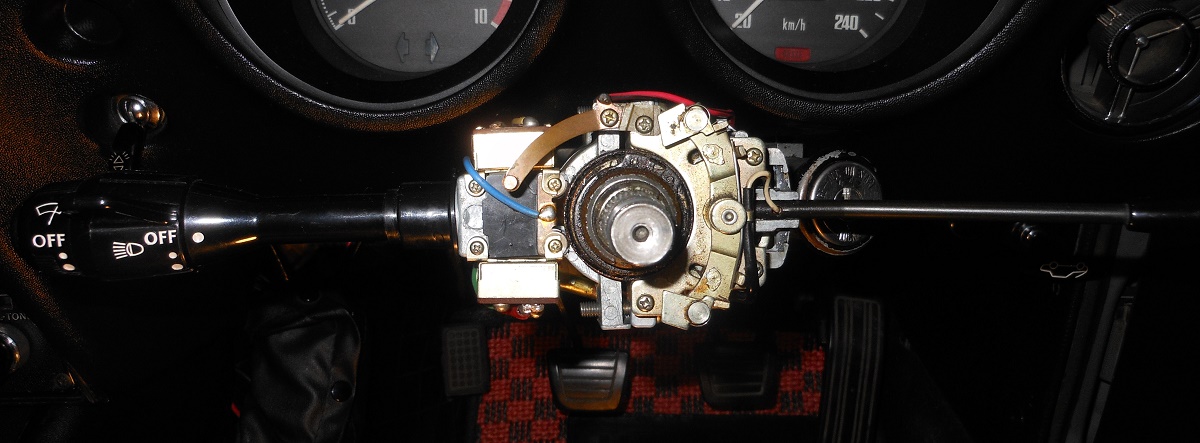

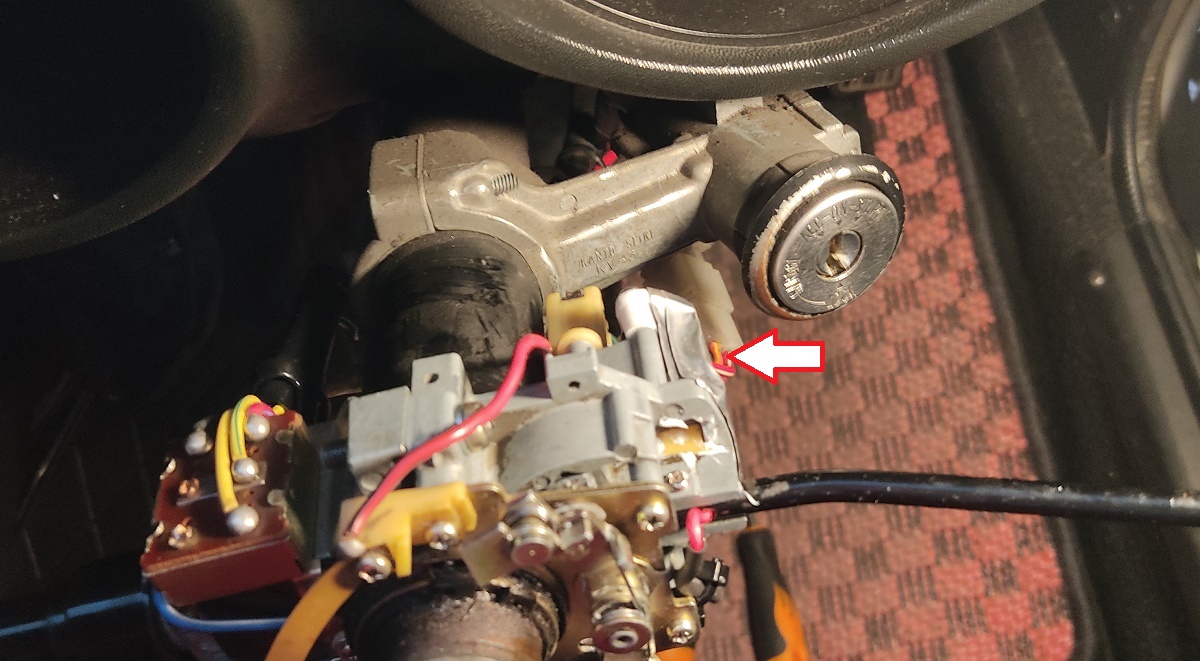

数か月前にこの部分をメンテナンスしたはずなのに、先日ウインカーの片方が点滅しなくなるという症状が出てしまいました。具体的には左にレバーを倒した(上げた)際に点滅しないというものです。

前回のスイッチを分解してまで行ったメンテナンスは良くなかったようです。

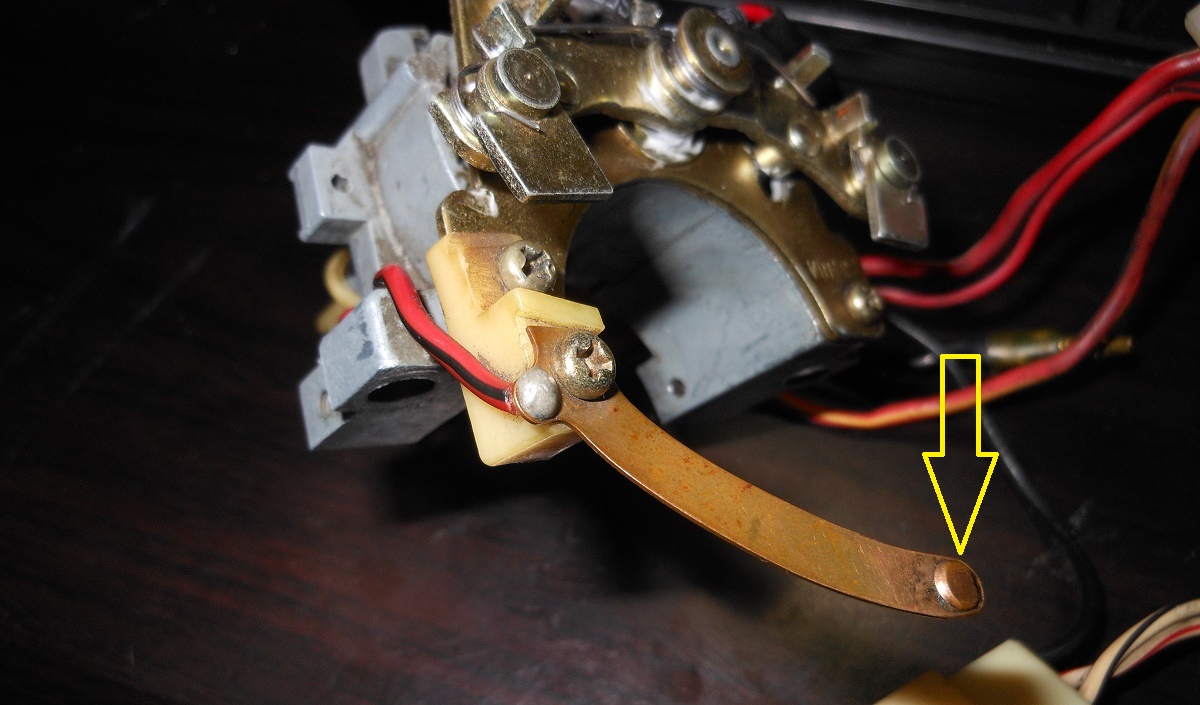

点滅しなくなる原因はここでしょう。シーソー部分の金具の角度を変えてしまった事により、減っていた端子部分の接触が悪くなってしまったのかもしれません。

よく見ると土台のベークライトの割れ(腐り?)のようでした。こうなると接点の適切な間隔を保てないので、少なくともスイッチ部分は交換することになりそうです。

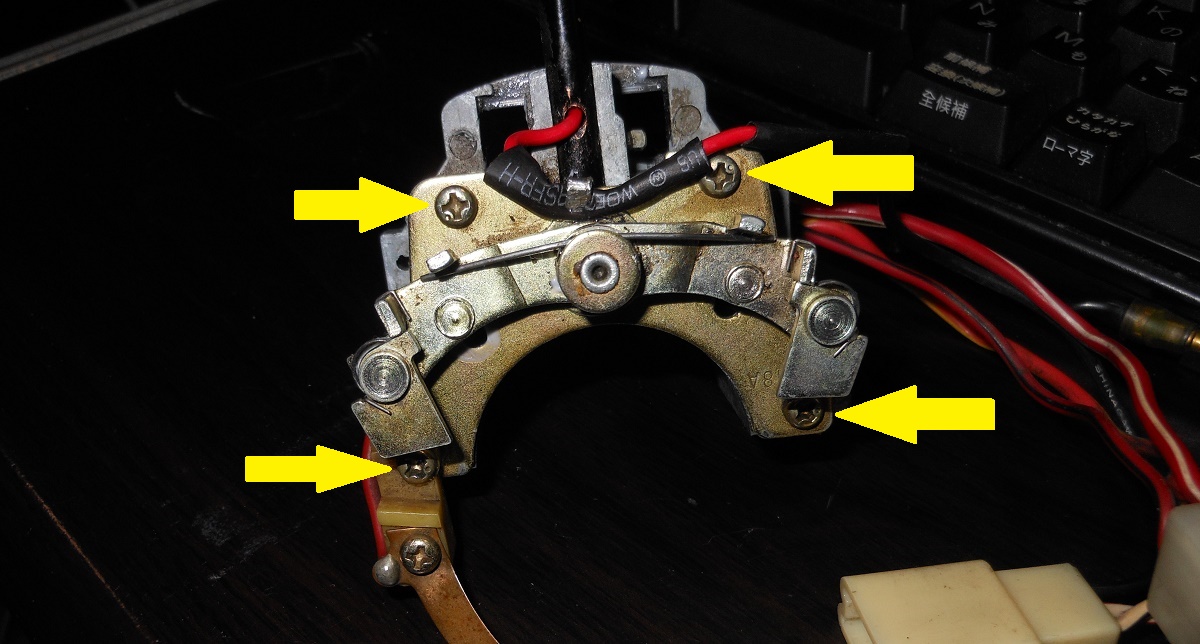

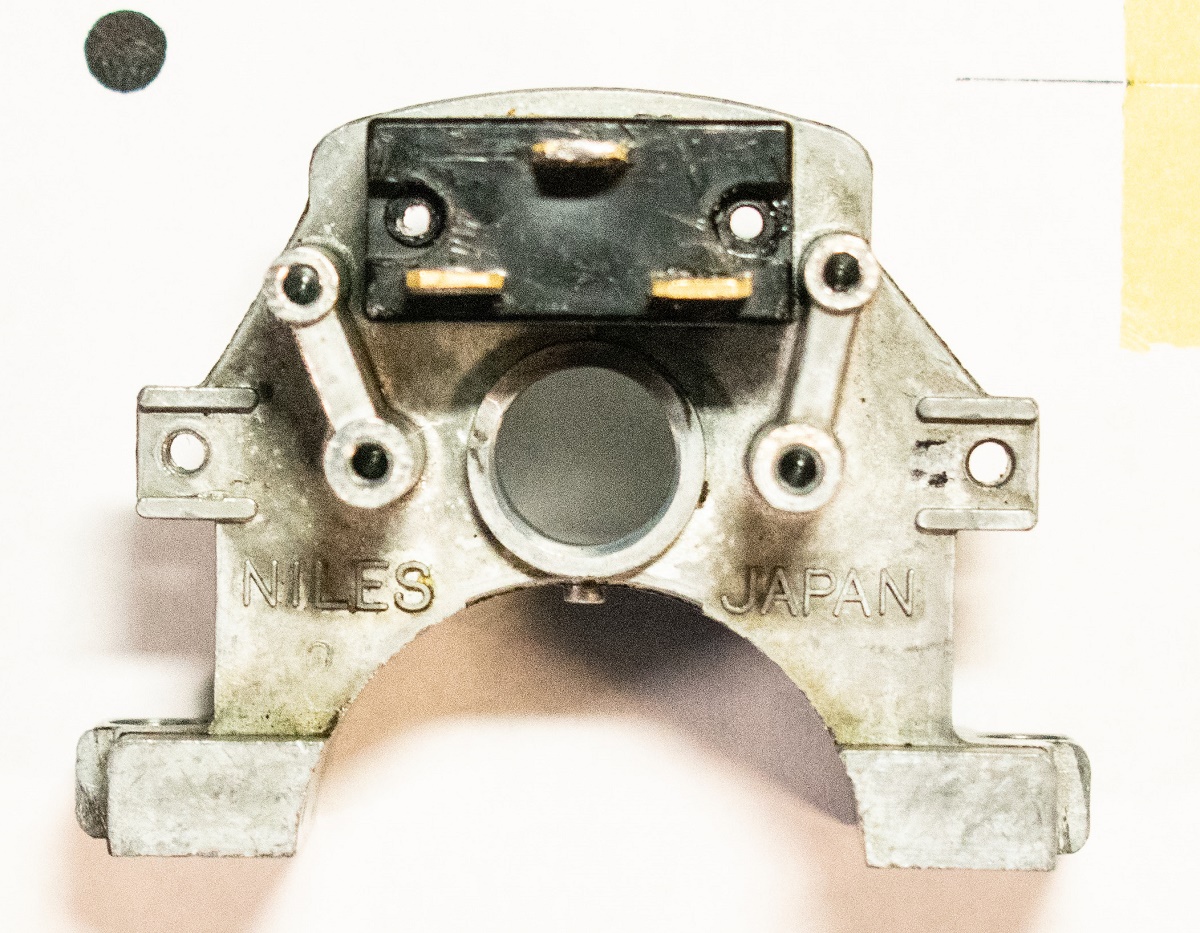

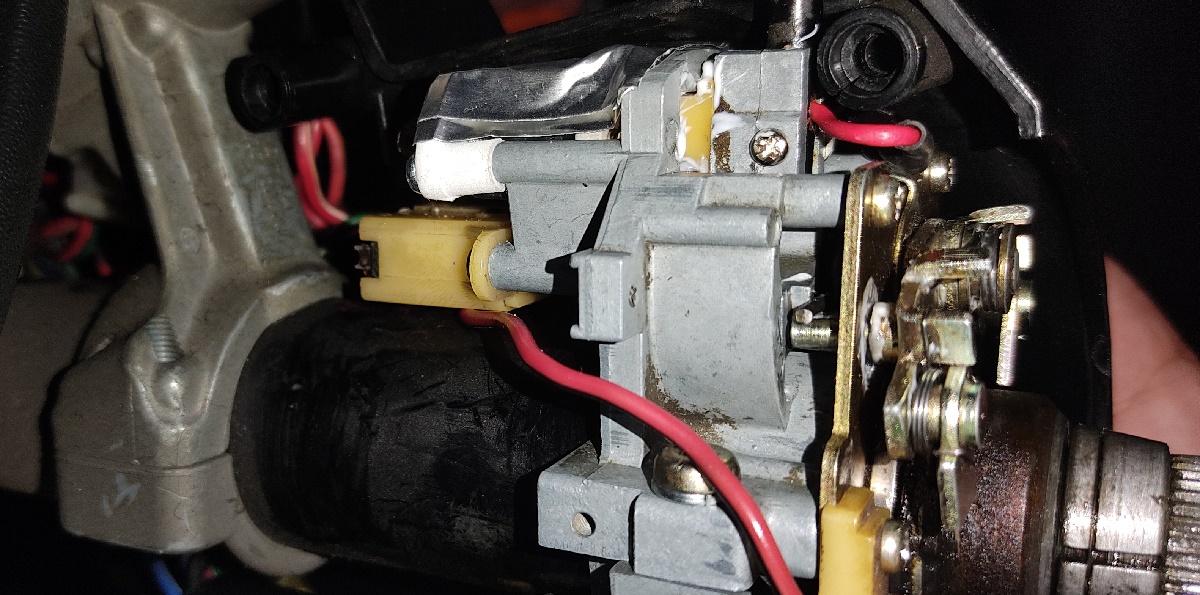

このウインカースイッチは大きく消耗する部分が二か所あるようです。

一つ目は先の左右の切り替えスイッチ部で、もう一つはステアリングの金属部分に接するホーン用の接点です。

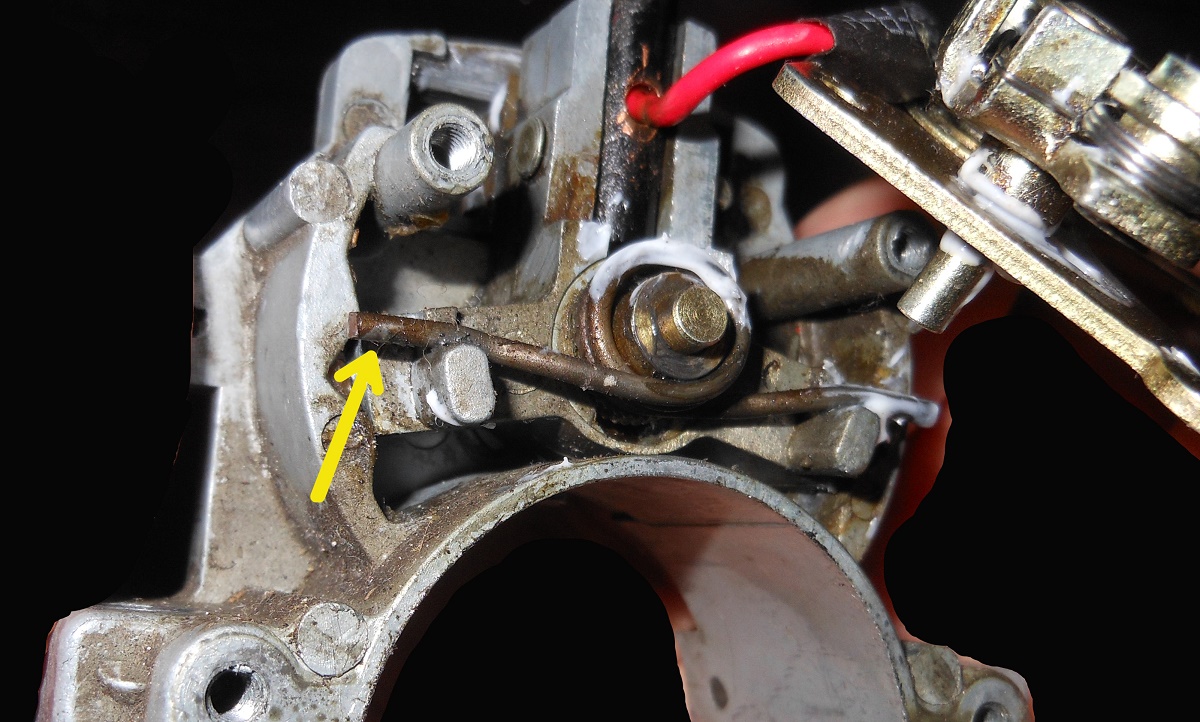

写真のホーン用接点は、長年の使用により減ってしまった接点です。オークション等で出品されている新品の端子を見ると4~5mmありそうです。

「ウインカーレバーアッセンブリー」全体として見て、その単体の消耗度はこの部分の減り具合で判断できそうです。ここが減っているという事は、もう一つのスイッチもそれなりに消耗していると想像できます。

接点が消耗していたのでは、今後も長く使えないでしょうから交換を考えます。通常であれば適合するS30用レバーアッセンを入手するところでしょうが、純正品は製造廃止ですし、オークションでも入手が厳しくなってきています。今回は汎用スイッチを使い、部分交換ができないかやってみることにしました。

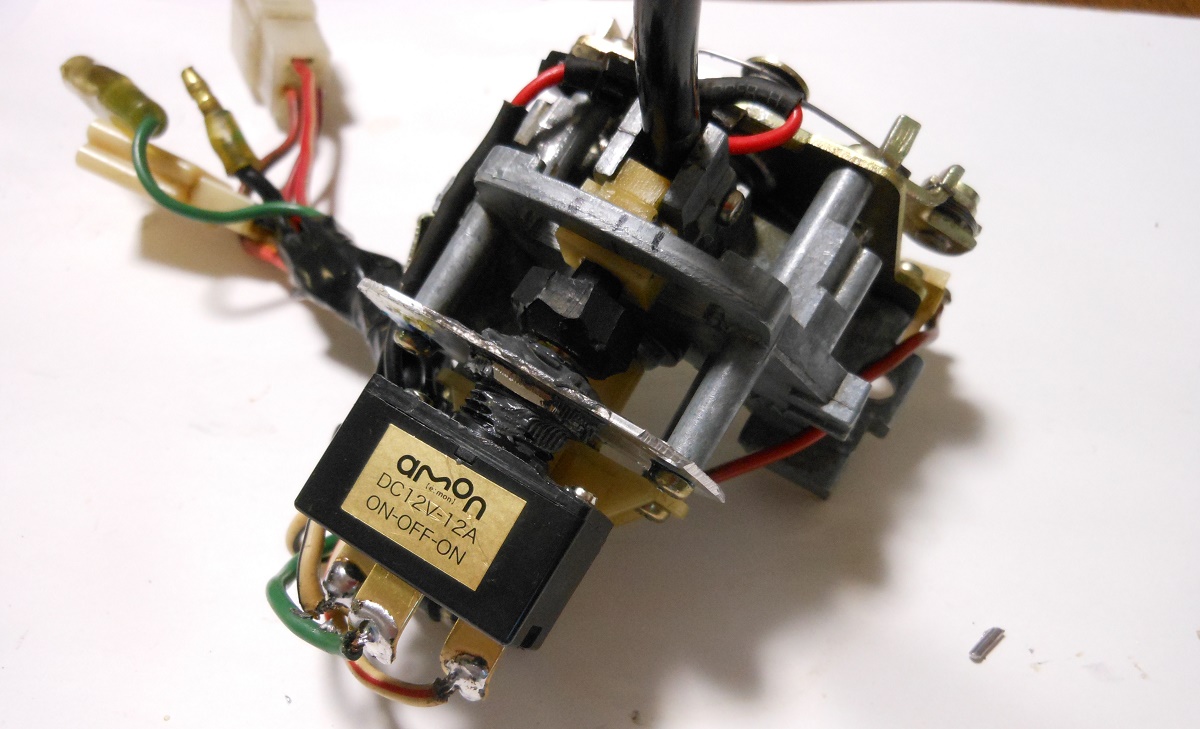

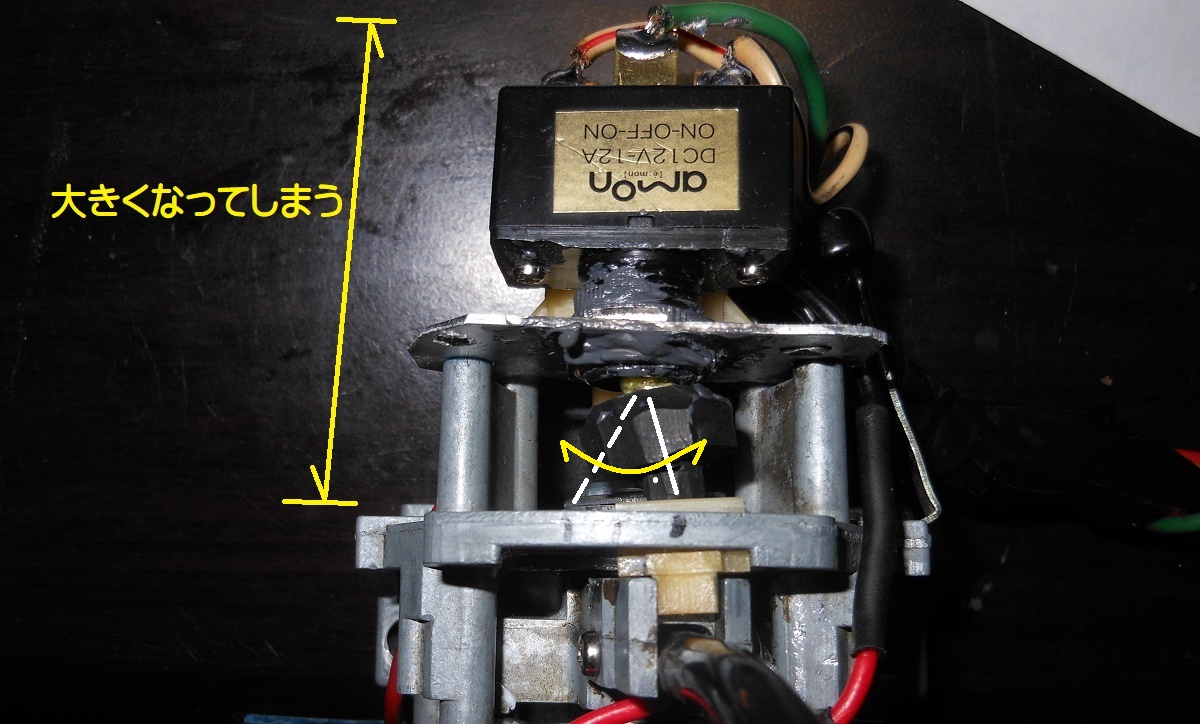

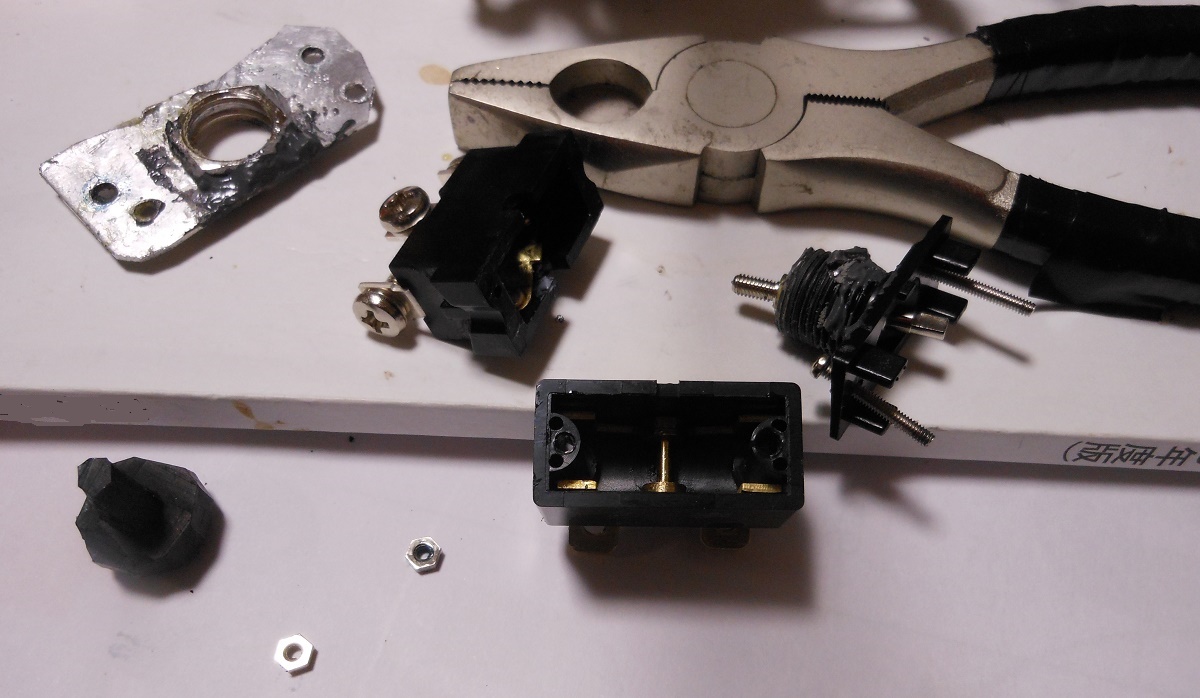

ネットで調べ、写真の汎用12V用「ON-OFF-ON」スイッチを入手し、これを無理やり装着して作動するか試してみました。

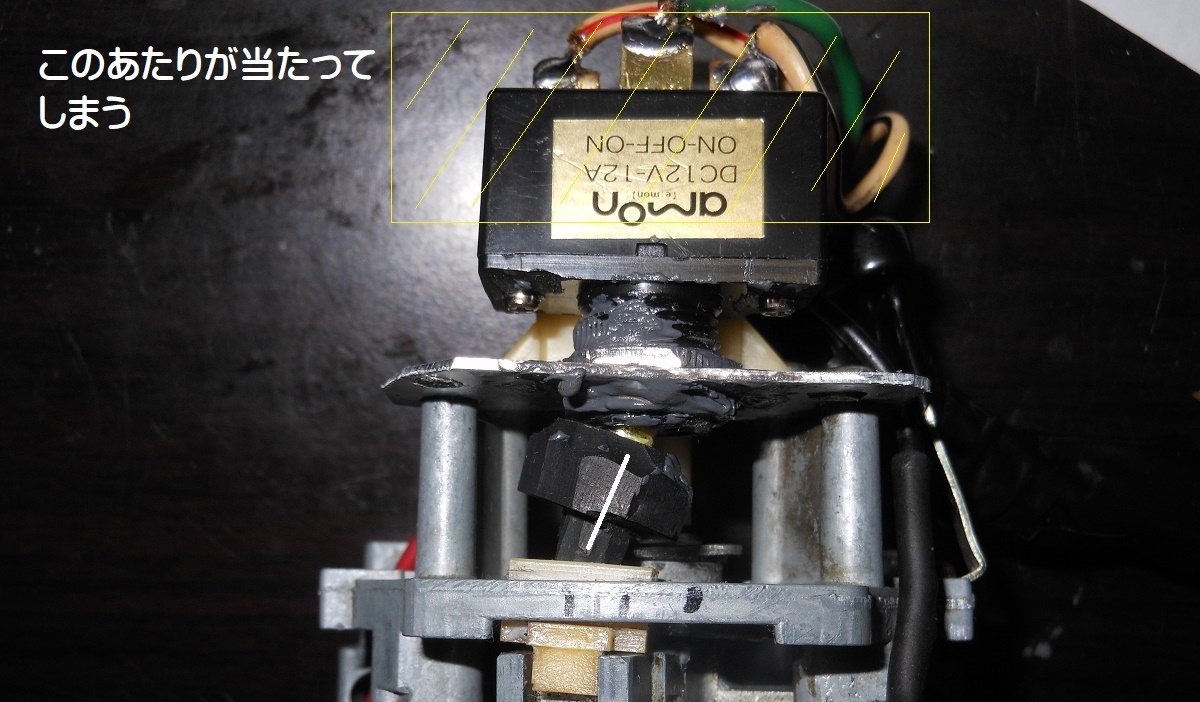

これで直ればとても安価に修理できたのですが、結論から言うと、ウインカースイッチとしては問題なく機能してくれたのですが、ステアリングコラムのカバーに少し当たり、カバーが付けられませんでした。

コラムカバーを少し削れば収まるのですが、それはやりたくありません。削っても良いコラムカバー中古を入手すればよいかとも思いましたが、コラムカバー中古も最近は高価ですので、それは違うだろうと思いなおし、結局これはボツにすることにしました。

このスイッチは首を左右に振る「トグルスイッチ」のため、どうしても縦に長くなってしまいます。やはり「スライドスイッチ」式でコンパクトに収めなくてはいけないようです。

スイッチの機能的には問題が無かったので、スペースさえあればと・・ちょっと残念でした。

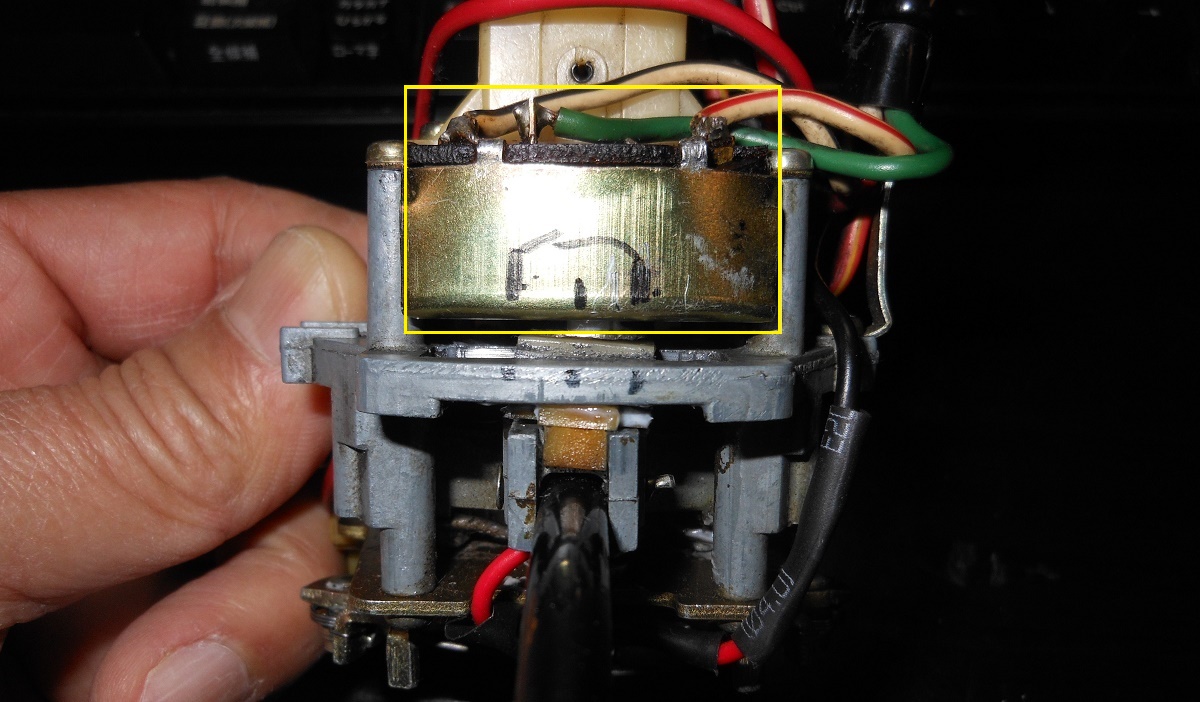

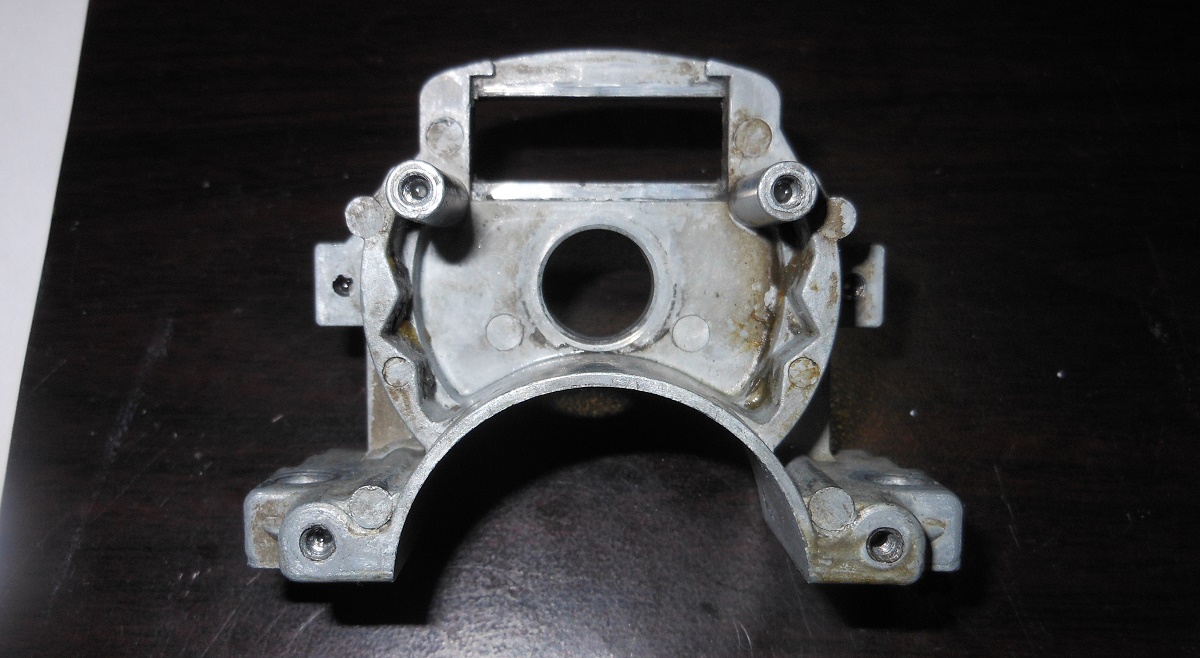

黄色線内に収まるようなスイッチにしなければいけないので、純正と同仕様のスライドスイッチを付けるしかないようです。簡単なのは状態の良いスイッチが付いたレバーを入手し、スイッチ部を交換すればよいのでしょうが、それはアッセンブリー交換と変わりません。スイッチ部分だけの汎用品での修理が可能か試してみたいのです。

まずは一度ウインカーレバー全体を分解して各部のサイズを測ってみることにします。

まずはビスを外して外せるものを外していきます。

ここはレバーのオートリターンをコントロールするメカ部分ですね。

次はスプリングを外します。

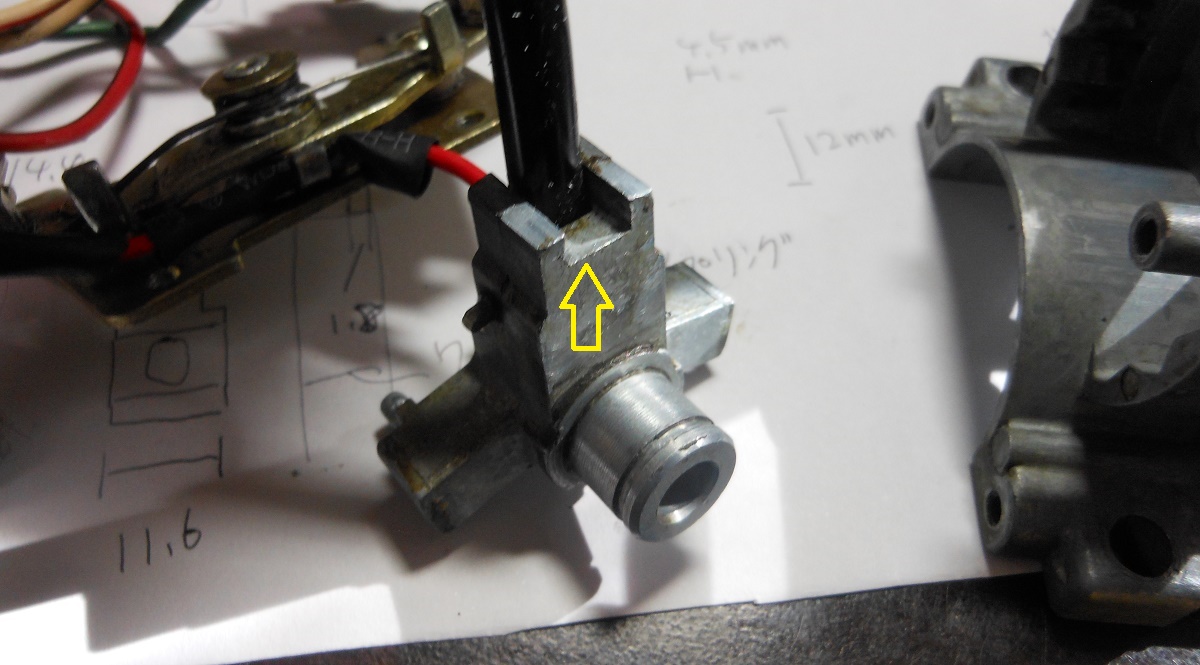

オートリターンのためのバネです。黄色矢印部分にステアリングのピンが掛かりレバーを戻すような機構です。

バネは少々固いですが、ラジオペンチでつかんで外せる程度の強度ですので、慎重にやれば問題ありません。

ライトの上下切り替えスイッチは既に外しています。

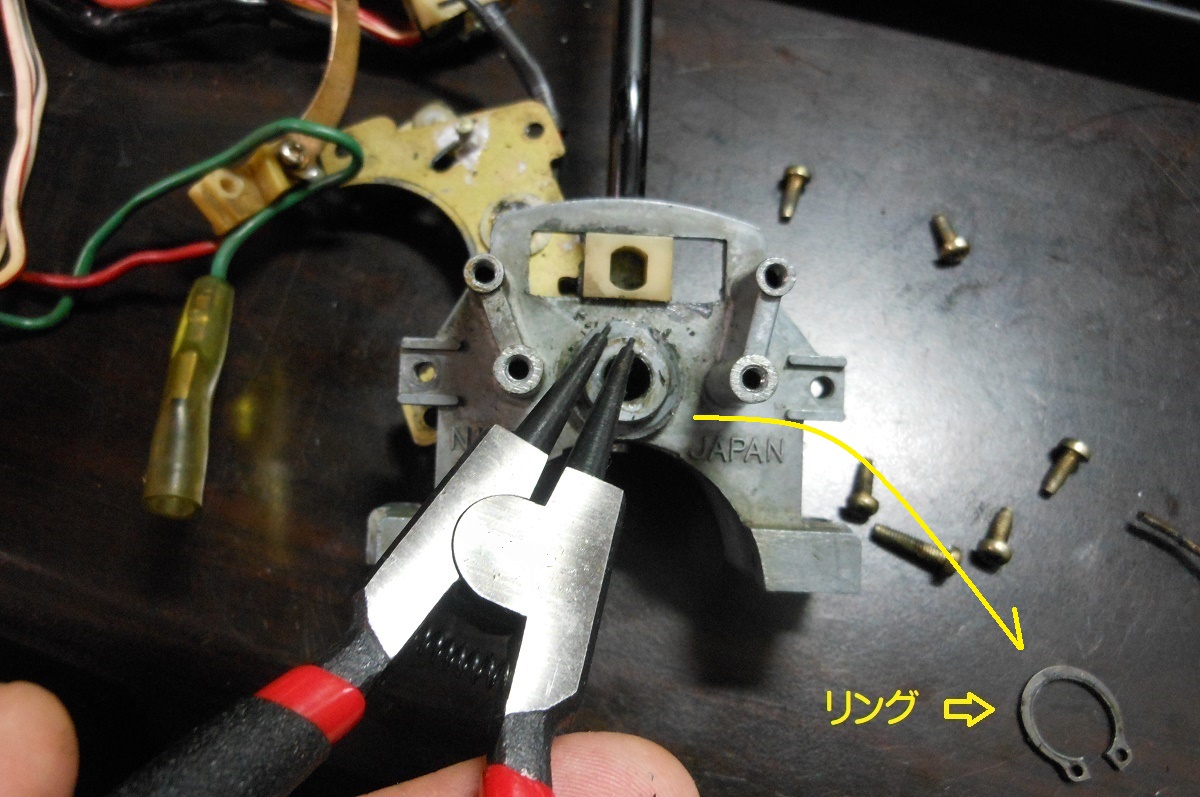

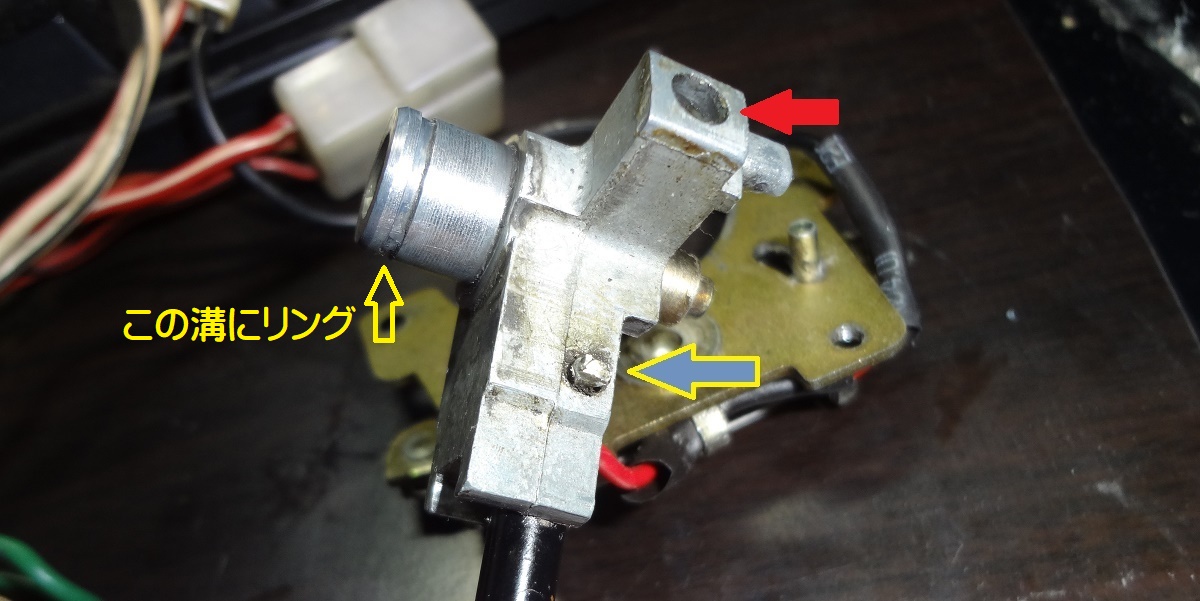

スイッチの下にはレバーの軸があり、その軸はリングで固定されています。リングを広げて外すのですが、「スナップリングプライヤー」が無いとここは外せません。

スナップリングプライヤー。

当初どうせ一回しか使わないだろうと思い、安価なものを購入し使っていたらそのうちにリングが弾け飛んでしまうようになりました。何度も分解と組み付けを繰り返したためか、細い先端の形状が変わってしまったようです。

危ないのでしっかりとした工具メーカーのものを入手し、1.5パイの替爪とセットで使ってみると今度はしっかりとリングをつかみます。先端のリングをつかむ部分の構造や強度が違っているようです。良いものはやはり手間をかけ作られているという事のようです。

※先端1.5パイで無いと、ウインカーレバーのリングに微妙に入りません。

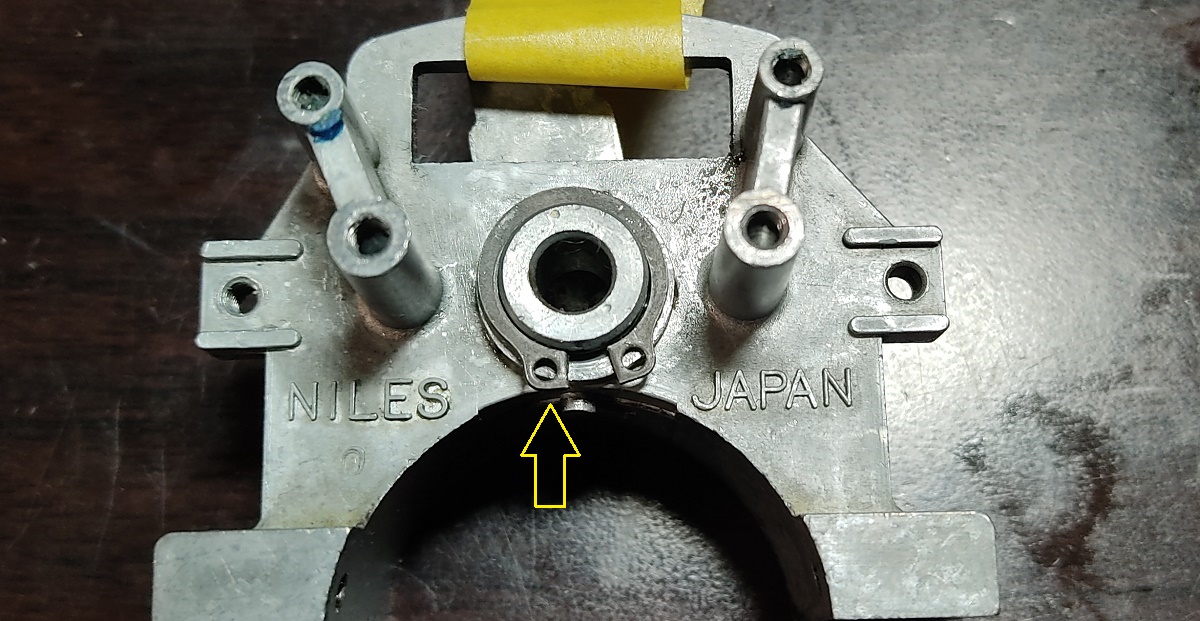

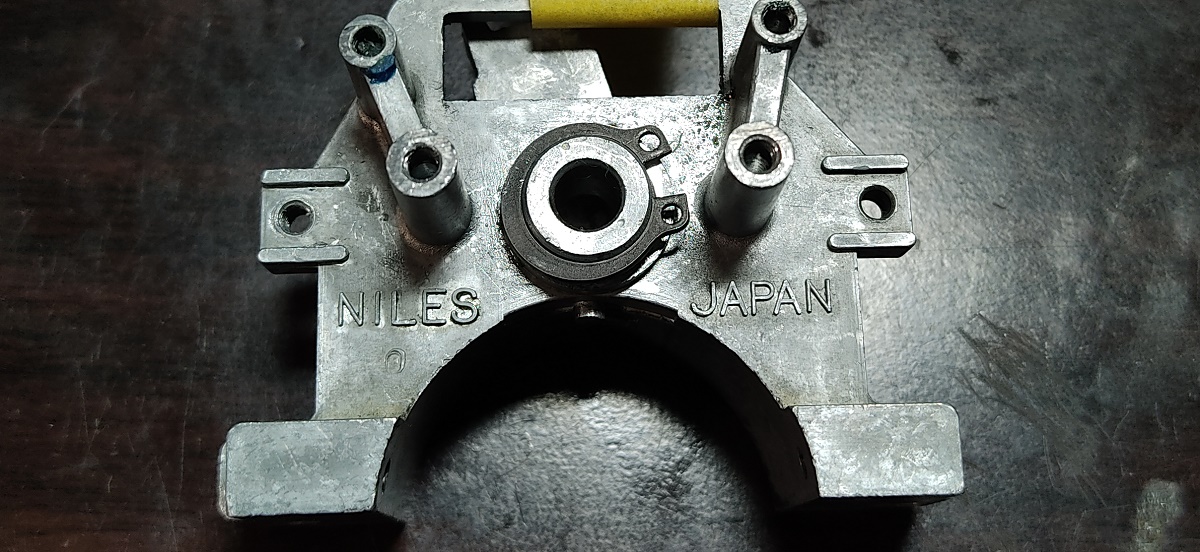

尚、スナップリングを組み付ける際にはちょっと注意する事があります。

この向きにリングを付けてしまうと、ステアリングシャフトに組付けた際にリングの端がシャフトに当たり、ウインカーレバーの動きがとても重くなる恐れがあります。

スナップリングはこの向き(シャフト当たり面を避ける)に付けるのが正解のようです。

当初これがわからず、ライトスイッチと共締めで固定するとレバーがなぜか重くなるので不思議でしたが、これが原因でした。

参考までに、この軸は直径12mmです。分解の際に紛失してしまった等でリングを購入する際は、内径12mmのものを選ぶと良いと思います。

分解に戻ります。

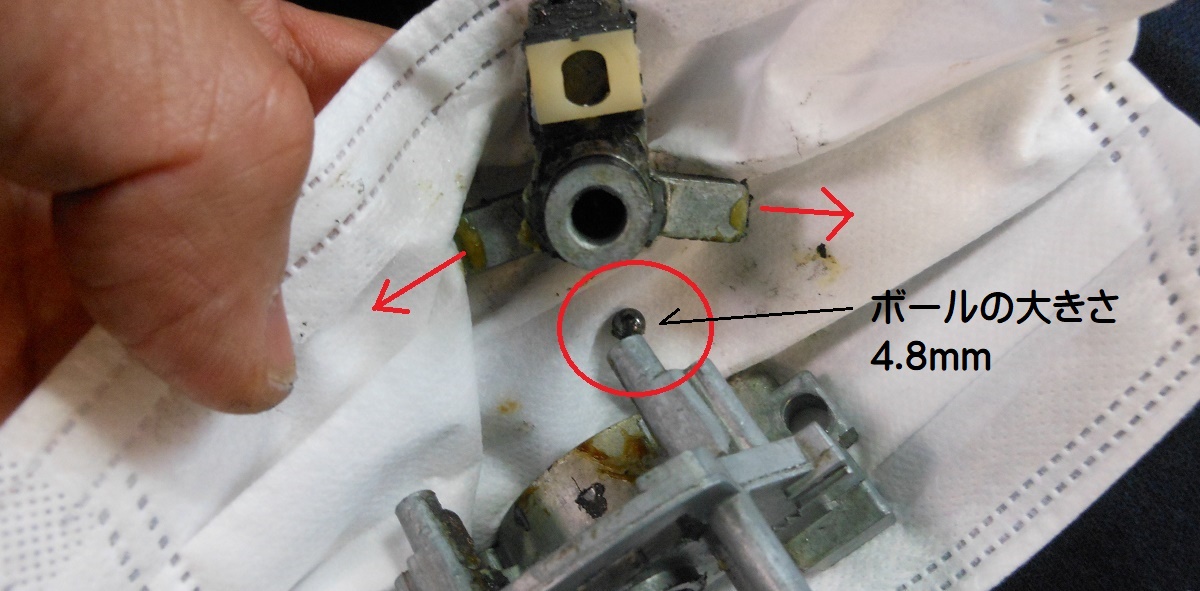

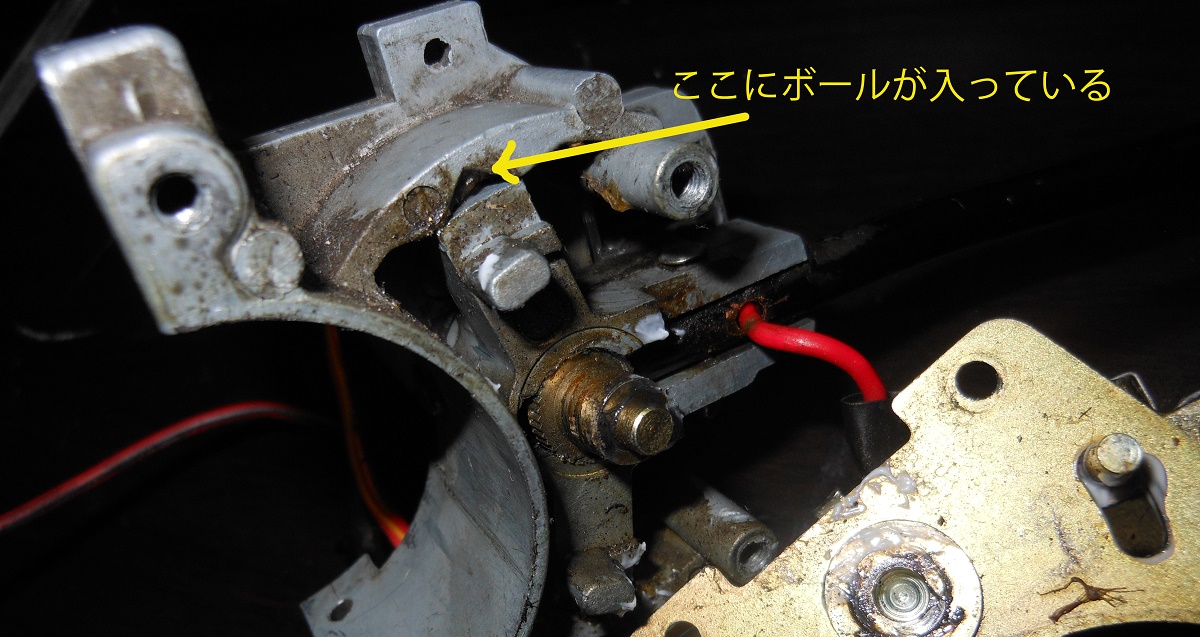

軸を抜く際はボールが飛び出てくるので注意が必要です。左右に2つ入っています。

ウインカーレバーを左右に切り替えると「カクッ」と手ごたえがあります。それはここにボールが入っているからで、スプリングで少し押された状態で固定されています。

うっかり抜くと間違いなくどこかに飛んでしまい分からなくなります。無くさないよう布で包むなりして引き抜きます。

ボールが入っているのはここです。レバーの手ごたえは、この段差で出るようになっています。

レバーの取り付け部分。

黄青矢印:細いレバーがピンでカシメて固定されている部分。

赤矢印:ボールとスプリングが入っている穴

黄色矢印:リングで固定される溝

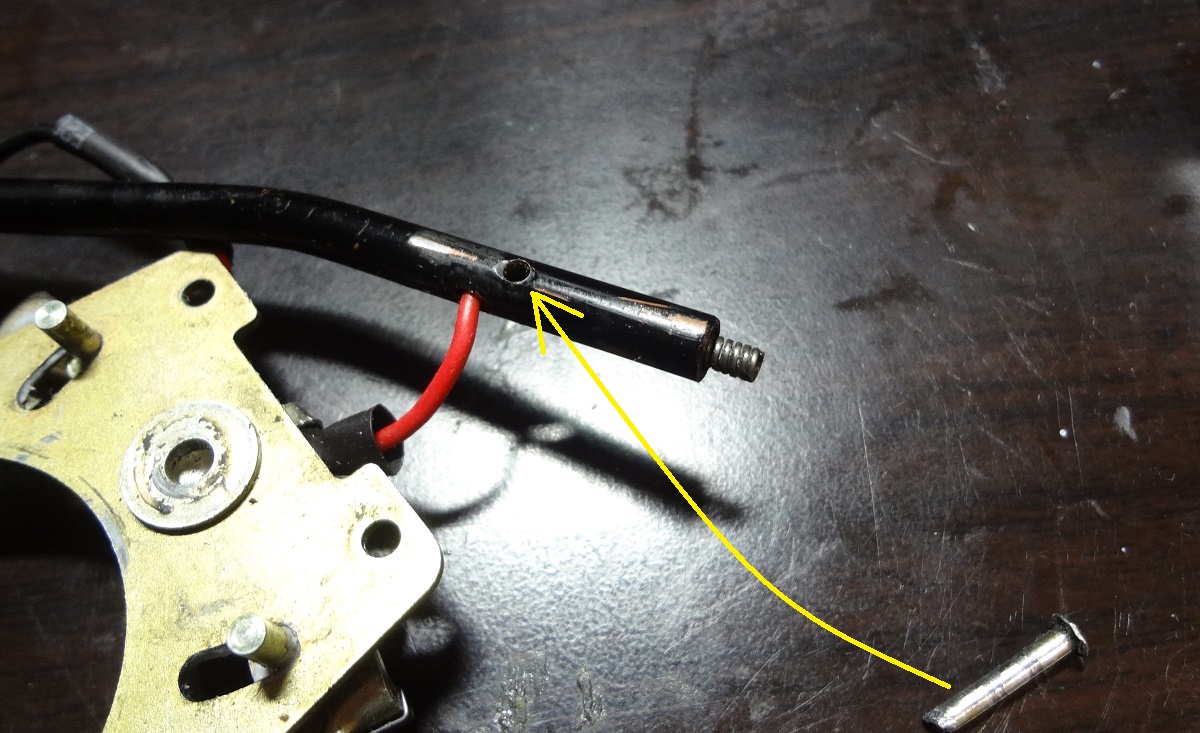

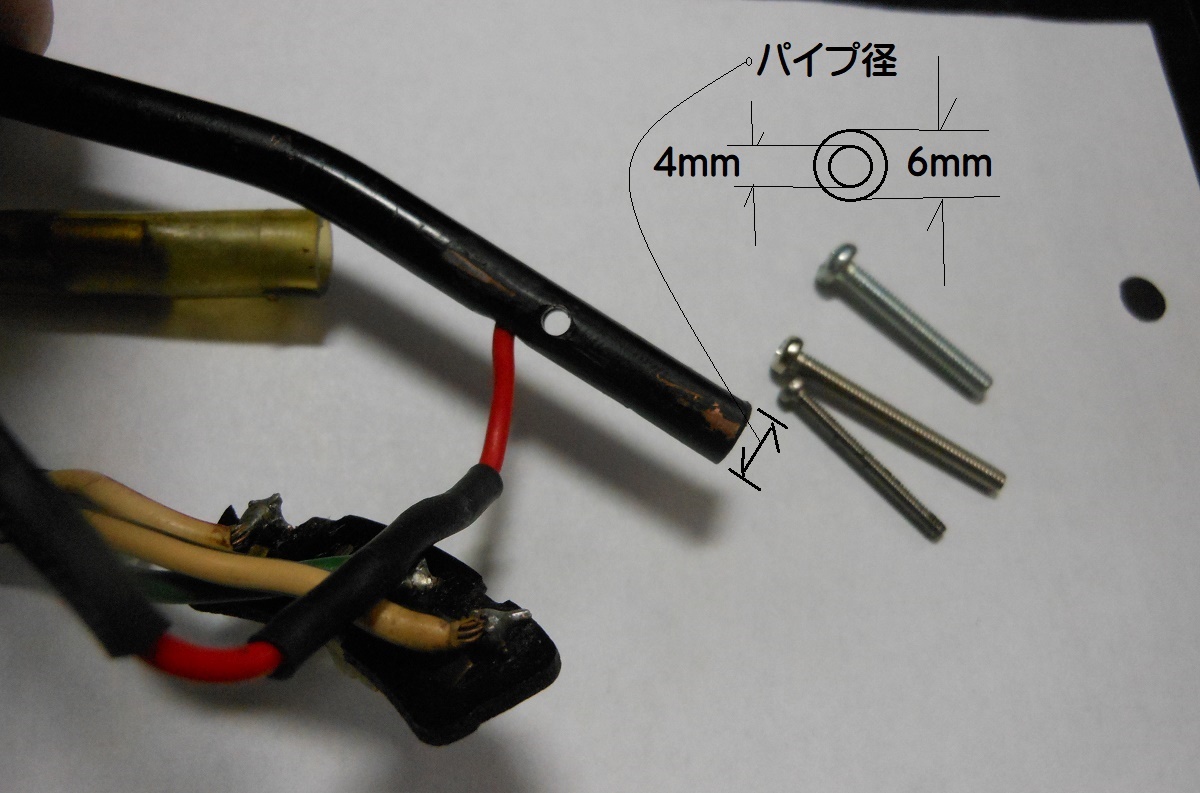

カシメてある部分を切り取り、ピンを抜きます。

固定しているピンの直径は2mm。穴は2mmより少し大きい程度です。

パイプは外径6mm、内径4mmの作り。

このパイプを戻す際、ピンと同じ太さの2mmのビスで固定してみたところ、ガタが多すぎます。しっかりと固定するにはもうワンサイズ太い2.6ミリのビスが必要でした。そうするとレバーの穴が少しだけ小さく入らないので微妙に拡張する必要がありますが、それによりガタも無くピッタリと固定が出来るようになります。

レバーの取り付け部分の先端にはスプリングと金属の蓋のようなものが入っています。

この蓋でレバーを前後に動かした際(ハイビーム・ロービームの切り替え操作)のレバー単体でのクリック感を出すようになっています。

このレバー部分には溝があります。

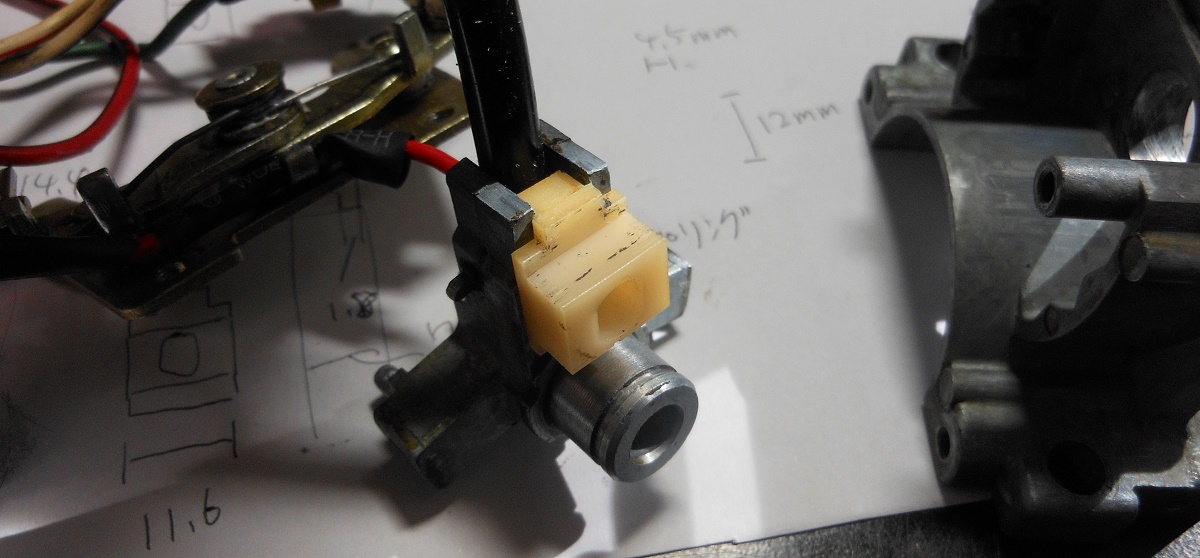

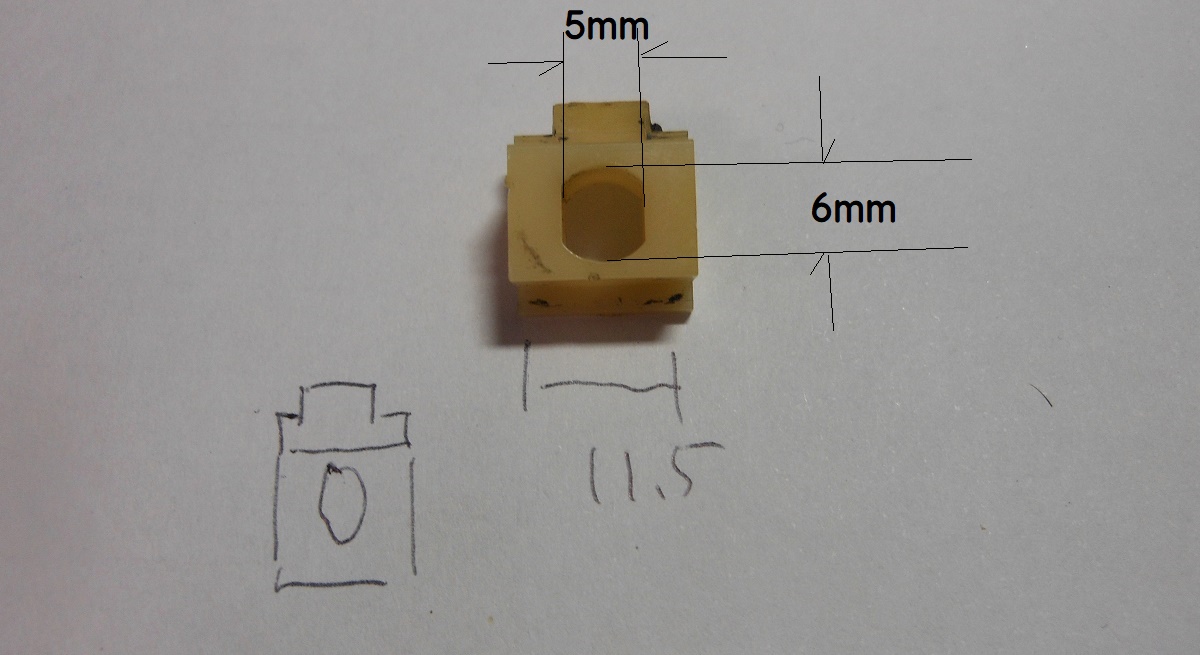

そこに樹脂ブロックが入ります。

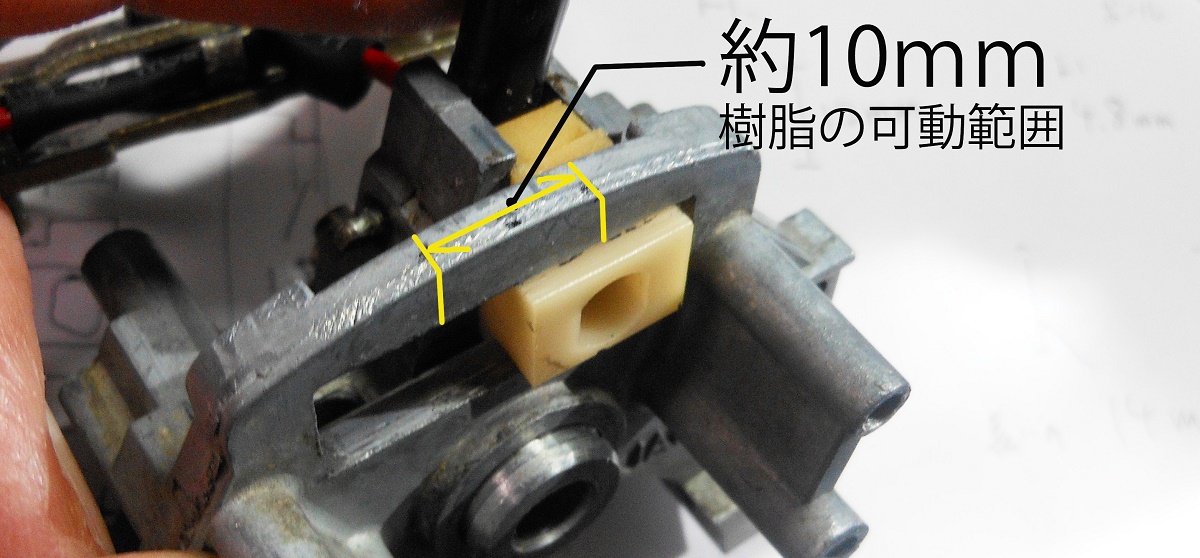

その樹脂は本体ブロックの中で約10mm可動し、ウインカーのスイッチを動かします。

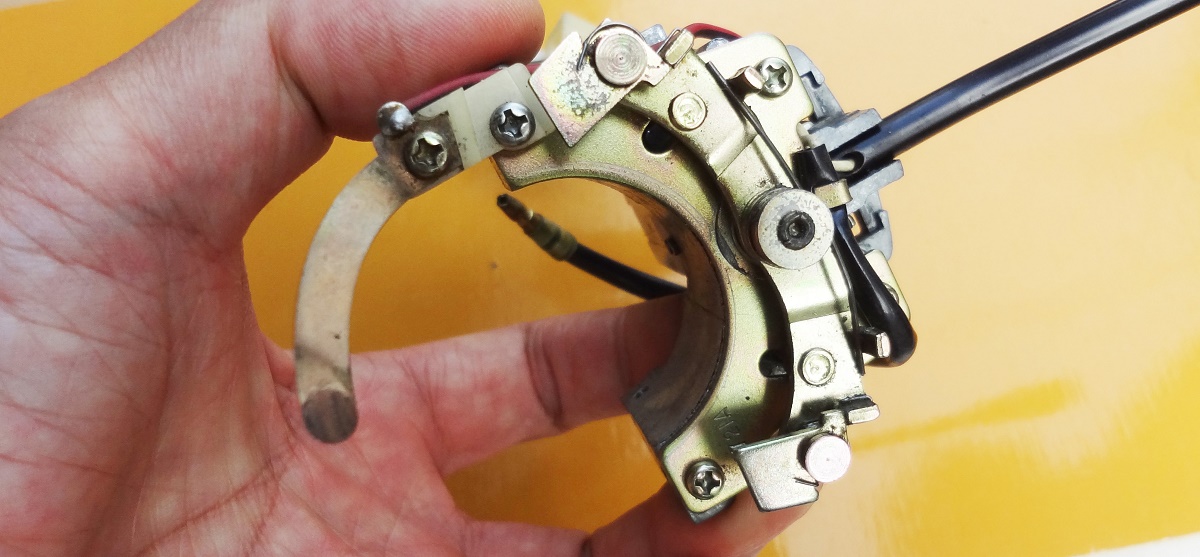

ウインカーのスイッチ。

純正スイッチは扇形で、スイッチの動き方も扇形にそって動きます。

スイッチが扇型をしていますが、実際に動かす部分は直線です。四角い樹脂の穴部分の大きさで扇形に動くスイッチの上下を吸収しているようです。

スイッチが扇形である必要性は、下に付いている上下切り替えスイッチとの間隔を保つためなのかもしれません。

この樹脂の縦長の穴で上下の動きを吸収する設計のようです。

扇形でない汎用スイッチでも、この位置に配置すれば上下切り替えスイッチとは干渉せず、スイッチの動きにも問題が無い事を確認しました。

汎用スイッチをこんな感じで固定できるよう細工し、作業を進めてみることにします。

進めるにあたり、スイッチについて注意すべきところを下記リンクで一応確認しました。

汎用スイッチの内部を確認して、トグルスイッチからスライドスイッチへの変更をします。このスイッチは接点がシーソー式では無く、鉄道の車輪(大きさ的にはNゲージの車輪)のようなものが左右に移動し、切り替わる構造です。このスイッチであれば10mmのスライド可動範囲も確保できます。

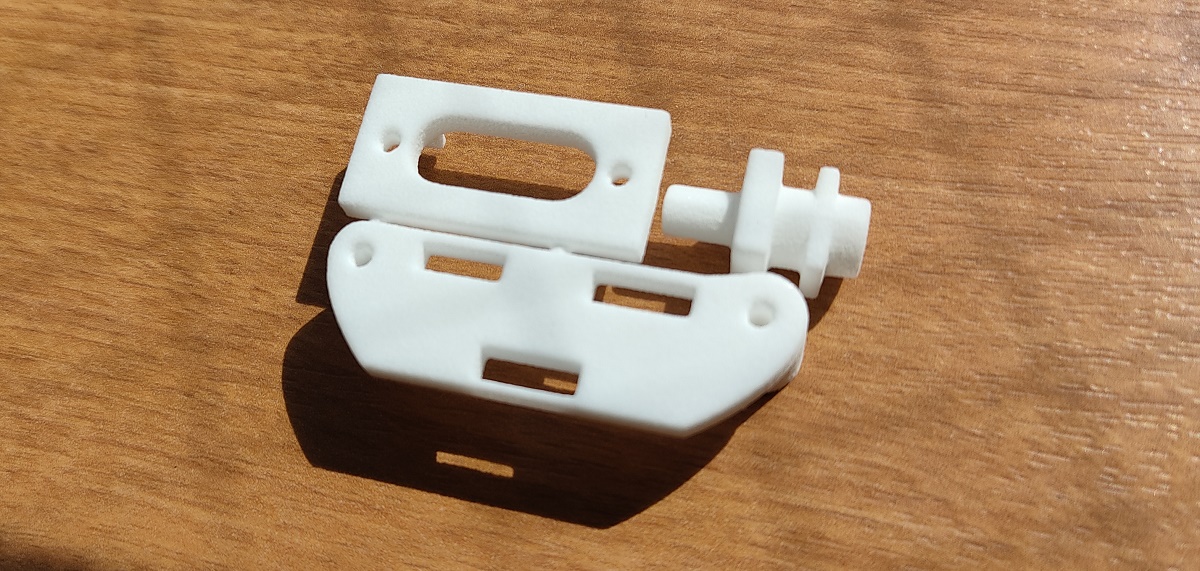

おそらくスイッチボディの切り替え接点部分等をオリジナルで残せば、蓋になるスライド部分は3Dプリントの樹脂に変えても大丈夫ではないかと思っています。

汎用のスライド式12Vスイッチが無いので、仕方なく作ったスイッチの蓋部分。

汎用スイッチの主要部を残し、蓋とスイッチ本体の固定部を追加した改造スライド式スイッチ。

スイッチメーカーの注意書きには、分解した際は責任を負わないと書かれていますので、この先は自己責任で続けます。

ちょっと怪しげな感じですが、スイッチが完成しました。

装着してみました。今度のスイッチはなるべくコンパクトにした事もあり、コラムカバーに干渉しません。(スイッチはアルミテープでカバーしている部分)

左右の切り替え、パッシングとハイ・ロービームの切り替えは問題ありません。

今回はスイッチ部分の交換だけですので、思っていたより安価に修理ができましたが、問題はスイッチの強度や安全性です。知り合いのS30からは、長く使っているウインカースイッチ部分から煙が出てきた、という話も耳にします。長く使っていると起きてしまう事のようですが、今回構造を変えたスイッチはどうなるか、今後注意しながら使っていきます。

今回分解してみて分かった事ですが、このウインカーレバーユニットは年数が経過すると、スイッチの接点(先に挙げた二か所)が減り機能しなくなる恐れがある事と、スイッチのベークライト?(基盤部分)が腐ってしまいスイッチがダメになる事があるようです。写真のレバーのボールが当たる金属部分も、長年の使用で減って(凹む?)しまうようですが、ここはあまり心配しなくてもよいでしょう。他に不具合として出るのはスイッチ部分のはんだ接合部が外れる事もあると聞いています。

パーツが豊富にある時代でしたらアッセンブリー交換で良いのでしょうが、現在は難しくなってきています。傷みやすい、左右切り替えスイッチ部分の交換だけでもやっておけば、しばらくは安心できると思います。

後日追加。

しばらく乗って試してみたのですが、純正のスイッチと比べてレバーの可動範囲が気持ち狭いと感じる事以外は今のところ問題が無いようです。レバーのリターンも機能していますし、煙も上がってきません。可動範囲の問題はスイッチ軸に少し遊びを持たせれば出なかった問題でしょう。

→結局再修理。可動範囲が狭い事等が気になり、この後再修理を行います(メモ③へ続く)。

これは私のものではありませんが、これは以前友人からストックしておいた方が良いと勧められ、見せてもらった中古レバーです。

その時々で壊れるポイントが違いますし、この時はこのレバーの必要性を感じなかったので、レバーを入手する迄には至りませんでした。

レバーにLRの記載があるのは私の車の年式には適合しないものですが、不具合が出てきた時のために多少仕様が違ってもパーツを持っておく事は大事だと思います。

今回修理のため写真で見比べてみたら、ほぼパーツの構成は一緒のようです。細かな違いはあるのかもしれませんが、汎用スイッチより安全で簡単に修理が出来たでしょう。

今回は汎用スイッチでの修理の可能性を確かめるためやってみましたが、安心できるのは純正パーツの使用や流用だと思います。

<2022年3月>