今回はウインカーレバーをメンテナンスします。

現代の車と比べてはいけないとは思いますが、この車のウインカーはレバーを倒す際の感触があまりよくないのです。レバーが細いという見た目も微妙に影響しているかもしれませんが、レバーを倒す時にカチッとした感じが無く、ニュルっと入り、遊び(ガタ?)も多いように感じます。この時代のレバーはそういうものなのかもしれませんが、年数も経過しているので、清掃とグリスアップ等を行いながら、分解点検をやってみようと思います。

レバーを外すにはコラムカバーを外さないといけません。ステアリング裏側に付いているビス6本を外すとカバーは外れます。

外したカバー(下側)を見ると部品番号が入っていました。48470-E4101ですから初期の製造時のものだと思われます。

この時、あらかじめステアリグも外しておいた方が作業はしやすいでしょう。

カバーを固定しているビス。3種類で6本あります。

コラムカバーの上側。

こちらも番号が刻印されていましたが、見ると下側のカバーと同じ番号が入っています。上下セットなのかも。

この部分を分解するのは前の車の時を含めて初めてです。各パーツの構造や付き方も含め、いつもより写真を多めに撮っておきます。

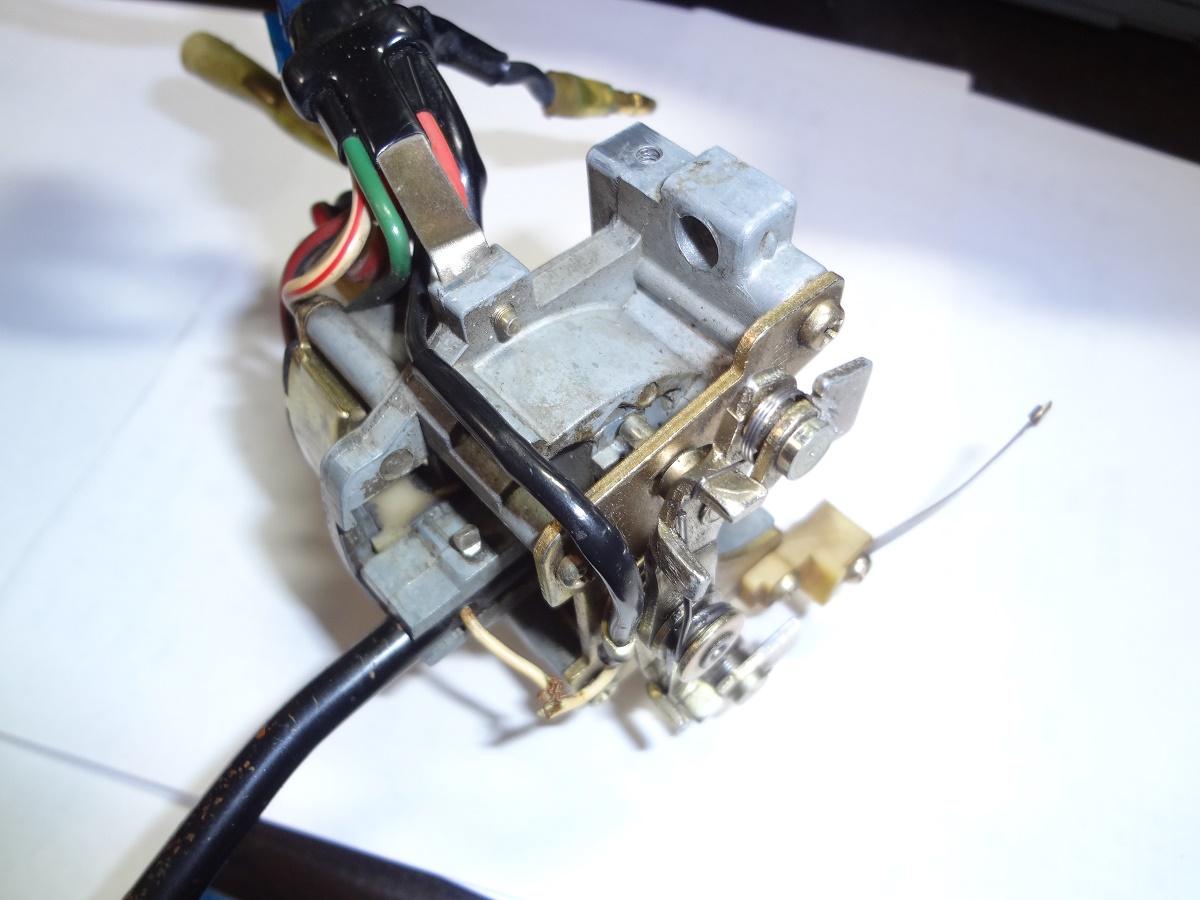

ウインカーレバーはライトスイッチと共締めなので、ウインカーを外すとライトスイッチもこんな感じに落ちてきます。

パッシングスイッチの付くタイプがこの車のオリジナルとなります。レバー先端に「PASS」の文字が入らないのが初期タイプだったような・・。

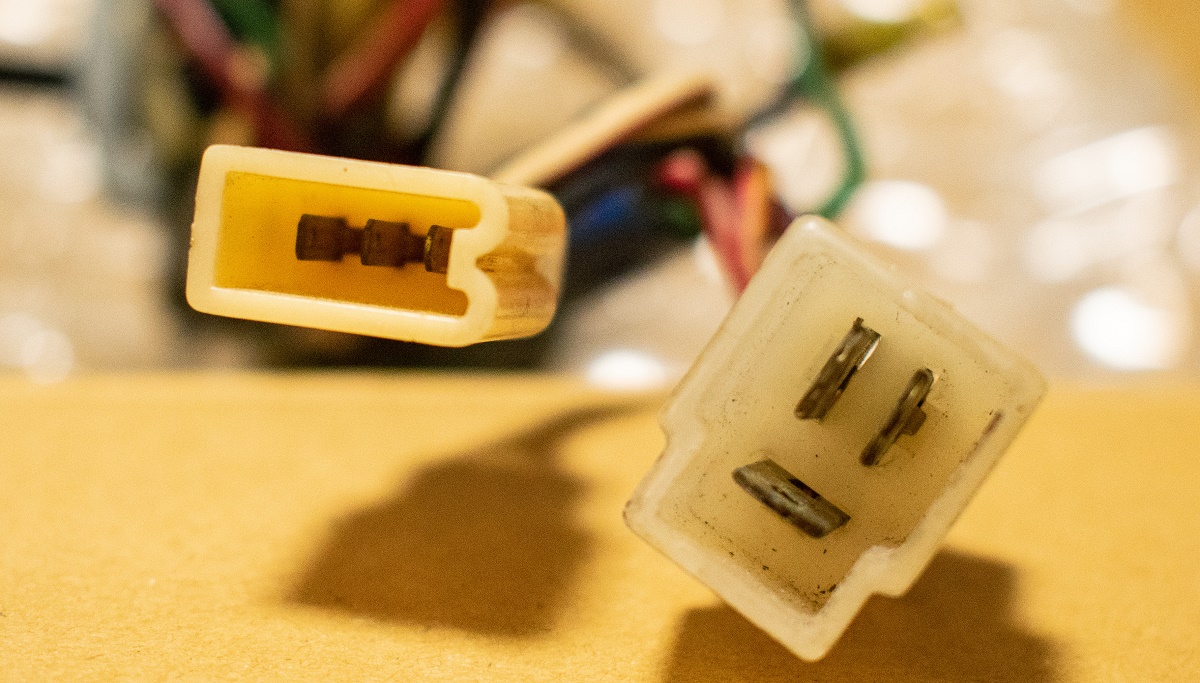

接続コネクタの形状。この二つのコネクタ、それとギボシコードと平端子の単線が1本ずつ(緑と黒)で車体とつながる構造です。

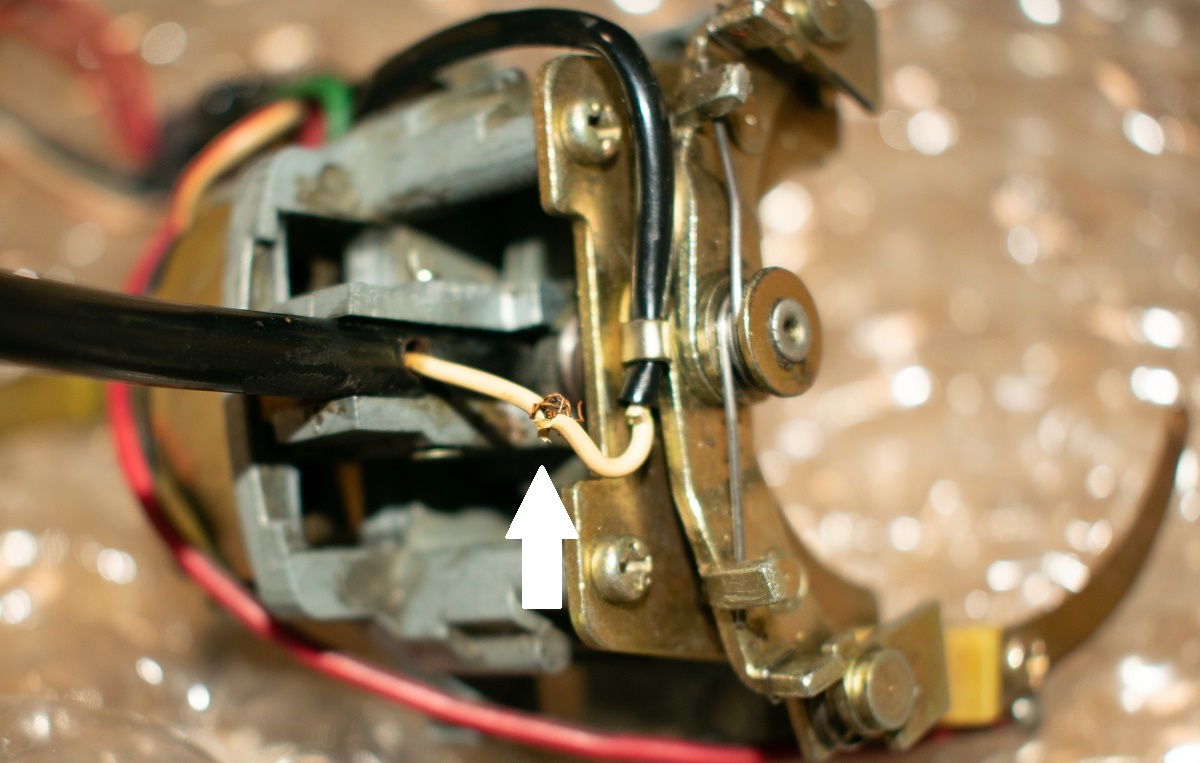

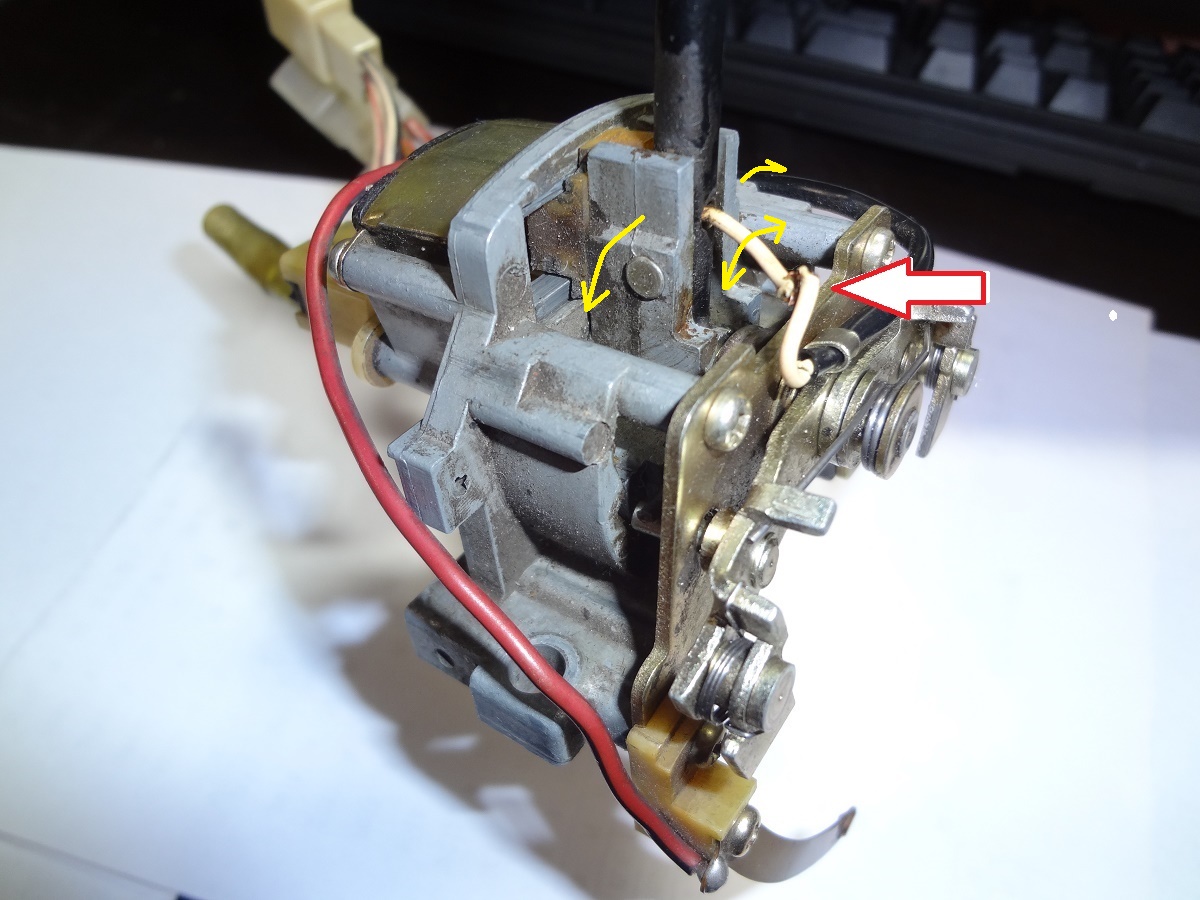

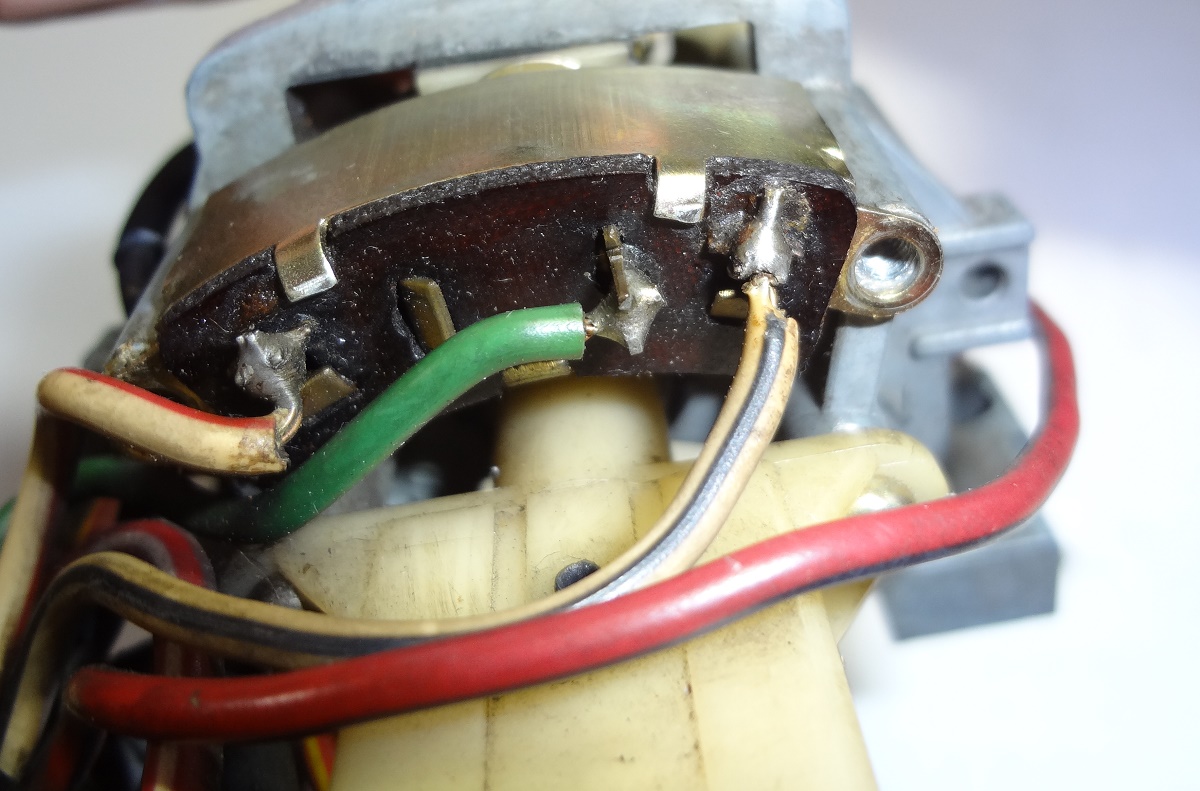

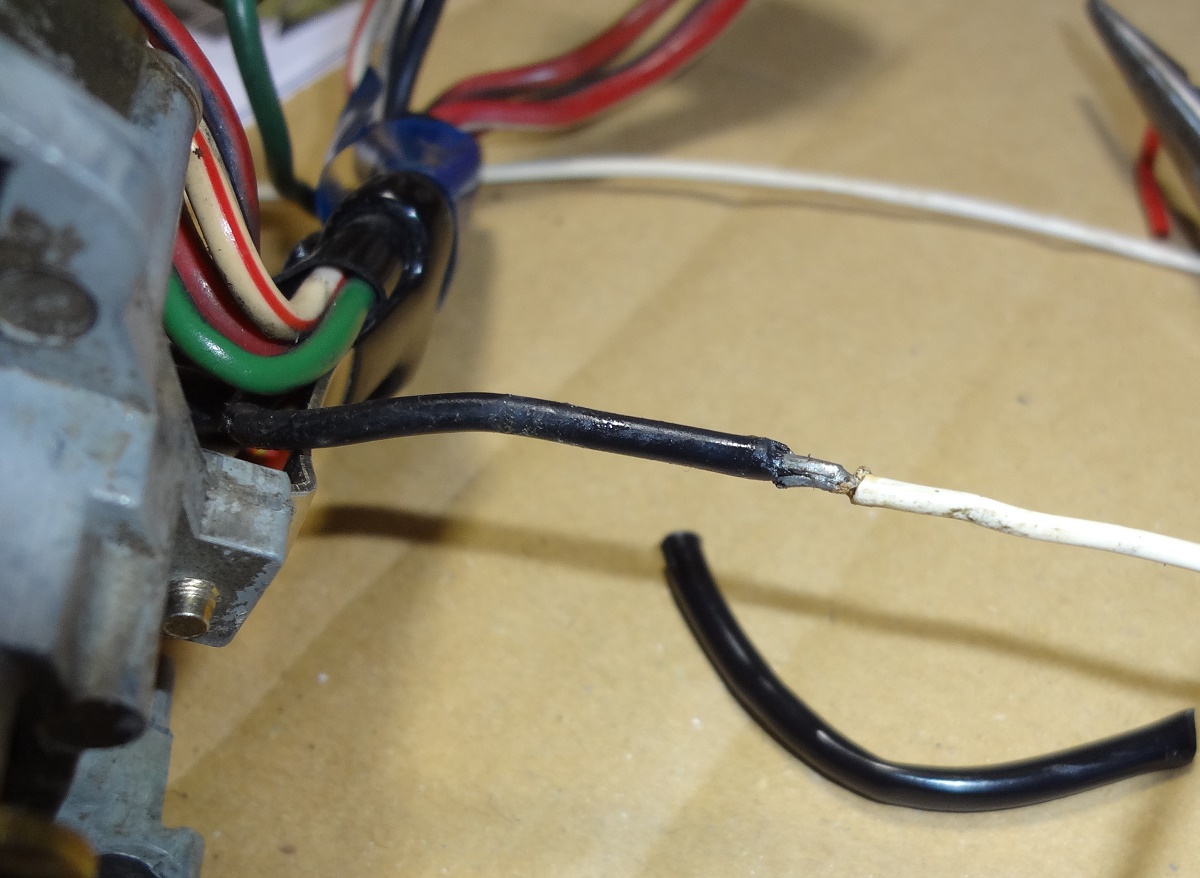

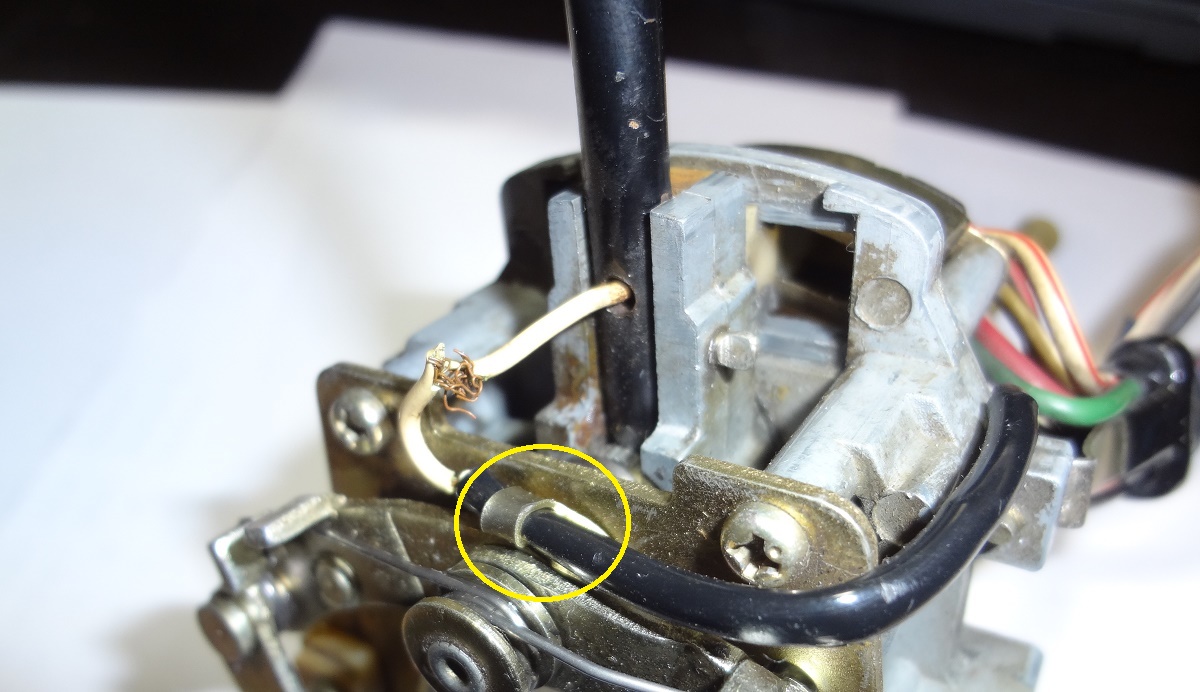

見るとレバーの接続コード(白:パッシング用)が、コードの経年劣化と長年の可動からなのでしょうか、切れかかっています。ここは要補修です。

この部分はS30のレバースイッチで、傷みやすいポイントの一つのようです。

コードはかろうじて繋がっていた状態のようです。ここは方向レバーを動かすと黄色矢印の向きにコードも一緒に動く部分です。長年動かしていると徐々に傷んでくるのでしょう。

分解を進めます。この白コードを交換できる状態までは最低限もっていかないといけません。それと同時に可能する部分については清掃やグリスアップを行いながら進めていきます。

レバー先端樹脂部分。

レバー先端部分は回すと外れます。先端はパッシングのボタンになっています。先の白いコードの先端はこの部分に繋がっています。

レバー部分にネジが切ってあり、レバーに付く黒い樹脂部分回す事により外す事ができます。(最初に回す際はかなり固い)

この黒い樹脂部分は、これ以上分解できませんでした。(先に見えるボタン部分が外れない)

そのため、スイッチ内部の構造まではかわりませんが、スイッチを押すことによりレバー内部の接点を繋ぐ(黒線部分を接触させる)構造のようです。

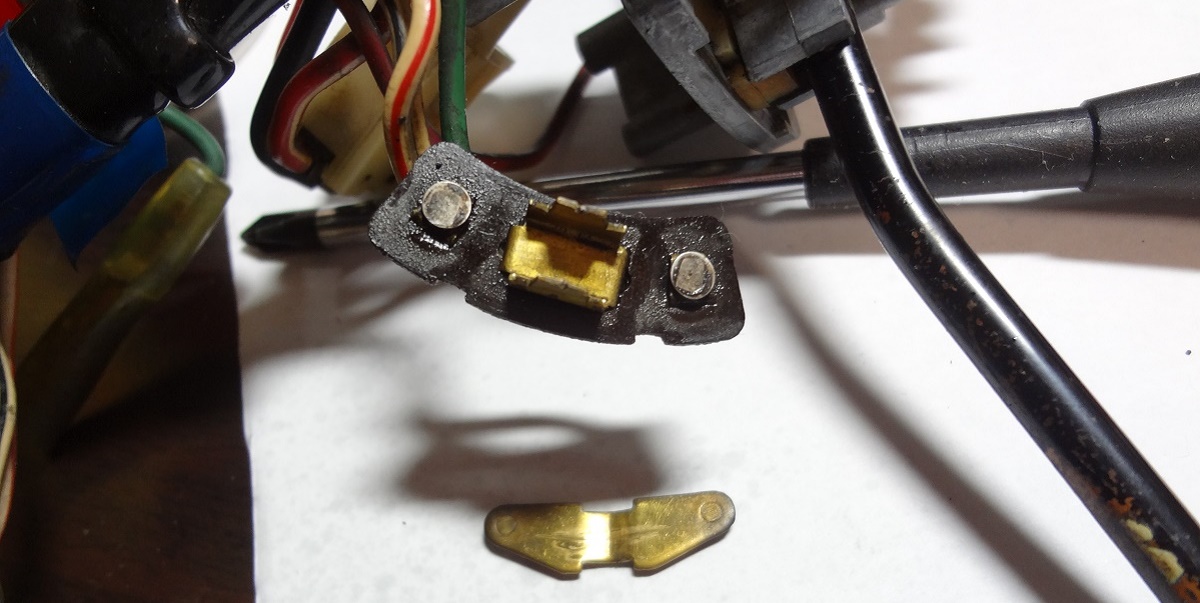

扇型のスイッチ。

本体部分の他のスイッチ部分も不具合が無いか見ておきます。

裏側の基盤部分のはんだはしっかりしてます。取れそうな状態のものはありません。

この扇型のスイッチはネジ2本で外れます。

私の持っているドライバーですと、PH2番サイズでピッタリでした。思ったより固く締まっているので、サイズの合わないドライバーだと舐めてしまいます。

縦溝のあるタッピングビスです。

扇型をしている方向指示用のスイッチ。

ビスを外すとスイッチが外れます。このスイッチを取外した状態でレバーを動かしてみると、レバーの操作感が良くなります。

という事は、現在の状態だとスイッチ部分の負荷がレバー操作に何らかの影響を与えていると考えられます。

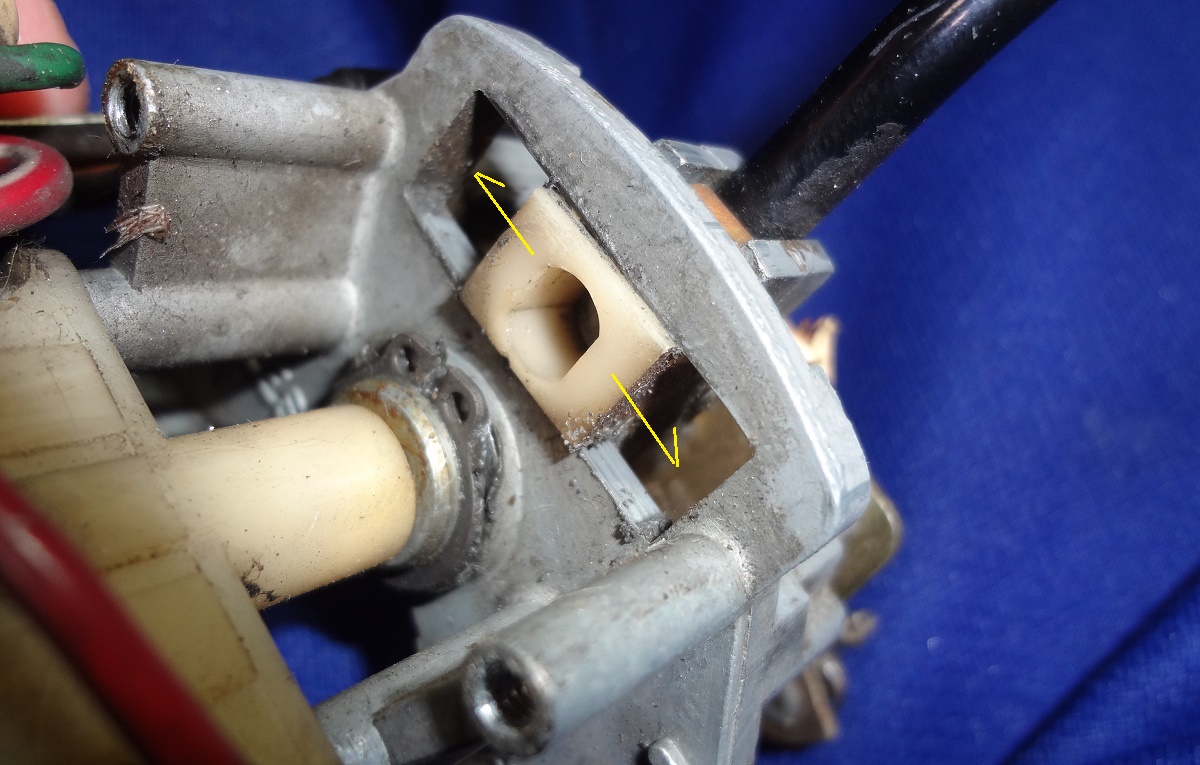

レバーを上下に動かす事により、写真で見えている四角い樹脂が動き、この樹脂と一緒に先ほどの扇形スイッチが動き信号がでます。

現代の車のスイッチと違い、かなり簡単な構造のウインカーレバーとなっているようです。

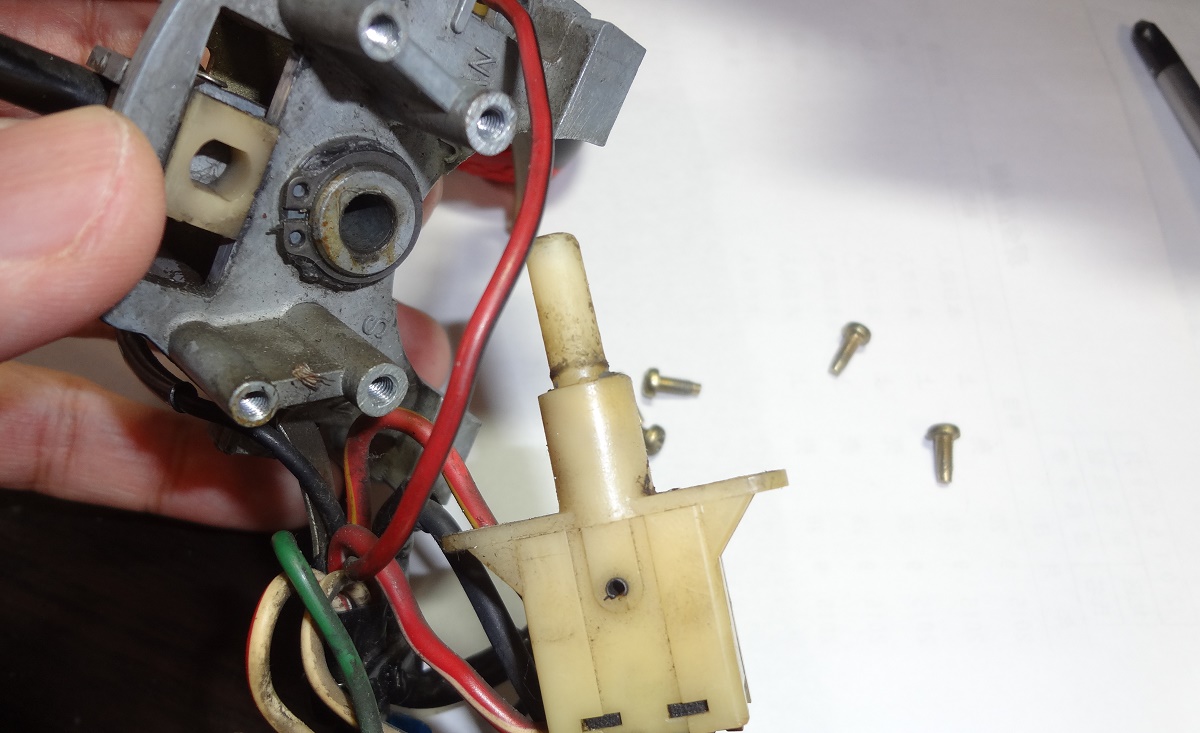

もう一つの四角いスイッチも見ておきます。

このスイッチはレバーの軸の中央部分に刺さるスイッチです。構造を見てみると、中にはウインカーレバーの先端があり、レバーを前後方向に動かす事によりスイッチが押される構造になっていました。

運転中にレバーを前後に動かすとカチッと音がします。このスイッチが機能して、ライトの下向きと上向きを切り替えているという事になります。

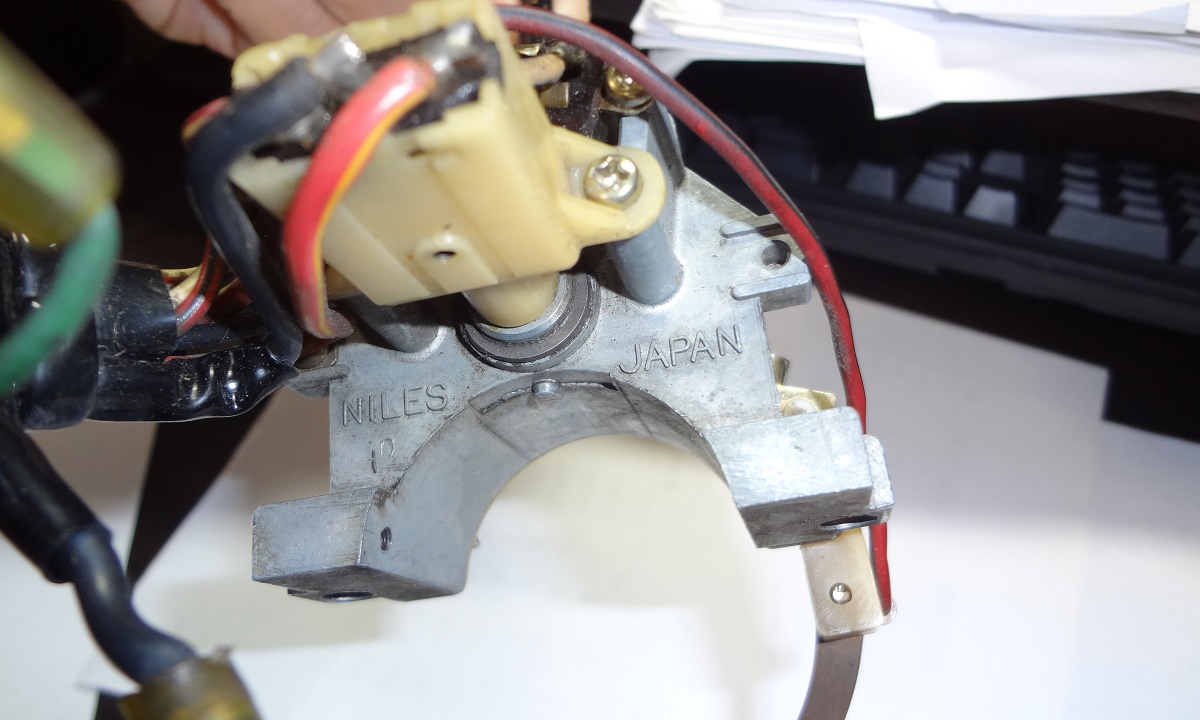

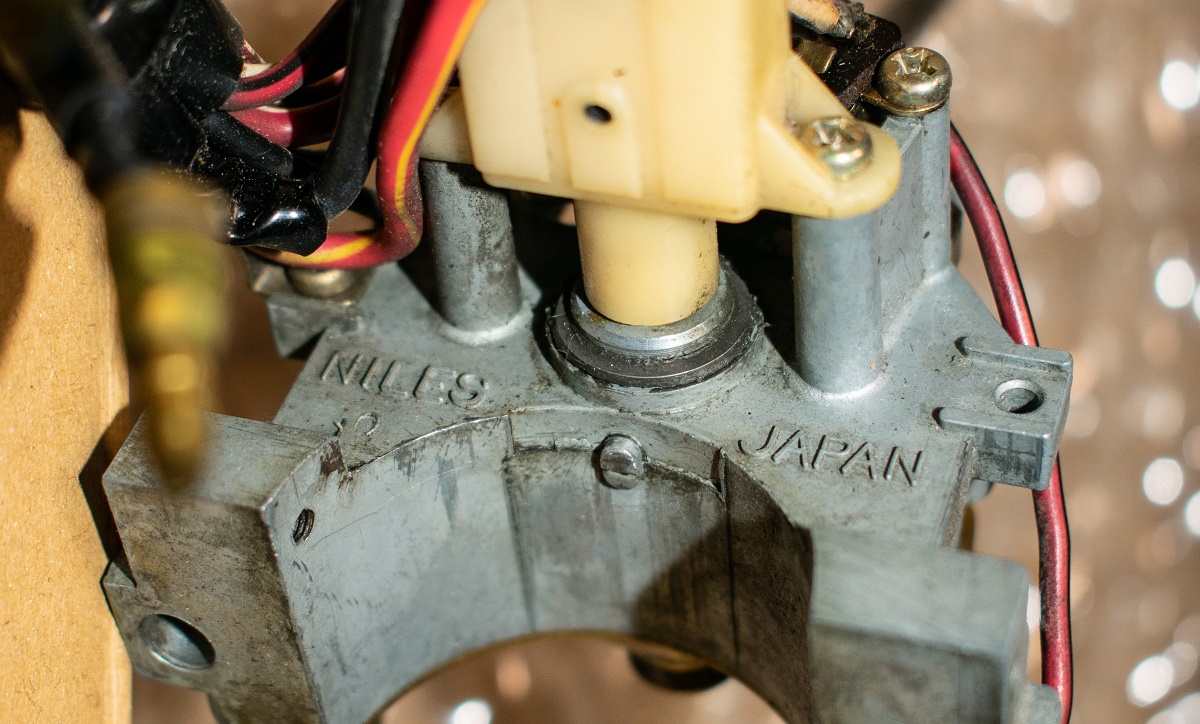

本体のブロックに刻まれた文字。

「NILES JAPAN」が刻まれています。この当時の日産系の電気関係はこのメーカー製が多いようです。この車には他にもドアスイッチ、ミッションのバックスイッチ等このメーカーのものが多く使われています。

ライトの上下切り替えスイッチ。

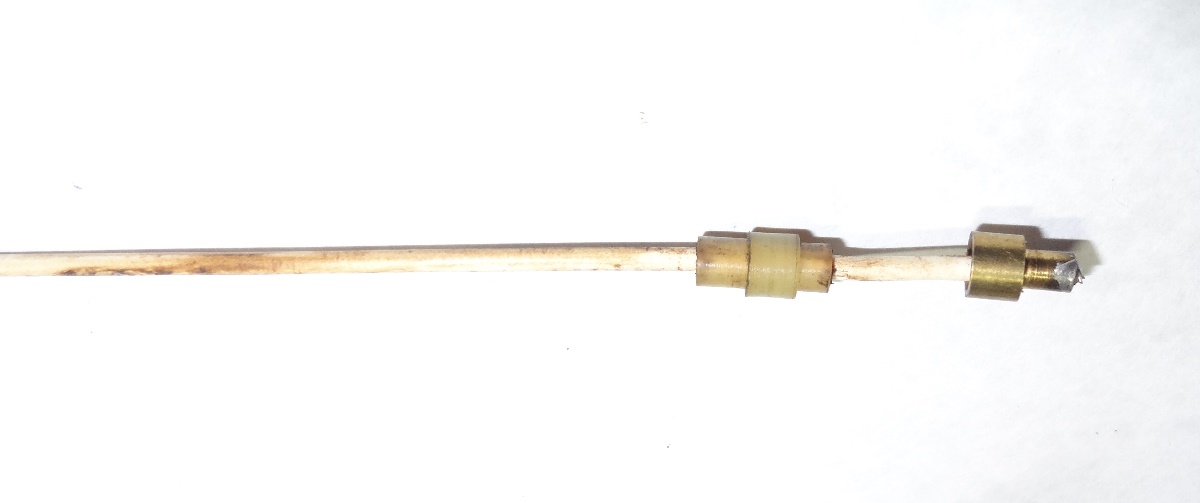

引き抜いてみると、中には想像していたものより長いロッドが付くスイッチでした。

この先端部がレバーに接し、レバーの動きでスイッチが切り替わるようになっています。

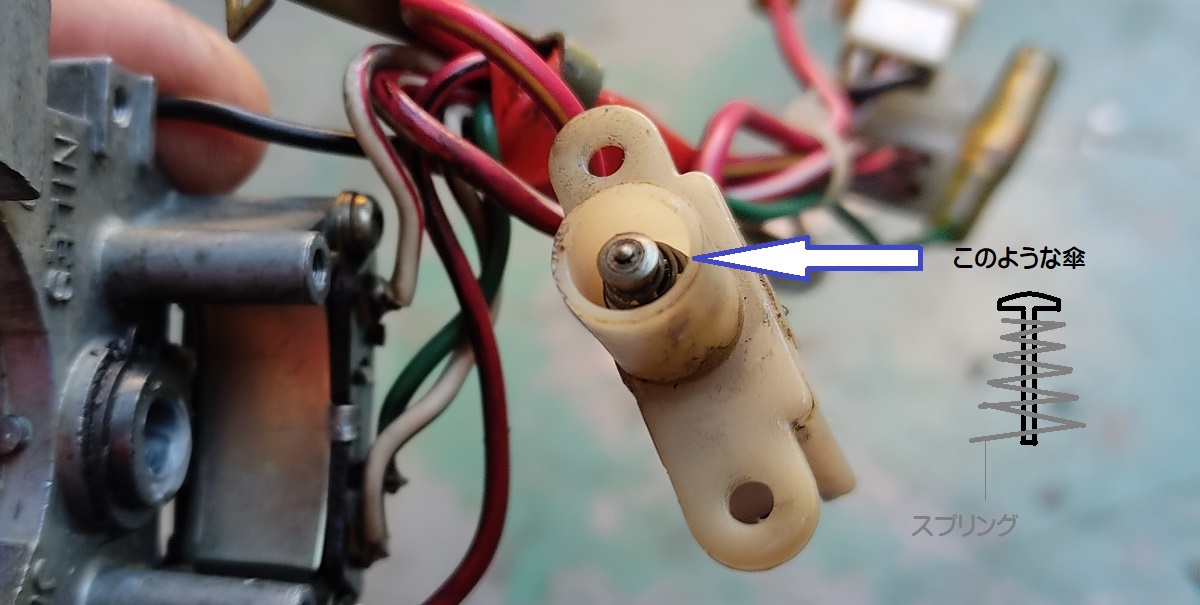

スイッチ内部。

樹脂の長細いキャップを取ると、中にはスプリングと、その上に接点となる金属の傘のようなものが入っています。

キャップを引き抜く際に、写真で見えている金属の傘が落ちてしまう事もあるでしょう。その際は右のイラストの向きに入れておけばOKです。

戻りまして、手で持っているのが方向指示器の扇形スイッチです。

見るとわかるようにゴミの入りやすそうな、すき間だらけの形状をしていますので、内部の清掃をしておきます。

ここはカバーの爪3か所を起こす事により外れ、中を見る事が出来るようになります。中には穴の開いたスライドする四角い樹脂と、その穴に入る小さなスプリングが見えます。

※3か所の爪は何度も曲げ伸ばしを行うと切れてしまう事もあるので注意が必要です。

そしてそのスプリングの先にはボールが挟まっているのです。

このボールが入っている事で相手側の金属のシーソープレートにスムーズに当たり、そして左右の切り替えを行っているのです。

分解時はこのボールを紛失しないよう注意しながら作業した方が良いと思います。

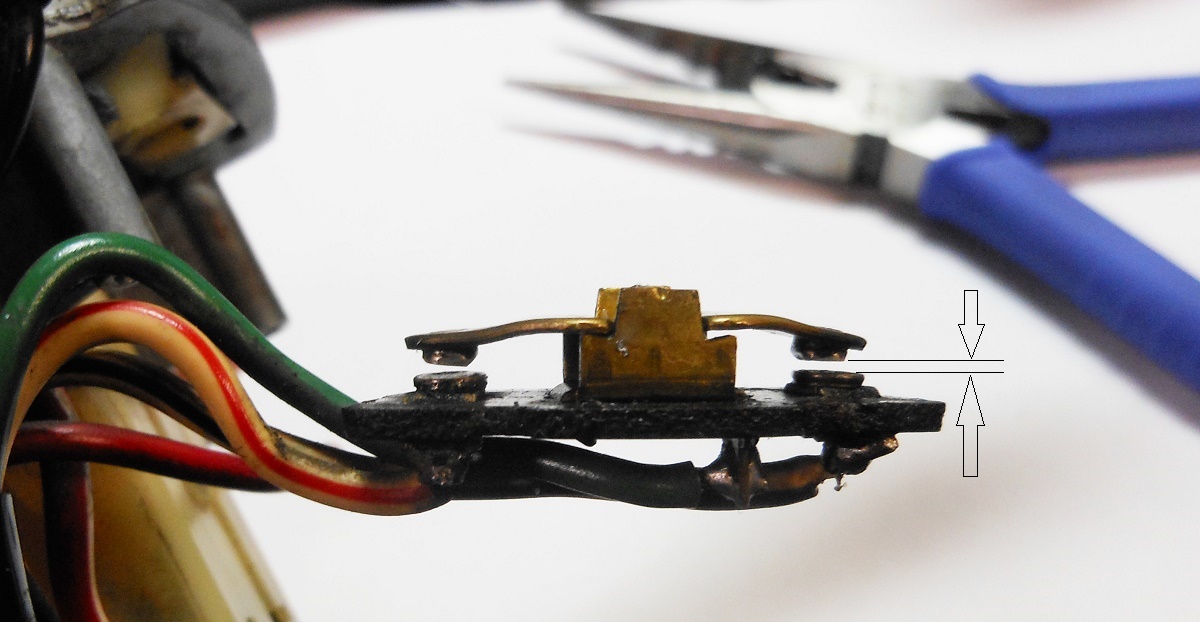

シーソー部分の金属のプレート。

中央が膨らんでいてシーソーのような動きで方向指示器の切り替えを担います。今回見てみると接点が汚れていたので磨いておきました。

接点部分の先端に付く盛り上がった部分(矢印)は長年の使用により減ってしまっているように見えます。この部分も盛っておきたかったのですが、何を使いどうやって補修するのかよくわからず、結局磨きのみで再使用しています。

シーソーを受ける側の基盤部分。

裏側のはんだはしっかりついていますが、少々汚れているのが気になります。

方向指示器の接点部分とシーソープレート。

ここも綿棒で汚れを落とし、きれいになった状態で組付けました。

おそらくこのプレートの接点部分は、新品状態だともっと高さがあったはずです。年数と共にすり減った結果、接点の間も広がってしまうのだと思います。

組み付ける際はプレートをシーソー部分に載せてみて、基盤とシーソー部分との接点のすき間を、適切な間隔になるよう調整しておいた方が良いと思います。ラジオペンチでプレートをちょっと曲げて調整しています。本当は接点部分の金属を交換して高さを調節したいところです。

例の小さなボールはちょっとグリスを付けてスプリング先端に置いて、その後ゆっくりと基板部分と合わせていきます。

組付け後、内部でボールがズレていない事を確認したら、カシメを戻してスイッチの点検は終了です。こういった部分を清掃したり、ちょっとグリスアップしてあげるだけでレバーの感触が変わりそうです。

※グリスは写真のように多く塗らず、少しだけの方が良いと思います。

ウインカーレバー本体の修理。

先に確認していましたが、レバー内部に通っている、切れかかった白コードを補修していきます。

レバーの内部は空洞になっていて、そこにこのような細い白いコードが通っています。

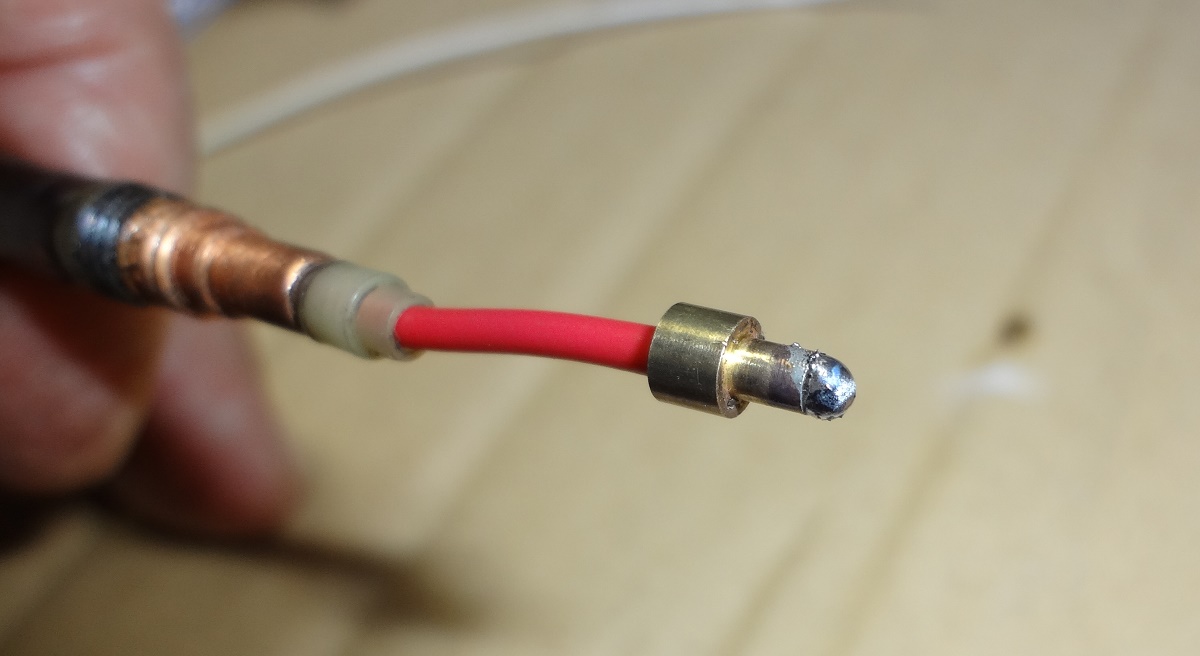

先端の金属部分に白いコードは、はんだで留められています。

現在ついているコードは傷んでいる上、経年劣化でカチカチに固くなっていますから交換が必要です。先端のはんだを温め古いコードを外していきます。

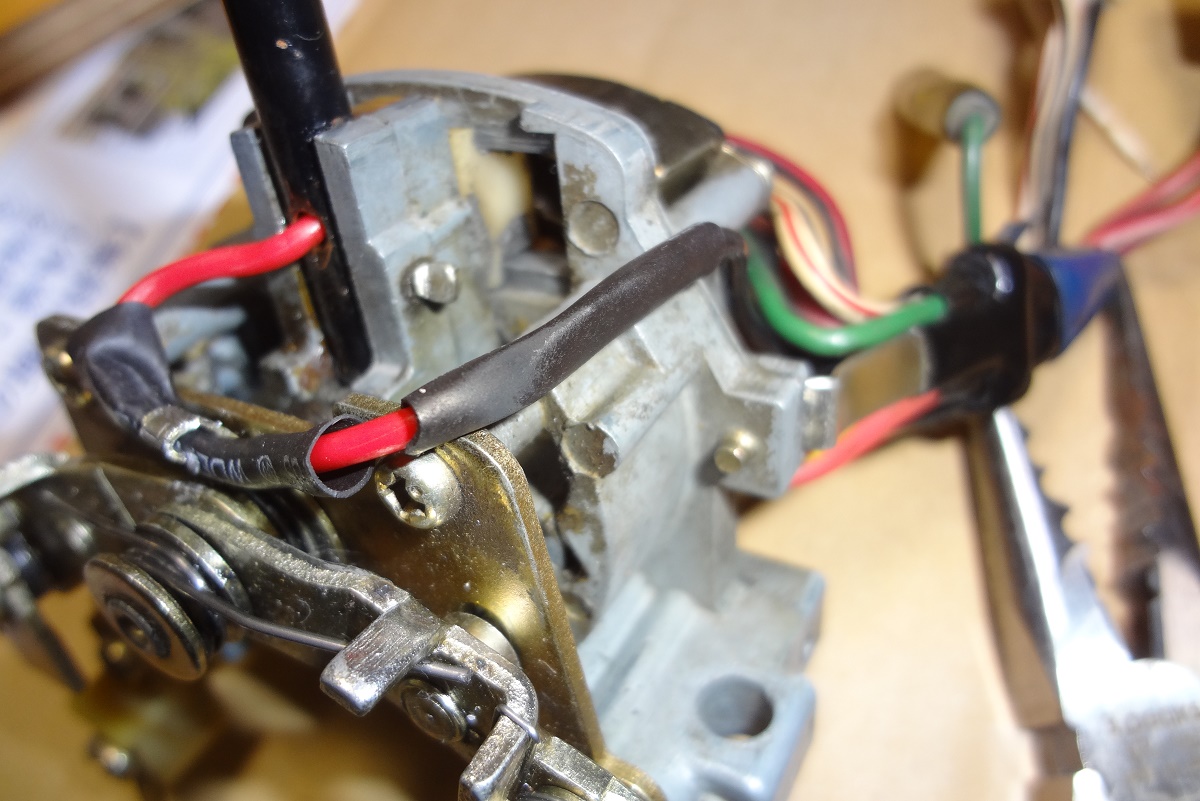

補修後です。

残念ながら白く細いコードは所持していなかったので、仕方ないので0.5スケアの赤コードで代用し、当初の形と同じになるよう先端をはんだで固定しています。

レバーに入るのは0.5スケアが限界で、できればもう少し細い(オリジナルの白は0.5より細い)ものの方が作業はやり易いと思います。でもこれでなんとかレバーに入り、後にテストで動かしてみても動作していたので、このコードでもOKでしょう。

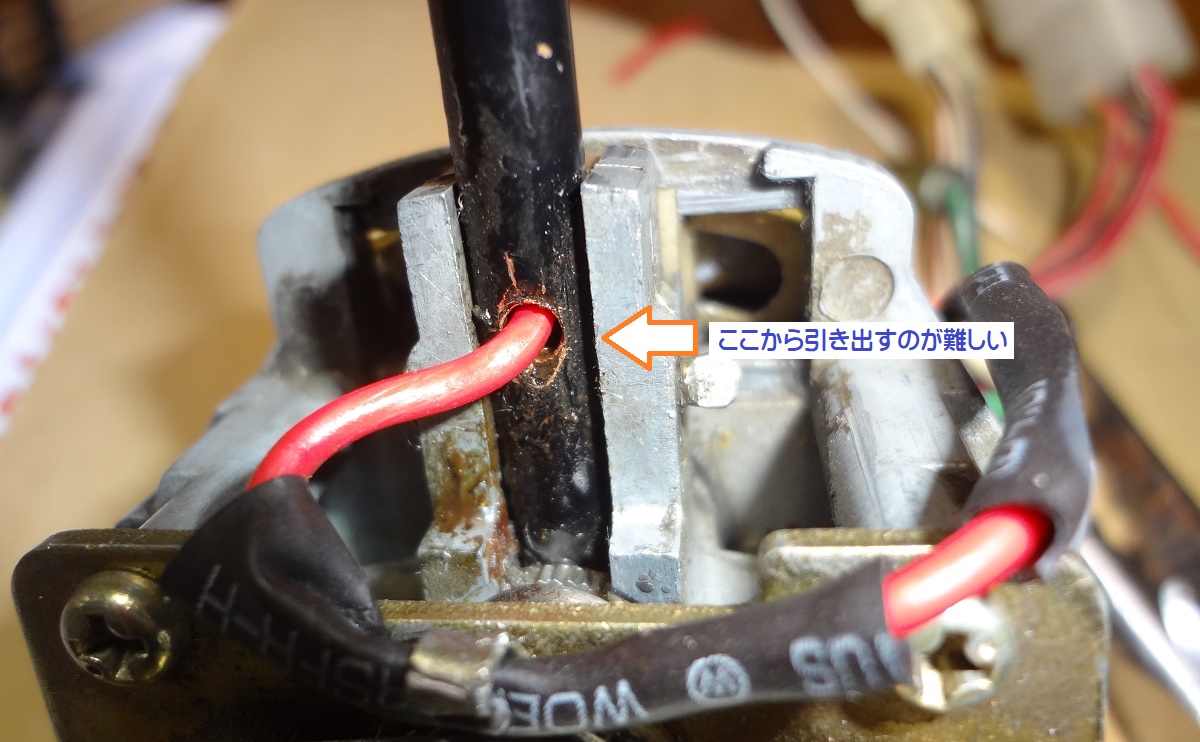

太いコードという事で苦労した点は、レバーの先端から入れたコードを写真の穴から引き出す事でした。

いろいろ試してみたところ、

・こちら側の穴からは先端部分に進んでいかない事。

・先に糸のような物を通しコードを引っ張るのは内部の抵抗がありすぎて無理。

結局レバーの先端からコードを入れ、あらかじめ入れておいた細い針金で(先端をかぎ状にして)待ち構え、引っ張り出す方法です。その際コードの先端は銅線にしておき、待ち構える針金に銅線の何本かを引っかけて引き出し、そこをきっかけにラジオペンチで本体を引っぱり出すようにすれば何とかなります。

オリジナルの配線。

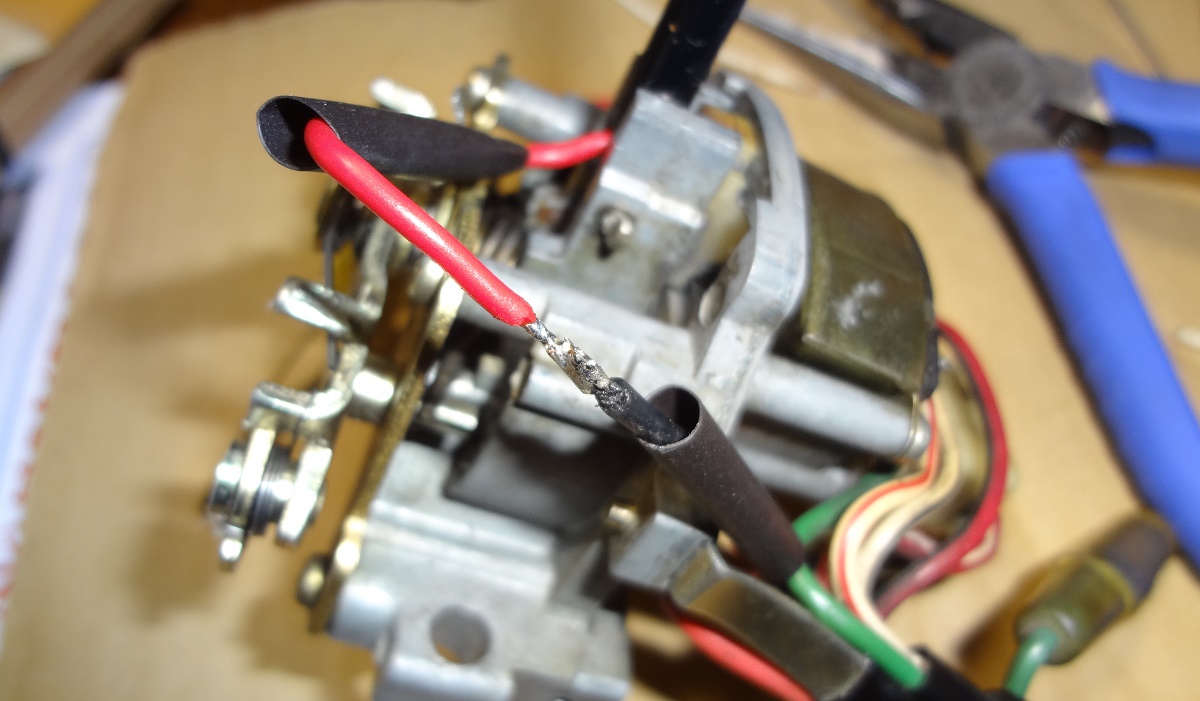

オリジナルもここで「白と黒」を繋いでいるようでした。今回は同じ部分で「赤と黒」をはんだで接合しています。

はんだを使っての接合部分。

接合部は絶縁カバーで覆っていまいます。はんだ付けがヘタですが仕方ありません。老眼でよく見えないのです。

オリジナルの配線の取り回し。

オリジナルは黄色〇部分できれいに固定されています。本体から出る金属の留め具で固定されています。この留め具も何度も曲げ伸ばしをしていると切れてしまうので、固定での失敗が無いよううまく作業しないといけません。

大体同じように引いたつもりですが、作業が雑になってしまいました。でもまあ、見えない部分ですから、機能的にしっかりしていれば問題はないでしょう。

今回は清掃やグリスアップ、コードの補修を行い、ある程度まで機能も回復してくれたようです。

このスイッチアッセンブリーの中で、パッシングコードは傷みやすい部分なのでしょう。ネットで検索するとここが悪くなったと書かれている事例がそこそこ見受けられました。

今後ウインカーレバーを点検しようとする方は、白の細いコード(0.5スケア以下)はなかなか入手できませんので、これを準備してから取り掛かった方が良いかと思います。

車にセットします。コラムカバーを戻すのにちょっと苦労しましたが、無事にウインカーレバーを戻すことができました。

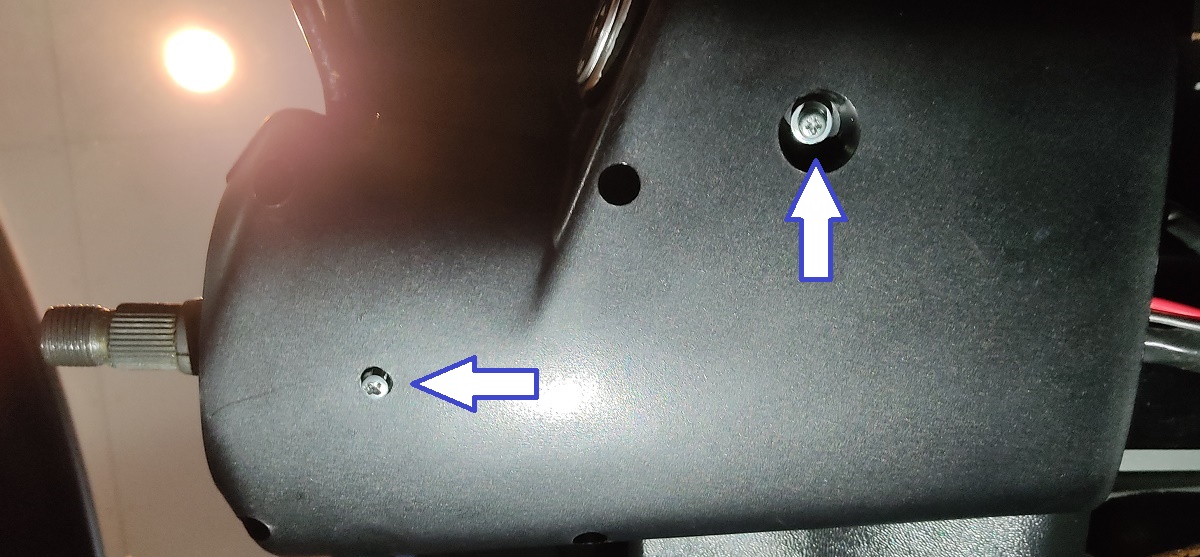

コラムカバーの締め付け順序。

今回何度も脱着をしてコツがわかりました。始めに矢印の二か所を軽く固定しておき、残りの4本のタッピングを締め、最後にこの二本を本締めする方法です。

コラムカバーは樹脂で割れやすいので締めすぎは厳禁です。

各部の清掃とグリスアップを行った事もあり、レバーの操作感が良くなった感じです。ニュルっと入っていたレバーが、カクンと手ごたえのある感じになりました。

接点等にゴミが付いたまま長年使う事も良くないでしょうから、清掃を兼ねて一度点検してみるのも良いのではないかと思います。

<2021年12月>