175/80/R14のオリジナルサイズに近いタイヤを履きたくなり、昭和のホイールという雰囲気だけで安易に入手したのがこちらの社外ホイールでした。

横浜タイヤのアルメックスブランドですので、何も問題なく使用できると思っていたら高速時に振動が出てしまい、思いの外苦労することになりました。でもこれはホイールに問題があった訳では無く、よくスペックを確認せずに入手した私の知識不足だったようです。

タイヤがとても細く見える「カタログ風スタイル」が好みなので、このスタイルを作るためにホイールとタイヤを入手しました。でも残念な事にそれが原因と思われる振動問題で悩まされ続けます。それでもせっかく入手したものですから何とか履きこなそう思い、これまでいろいろと振動対策を試してきました。

現在のホイールについて

↑もうこれで対策も終わりかとも思ったのですが、最後にもう少しだけ試すべきことがあるかと思い、今回の対策を実施してみる事にしたのです。

これは前に試したハブリングの写真ですが、このリングは実際のところS30Zとこのアルメックスホイール(ハブ径80mm)にピッタリ合うリングではありません。市販品ではピッタリ合うリングは入手できないのです。

それでもハブリングの効果を試したかったので、ピッタリではないものの、装着出来るハブリングを探し試してみると効果が感じられました。そこで今回はこれを精密サイズで製作してもらう事にしました。

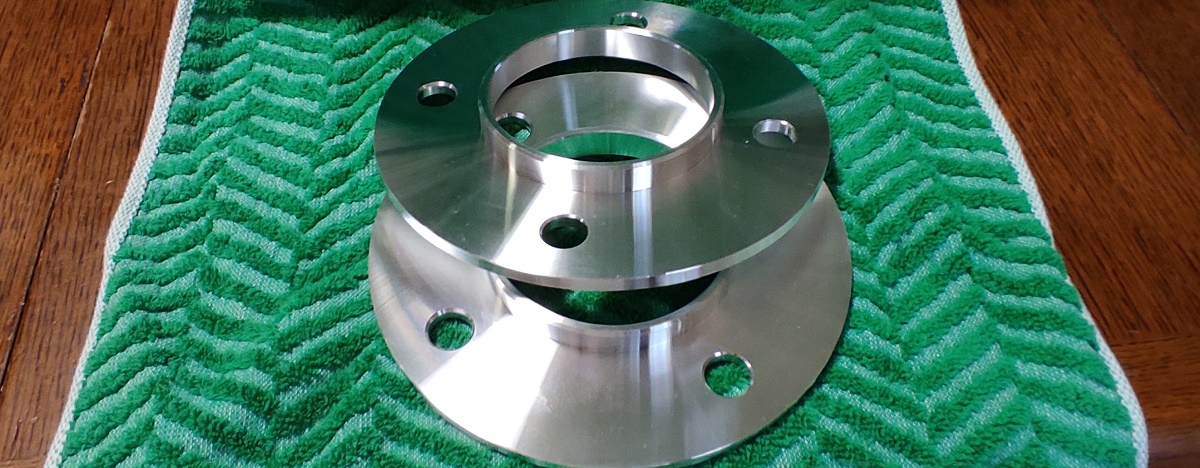

今回の対策が最後と思い、どうせならスペーサー一体型にしてみようと作ってもらったのがこちらのハブリングアダプタ―です。

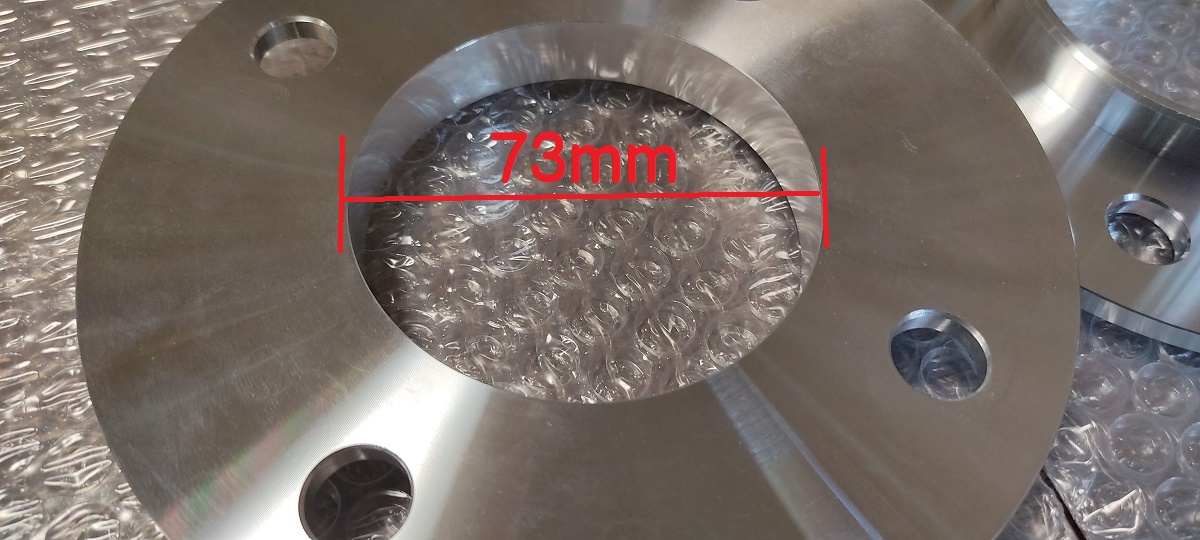

外径をアルメックスの80mm、内径をS30Zの73mmで削り出してもらいました。

スペーサー部分の厚みは5mmありますので、このホイールを直付けした際にキャリパーに干渉していた部分も、これを付けると当たらなくなります。

(※今使っているアルメックスホイールは直接車体に付けると純正キャリパーに微妙に当たるのです)

ハブセンターアダプタ―その1。

実はこのアダプタ―も2種類作っています。写真は最初に作ったアダプタ―なのですが、ハブ面とうまく合わず失敗してしまったものとなります。

「外径80mm・内径73mm」で指定し、製作してもらったのですが、矢印の部分に面取りの斜めカットが入るため、Zのなだらかな立ち上がりのハブですとガタがでてしまうのです。

この面取りは通常入るものなのだそうですから仕方ありません。指定しなかった私の知識不足ですので、再度サイズを修正してお願いする事にしました。

これが「その2」となる改良版です。面取りを可能な限り少なくしてもらい(0には出来ないようで)、面取り寸法を考慮しながら車体密着面で73mmを確保します。

製作上必要な最小面取りは「0.2mm」という事で、内径72.6mmで指定して、73mmに合わせています。

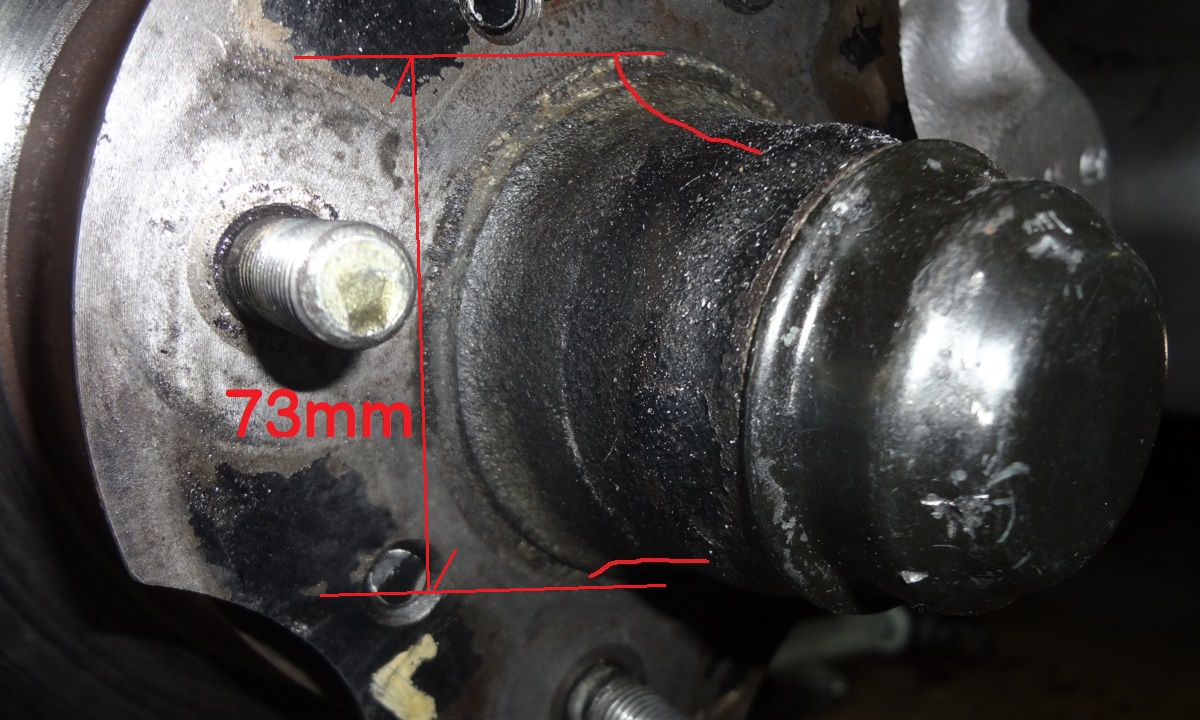

S30Zのフロントハブ。

S30Zのハブは直角に立ち上がるのではなく、73mmからなだらかに細くなっている。このため「アダプタ―その1」では面取り部分があるためガタが出てしまいます。

アダプタ―もこのなだらかなハブ面に合わせて内径を削ってもらうのが良いのでしょうが、それはあまりに面倒で無理でしょう。

「その2」のアダプタ―。

最初の失敗から学び、再度作ってもらったアダプタ―。

これを装着してみたところ、ホイールの80mm部分にはピッタリ収まり、車体側の73mmのハブ部分にもガタなく装着が出来ました。

さすが加工業者さん、素晴らしい精度です。しっかり数値を指定すればきっちり装着できます。

高速テスト走行後の写真。

高速走行をしたところ、今までより振動がかなり抑えられているように感じました。初めてこのホイールを装着してから2年以上経過しましたが、やっと安心して走れる状況になった感じです。どうやらこれで今後の追加対策はやらずに済みそうです。

ここまでかなり時間が掛かってしまいましたが、ホイールはその車に合ったものを慎重に選ばないと、とても面倒な事になるという事が良くわかりました。いろいろ試してみるのも大変でしたが、勉強になりましたし楽しむことも出来ました。これからこの車にこのタイプのホイールを装着しようと思っている方(いるかわかりませんが)の参考になれば幸いです。

最後に今回のホイールの装着のまとめを。

ホイールの詳細データとしては、5.5J・R14 オフセット+14、P.C.D・114.3 ハブ径80mm 平面座ナット式というものです。製造は1970年代だと思われます。

数値等からS30Zにも使えそうな気がして入手したのですが、実際に装着してみると赤い矢印のリブ部分が少しだけキャリパーに干渉しました。これはオフセットがもう数ミリ大きければ無かったかもしれません。また振動の原因もハブ径の80mmは少々広過ぎましたし、このホイール用の平面座ナットが既に入手できなかった事もそれに繋がったと思われます。

もしこれがテーパー式の固定方法ならば、また違っていたかもしれません。

ホイールは純正、もしくは既に使っている方から情報を得て選んだ方が手間が掛かりません。<2023年6月>