現在私の車に付いている「ヨコハマ・アルメックスホイール」です。

これは当初は暫定的に使うつもりでしたが、走らせてみるといくつかの不具合が感じられ、そしてそれらに対処するのが面白くなってしまい、結局現在まで装着し続けているものです。

S30系のZには、太めのタイヤが似合うこともあり、このような細いホイールを付けている車は少ないと思われますし、更にこのちょっと変わったデザインのホイールですから、他のS30Zに使っているのをほとんど見たことが無いホイールでもあります。

既に40年を経過したホイールですから、中古しかありませんし、状態の良いものも少なくなっているでしょう。

S30Z発売当初の雰囲気を持つ似合うホイールを令和の今になって履こうと思うならば、中古サイトにもたくさんでている他メーカーのホイールを選択しそうです。

でも中には私のようなタイプの人もいるかとも思われますので、今回私が装着してみて気づきました、こちらの「アルメックスホイール」についてメモを残しておきたいと思います。

まずはホイールサイズについて:5.5J 14インチ オフセット14 ハブ径80mm PCD114.3

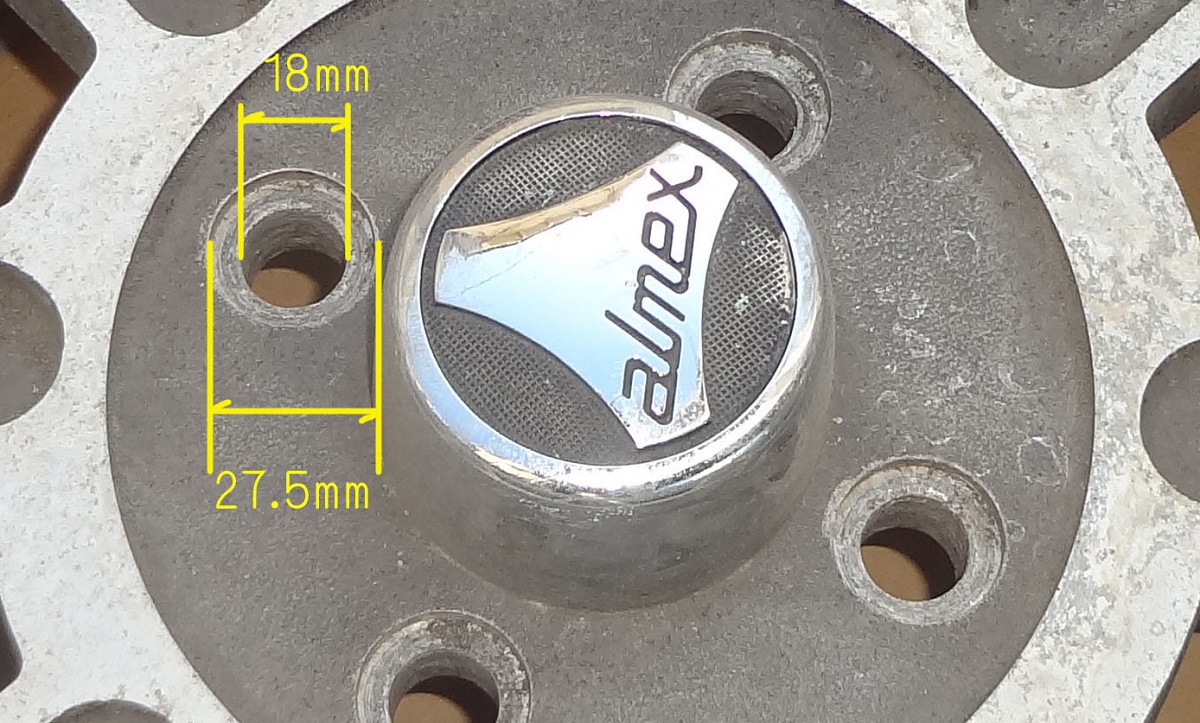

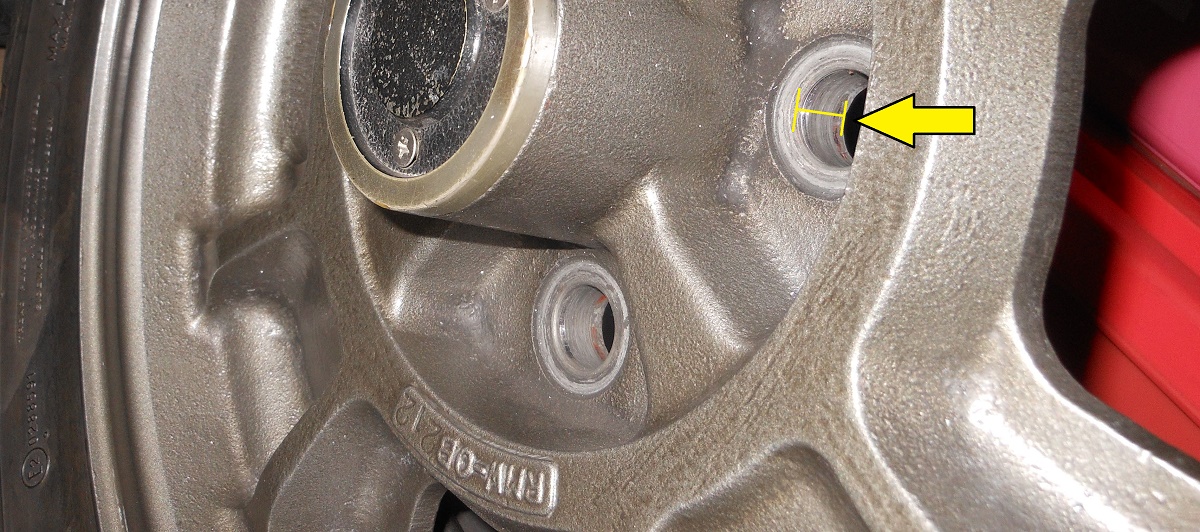

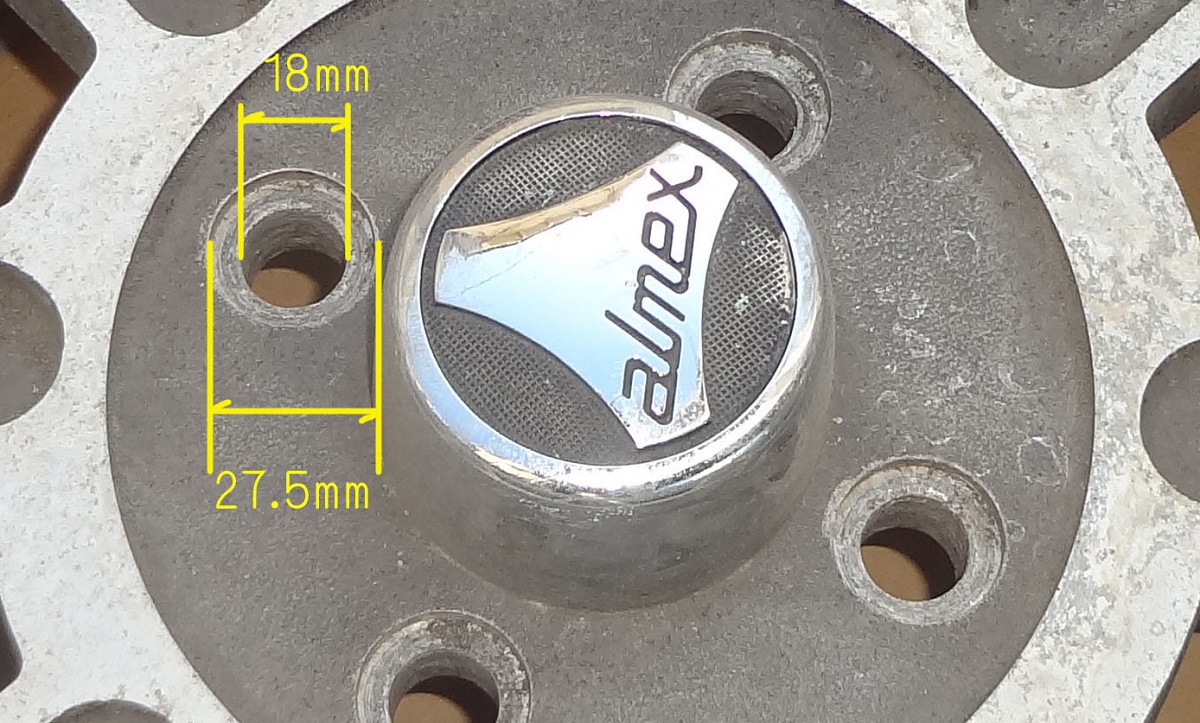

このホイールはナットの固定方式が一般的なテーパー式ではないので、平面座ナットが必要です。しかも穴の径(シャンク径)が18mmと細く台座の当たる部分も27.5mm程度と特殊です。

このホイール用の専用平面座ナットを持っていれば別ですが、ナットの入手の容易さからするとテーパー式ホイールを選んだ方が苦労は少なくなると思われます。

今回は輸入品の平面座ナットを入手して使っています。(ネットで探したところ使えそうなものを発見)

微妙に寸法が合わなかったものの、少々工夫すれば使えるようになります。

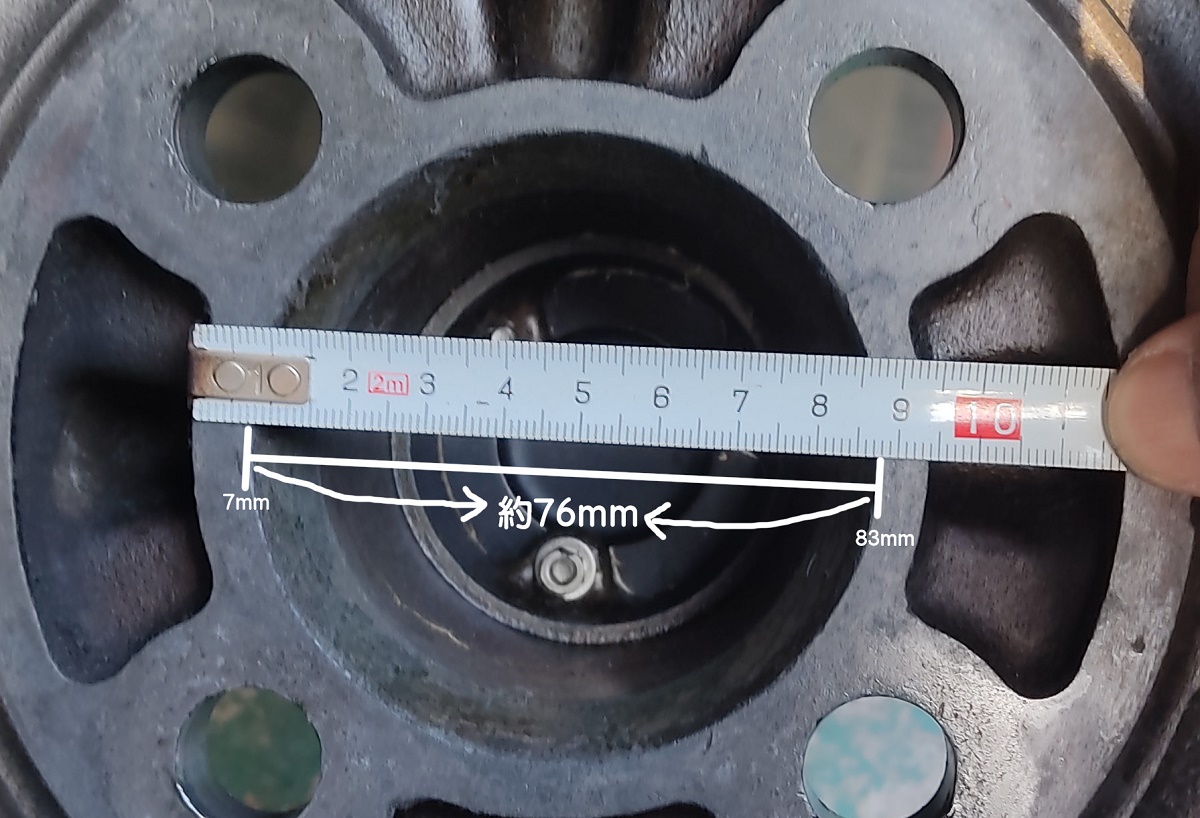

このホイールのハブ径は「80mm」でした。

これはS30の「73mm」というハブ径には広すぎたようで、それが原因と思われるステアリング振動が出てしまいます。(90km/h以上で)

ハブ径が小さいと車に装着できない事は理解していましたが、あまり大きいのも良くないという事がわかりました。

振動対策。

いろいろ素人なりにやってみたのですが、ステアリングの振動は収まらず、結局ハブリングの装着で落ち着いた感じです。

リングの内径は73mmのものがこの車にはピッタリフィットするようで、外径80mm 内径73mm(今回のは80-72.5mm)を探してホイールに装着してみました。

これを付けて高速を走ると振動がかなり軽減されるように感じました。ずっと悩まされ続けた高速での振動はどうやらここが原因だったようです。

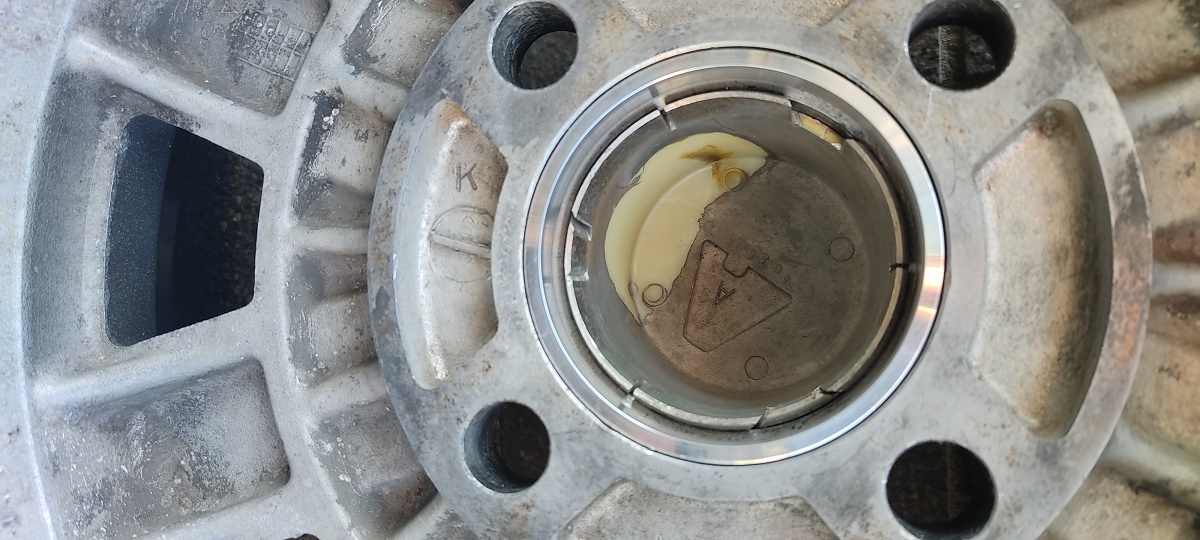

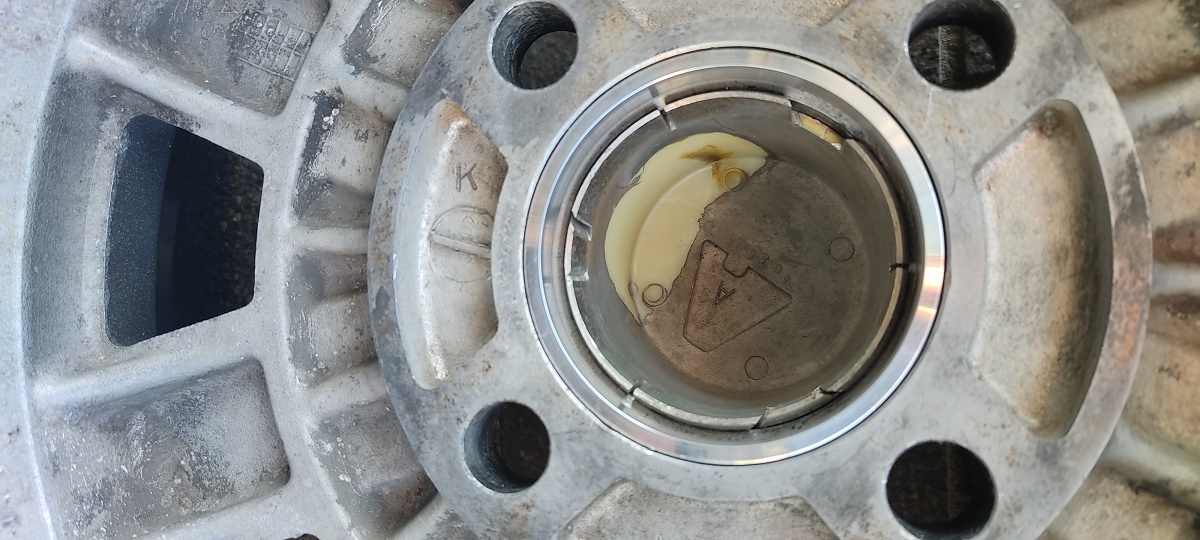

ホイールに80mm-73mm(パッケージには72.5の表記)のハブリングを装着してみたところ。

ホイールのセンターキャップはリングを付けても装着可能でした。

このサイズのハブリングは、現在の車ではあまり使われない大きさのようで、探すのにかなり苦労しました。(BMW用と記載されていた)

平面座ナット固定式は、ナットが合っていないと、テーパー式と比較してホイールのセンターが出にくいようですから、こういったハブリングを使用した方が良いようです。

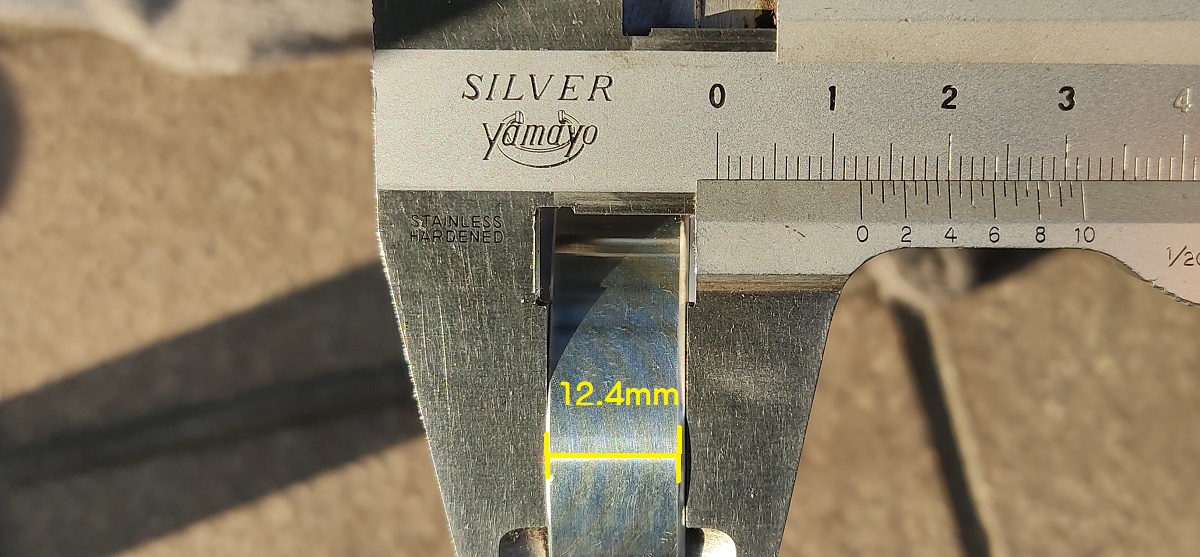

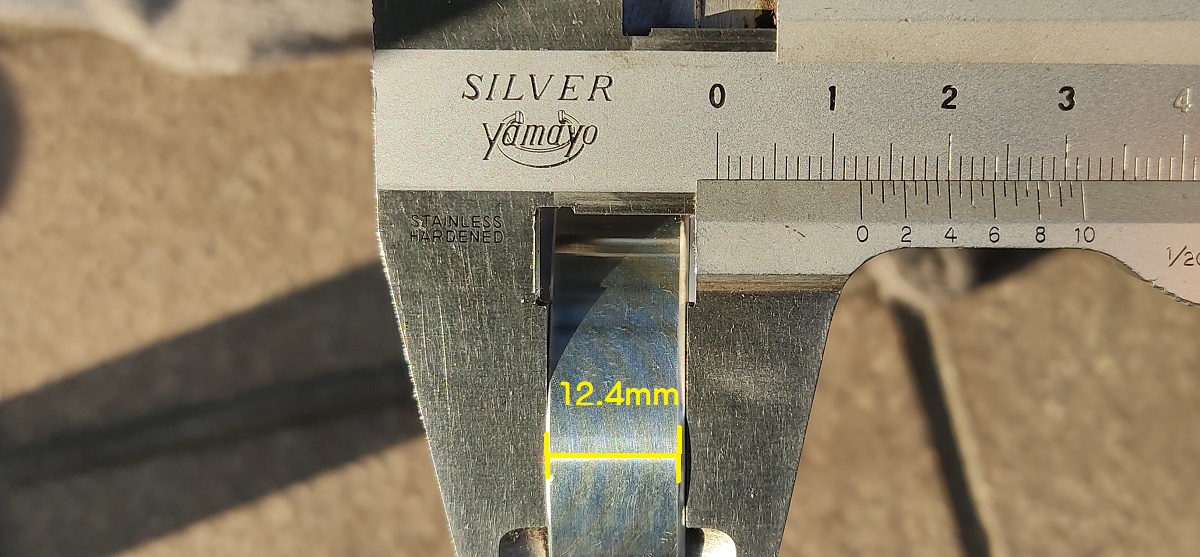

ハブリングを入れる部分の長さ(高さ?)は14mm程度。

今回見つけたリングは12.4mm位。

少しサイズ的には足りませんが、入れてテスト走行をしてみると振動はかなり収まりましたので、リングの効果が出ているようでした。

今回、ハブリングを装着する効果が実感できたので、今後はサイズがピッタリのものを製作してもらっても良いかと考えています。

→ハブリングをオーダーで作ってくれる業者さんは探せば結構あるようです。

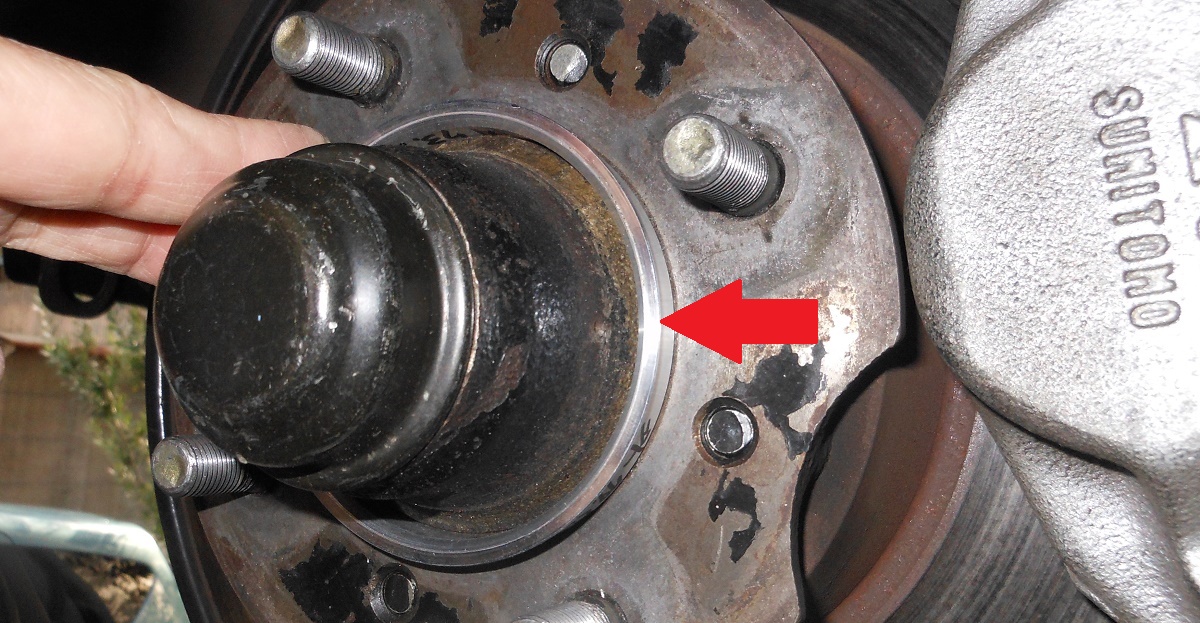

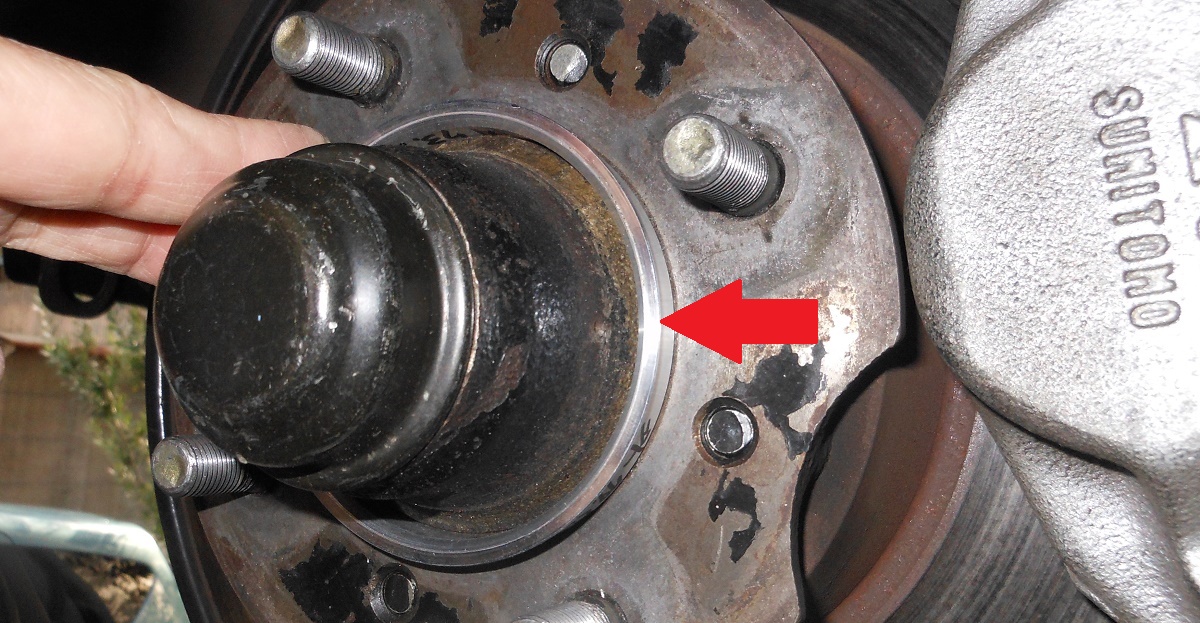

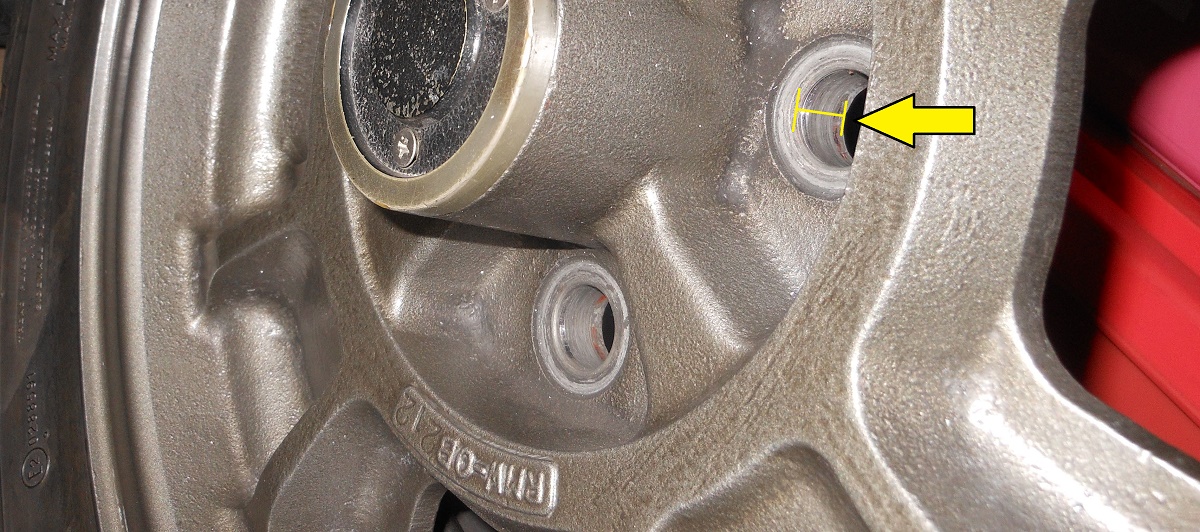

ブレーキキャリパーとの接触。

もう少しホイール内面が出ていれば(オフセット面)ここは干渉しなかったかもしれませんが、裏側の赤で記したリブ部分に純正ブレーキキャリパーが微妙に接触します。強度の問題もあるので躊躇しましたが、ほんの少しだけの接触でしたので、今回はホイールを削る事にしました。

削った後、ホイールバランスをタイヤ屋さんでみてもらったところ、若干ずれがあったのでそれは修正してもらっています。

→ここを削りたくない場合、数ミリ(3mmを入れたら大丈夫だった)程度のアルミスペーサーを入れるとキャリパーには当たりません。

40年以上前のアルメックスホイールのカタログを見ると、良いデザインのものがたくさんあり、種類も豊富にあったようです。

今回振動等の不具合が出たこちらのホイールですが、決して作りが悪い訳では無いでしょう。適合する車以外に無理に装着しようと試みると、これだけ手間が掛かるという結果になっただけと思っています。

装着してから約2年掛かりましたが、やっと普通に乗る事が出来るようになりましたので、これからも普段使いホイールとしてしばらく使っていくつもりです。

ハブリングについての補足です。

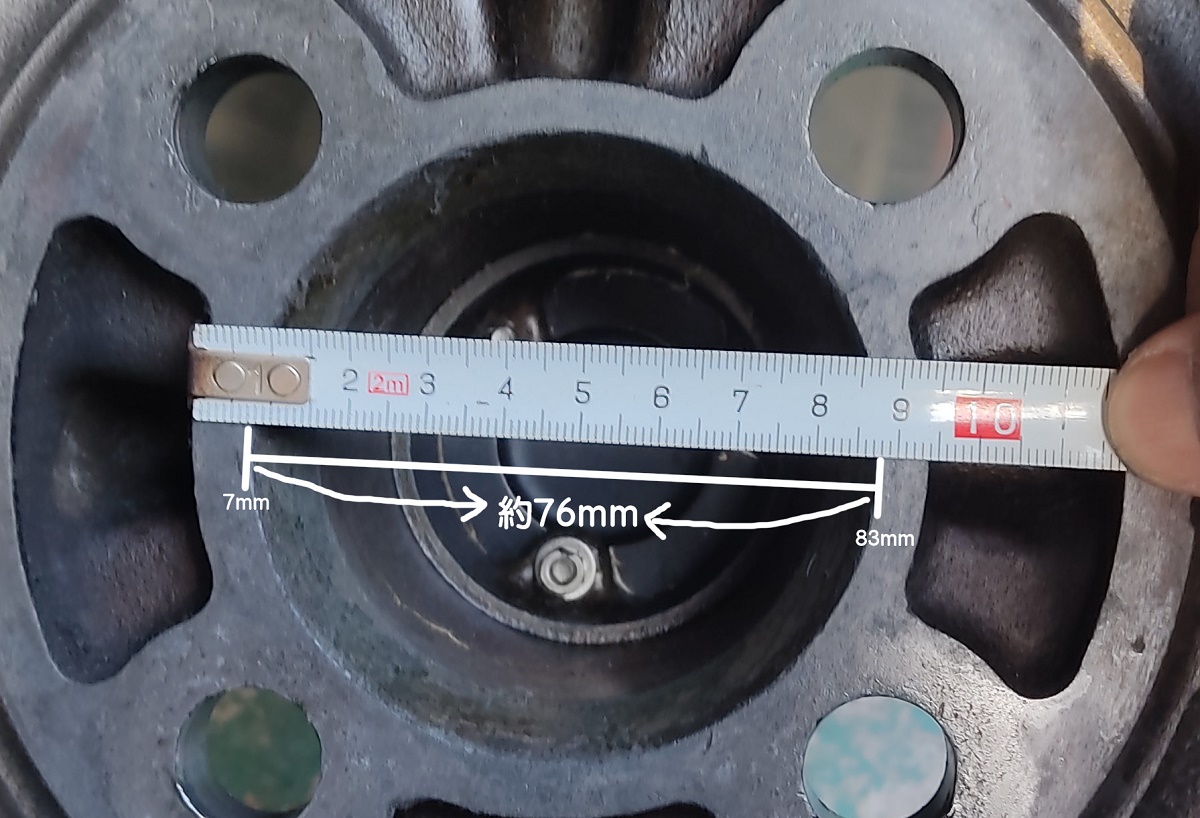

純正はどのようにセンターを出しているのか、ホイールの裏側を覗いて見ました。マグホイールの車体との装着面です。ホイール側の寸法は73mmにはなっていません。

76mm程度でした。ここがギリギリですと装着する際に当たるからでしょう。

車体ハブの形を見ますと、なだらかな曲線になっています。

どうやらこの曲線に合わせて、マグホイールの内部がここに添うように作ってあるようです。

純正ホイールはこれで高速走行でもホイールのブレが出ないようになっているようです。うまく設計されている事に気づかされます。

S30に社外ホイールを履く方の参考になればと思い、細部の寸法も測ってみました。

純正スタッドボルトの長さは22~23ミリ程度。

アルメックスホイールの場合ですと、ナットが入る部分(ホイール取り付け面のボルトの入る深さ)は17mm程度。表面にあるワッシャー部分が入る凹みは3mm程度あります。

このホイールを普通に装着すればスタッドボルトが2~3mm程度、ホイール表面から出る計算になります。

因みに純正マグも深さは約17mm程度と同じ厚さでした。強度的にこの程度の厚みは必要なのでしょう。

ワッシャーの当たる部分の深さはこちらは約1mmと少し浅い構造です。

これですとスタッドボルトは表面から4~5mm出るという事になりますでしょうか。スタッドボルトが出ているとナットは入れ易いから良いですね。

以上、初めて装着してから2年が経過し、やっと問題なく乗れるようになったアルメックスホイールについてまとめてみました。

ホイールについて勉強する機会を与えてくれた、よい教材でした。

次にマグホイールのナットについて。

ステアリングの振動の原因を突き止めるため、まずは車体側か、ホイールなのかを確かめるため、ブレの無かった純正ホイールに換えたりしてテストをしてきました。4輪を純正マグにして走り、その後、前輪をアルメックス、後輪を純正といった具合にいろいろ換えて試した結果、純正ホイールだと高速でも振動は出ない事がわかります。

やはり振動の原因はアルメックスホイールにありそうだという事になり、そしてハブリングの装着で軽減されることを確かめることが出来ました。

そして今回のテストの際、マグホイールの固定用として、試しに使ってみたのがこちらのナットになります。

左が市販品で、右が純正マグホイール用ナット。

この他にも現在でも部販から入手できる日産純正の平面座ナットもありますが、純正平面座ナットはシャンク径が太い(20mm)のでマグホイールには入りません。こちらの市販品はシャンク部の径が細い(18.3mm)のでマグホイールにも入ります。

左が純正、右が市販品。

大きく違うのは純正がワッシャーレスで台座部分が大きい事。市販品はワッシャー付きである事です。当然日産用ですからピッチは1.25のM12となっています。このサイズは市販品ではなかなか見かけません。

市販品ナットのマグホイールへの挿入。

この市販品の良いところは台座部分(ワッシャー部分)がマグホイールの固定部にピッタリ合う事です。(30mm)

シャンク長さに関しては若干短いのですが、ナットに刻まれるネジ部分の寸法は純正と同程度です。(マグ用はナット先端部分にはネジは刻まれないので)

シャンク径は純正マグ用が19mmですが、こちらは18.3mm位。

内部ネジ部の刻まれ方の違い。マグは少し奥まった部分からネジが始まる。

市販品はここまでしかねじ込みが出来ない。

このように比較すると違いがわかります。もしこちらを純正マグネシウムホイールに使用する際はご自身でよく確かめ、使用可能か判断し使うようにしてください。

今回はこのナットでマグホイールを固定し、一般道と高速道でテスト走行をしています。少々怖かったので途中で点検しながら走りましたが、特にブレもありませんし、ナットが緩むわけでも無く、私の場合特に問題は無いように感じました。

久しぶりにマグを付けて写真を撮りましたが、マグホイールのタイヤサイズは「185/70」なので「175/80」のアルメックスと比べると若干車高が低くなる感じです。

このナット、現在日産から購入できる平面座ナットと構造は同じです。現在使われている製品と同じ構造なら良さそうにも思えます。

現在マグナットの予備は持ち合わせていないので、こうした使えそうなものを1セット持っていても良いでしょう。

純正マグ用ナットは台座部分が妙に厚く作られていたり、ワッシャーを使わない構造など、現在の平面座ナットとは構造が違います。

これはマグネシウムホイール特有の問題に対処したものなのでしょうか。当時これを設計し採用した理由を知りたいものです。

→(追加)いつもこういった疑問を解決してくれる友人から聞いたところだと、432の純正マグネシウムホイールのナットは、ぶ厚い台座部分でしっかりと均等に押さえつける事が必要なのだとか。薄い台座だと当たり面が変形してしまう等で、均等な力で押さえつける事が出来ない恐れもあることからこの形になったのだとか・・。なるほど!

<2023年2月>

メンテナンスメモ⑦ メニューへ