今回の不調の始まりは、走行中に「ボン」と下廻りから音がして、バックミラーに何か転がるパーツが映り、止まって回収しに行ってみたところ、こちらのパーツが落ちていたというところからです。実際に落ちていたのは一個ですが、拾ったパーツを見ると、間違いなくこの車のどこかのパーツだとわかりましたので、とても焦りました。

前に同型車に乗っていた時にも交換したことのある、見覚えのあるパーツです。テンションロッドのブッシュではないかと思い、車体の下に潜りロッド部分を確認したところ、暗いので良くは見えないながらも、ロッドは左右とも外れていない事がわかります。

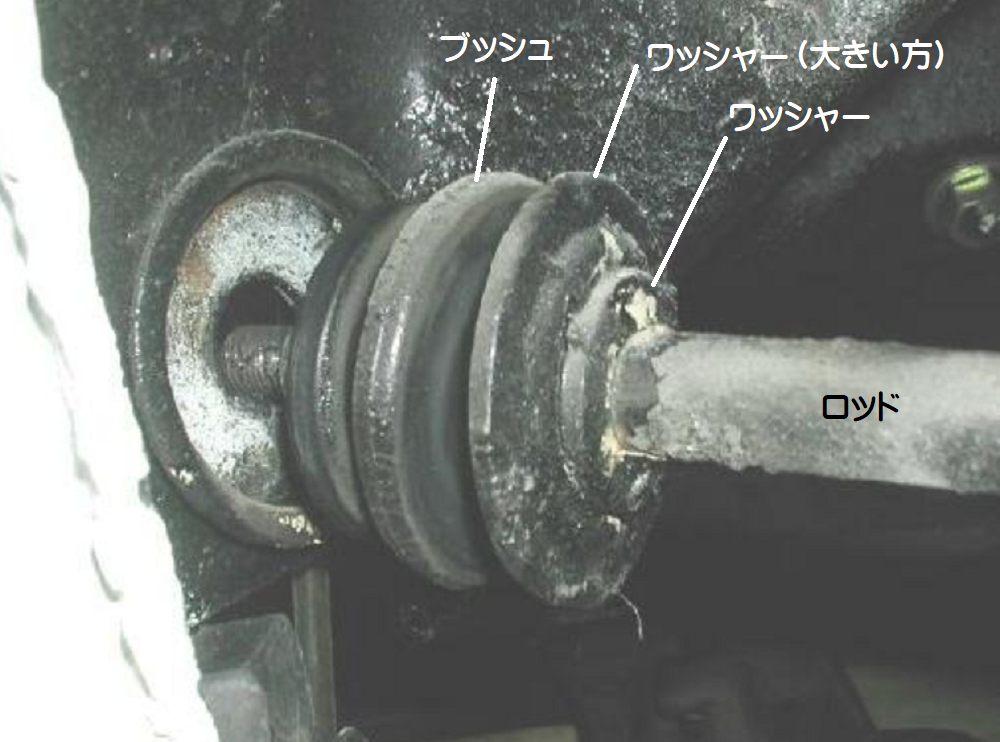

取り敢えず自走が可能で、自宅の近くでもありましたから、ゆっくりと走り車庫まで戻ります。車庫に入れロッド部分を明るくして確認すると、落ちたのはテンションロッドの裏側のブッシュで、ナットとワッシャーは落ちてしまい、紛失してしまった事もわかります。

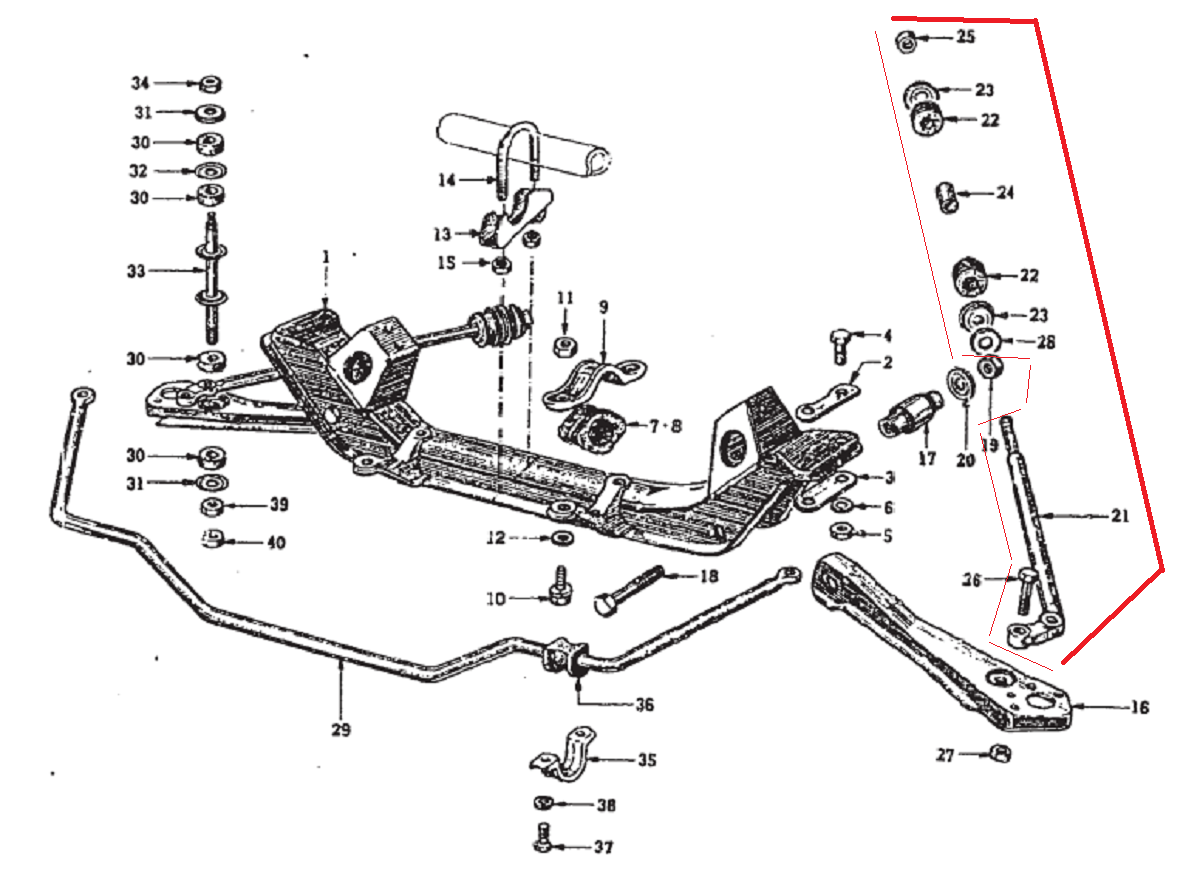

パーツリストで確認すると、テンションロッドはロッド本体の他、ナット、ワッシャー、カラー、ブッシュ等のパーツで構成され固定されています。車をよく見るとナット、ワッシャー、カラーが走行中に落ち、どこに行ったか分からず、回収不能となりました。

<前の車の作業写真>

前の車で同じ部分をメンテナンスした際の写真がありました。

15年以上昔の事なのできれいな写真が残っていませんが、今回のメンテナンス個所と同じ位置になります。

全体の写真もありました。同じ構成です。

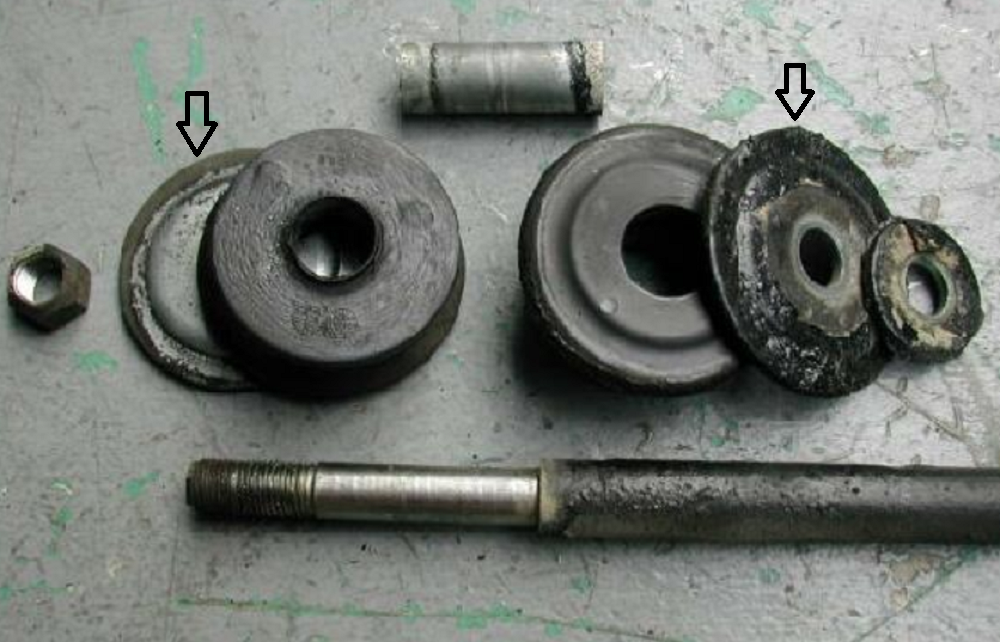

<前の車の作業写真>

パーツリストで言うところの「23番:ワッシャー」ですが、この形でこの厚みのものがオリジナルだったと思います。(矢印のワッシャー)

今の車についているワッシャーを見ると、ちょっと形が違います。

パーツの厚みや材質も違っているのですが、なんとなくこちらの方がしっかりとした物に見えます。社外品でしょうか?

でもこのしっかりとしたワッシャーも一つ紛失してしまったので、今回は現在でも日産から入手できるパーツに変更することにします。

現在でも入手できるワッシャー。

機能上は全く問題なく使用できるので、こちらを使ってメンテナンスしていきます。

テンションロッドは曲がりも無いのでそのまま使用します。

純正のテンションロッドは全長51センチ程度。

ブッシュを固定する側のネジ部分。

径は12mmのピッチ1.25、細目。

オリジナルですと、スリーロックタイプのゆるみ止めナットで固定するようになっていると思います。

でも今回はブッシュが使用による劣化で縮んでしまい、このロックナットがフリーになり、その結果、ロックナットと言えども振動で緩んでしまって外れ、ブッシュやカラーが落ちてしまったという事なのでしょう。

マメに増し締めをするなりして、よく見ておかなければならない部分であることが良くわかりました。走行中外れると危険です。

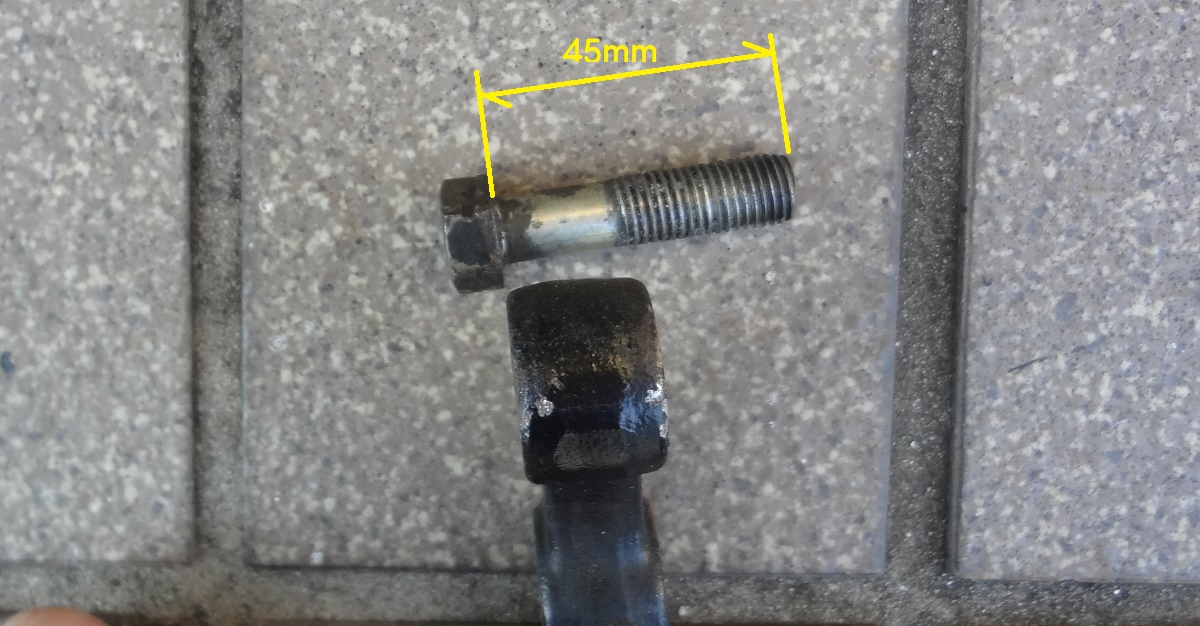

今回緩んでしまった部分の反対側に使われるボルト。

ボールジョイントと結合する部分ですが、こちらはサイズ「M10」の半ネジボルトで固定するようになっています。(頭のサイズは14mmの小型ボルト)

半ボルトはネジを切っていない部分がこのテンションロッドの厚みにピッタリ。

このボルトは過去に緩める際に、ネジ山を痛めてしまった事があったので、以来予備を何本か準備している部分でもあります。

予備を購入する際は、半ネジ45mmタイプ(頭部分除く)を入手するとネジ部と未ネジ部分のバランスが良いものを入手できると思います。

今回はゴムブッシュも新品に交換するよう試みました。でもこれを交換するとテンションロッドをボディに固定することが簡単にはできません。(※私の技量ですと)

新品ゴムは厚みが違うので、ゴムブッシュを強く圧縮しないと、固定のためのナットが入らないのです。

前の車の時もここでブッシュを締めるのにかなり苦労しました。今回もクランプ等を使っていろいろ工夫してやってみたのですが、この部分が狭い事もありうまく出来ませんでした。結局力業でブッシュを圧縮して締めるしか出来ませんでした。

いくらやってもナットが固定できず、結局古いブッシュ(古いのは薄いから締められる)を使って、外れたパーツ等を組付けた状態まで持って行ったところでギブアップ。

素人作業は環境も工具も、そしてなりより知識もないからこういった部分でつまずいてしまいます。

ナットやお皿(ワッシャー)の向きなど一部違う部分もあるのですが、まずは走行可能状態まで回復したので、再度手順を練り直し次回の作業に向けまた準備することにします。

今回はこのお皿(ワッシャー)をオリジナルに戻し、外れて無くなったパーツも組み込んだので、取り敢えずこれでOKとします。

作業の後に思ったのですが、このテンションロッドだけはオリジナルに拘らず、いっその事セッティング調整のできるピロ式の社外品にした方が良いような気もしてきました。でもそうすると車検は大丈夫なのかといった不安もありますから、そのあたりを調べてクリアにしてから判断することにします。<2022年10月>