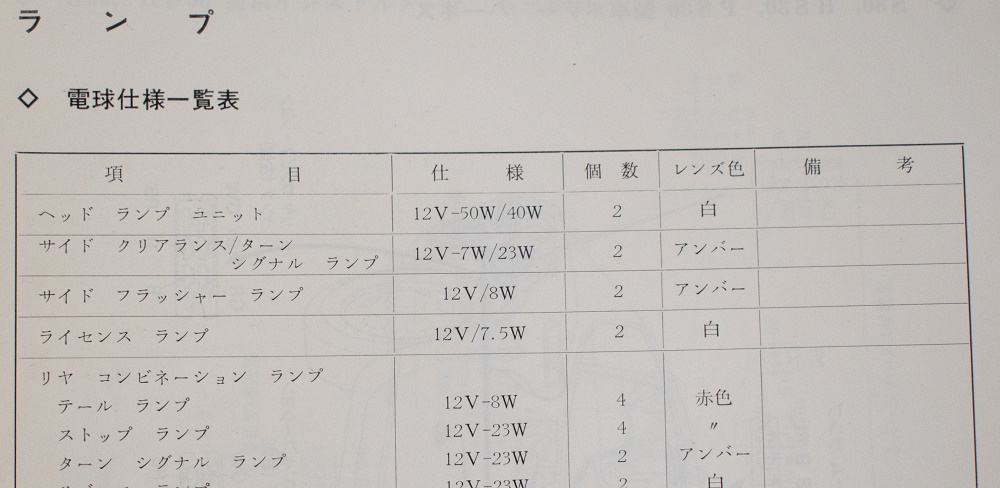

今回は写真のライトケースではなく、ライトのレンズ部分のユニット一式(ライトボディ)の詳細をメモしておきます。

初期のライトユニット部の中古保管品。

このライトユニットは、以前自分で検査場に持ち込みで検査を受けに行った際、長年使った「シールドビーム」だったという事もあり光量が足りず、更に光軸がずれていた事も相まって検査で落とされた時に使っていたものです。その後ユニット毎ハロゲンに交換して、こちらは保管品となっていました。

ライトの直径は7インチ(177mm)という昔からの規格品で、長く製造されているのですが、白熱球、ハロゲン、HID、そしてLEDとバルブやランプの形が時代と共に変化し、このタイプも果たしていつまで製造してくれるのかちょっと心配になってきました。

でもこうして写真で見ると、この時代のライトはガラスカットがきれいで良いものです。

こちらは現在でも入手可能なガラスが平らな小糸ライト。

レンズのガラスカットが球面と違います。

因みにこのガラスカットは左側通行用のカットで、同じS30でもアメリカから持ってきた車に付いているライトとはカットが違うようです。機会があれば比べてみたいものです。

保管しているオリジナルライトユニットは、まだ使えそうではあるものの、光軸調整の樹脂が劣化して機能的に怪しいので、オリジナルの見本として分解せず保管しています。

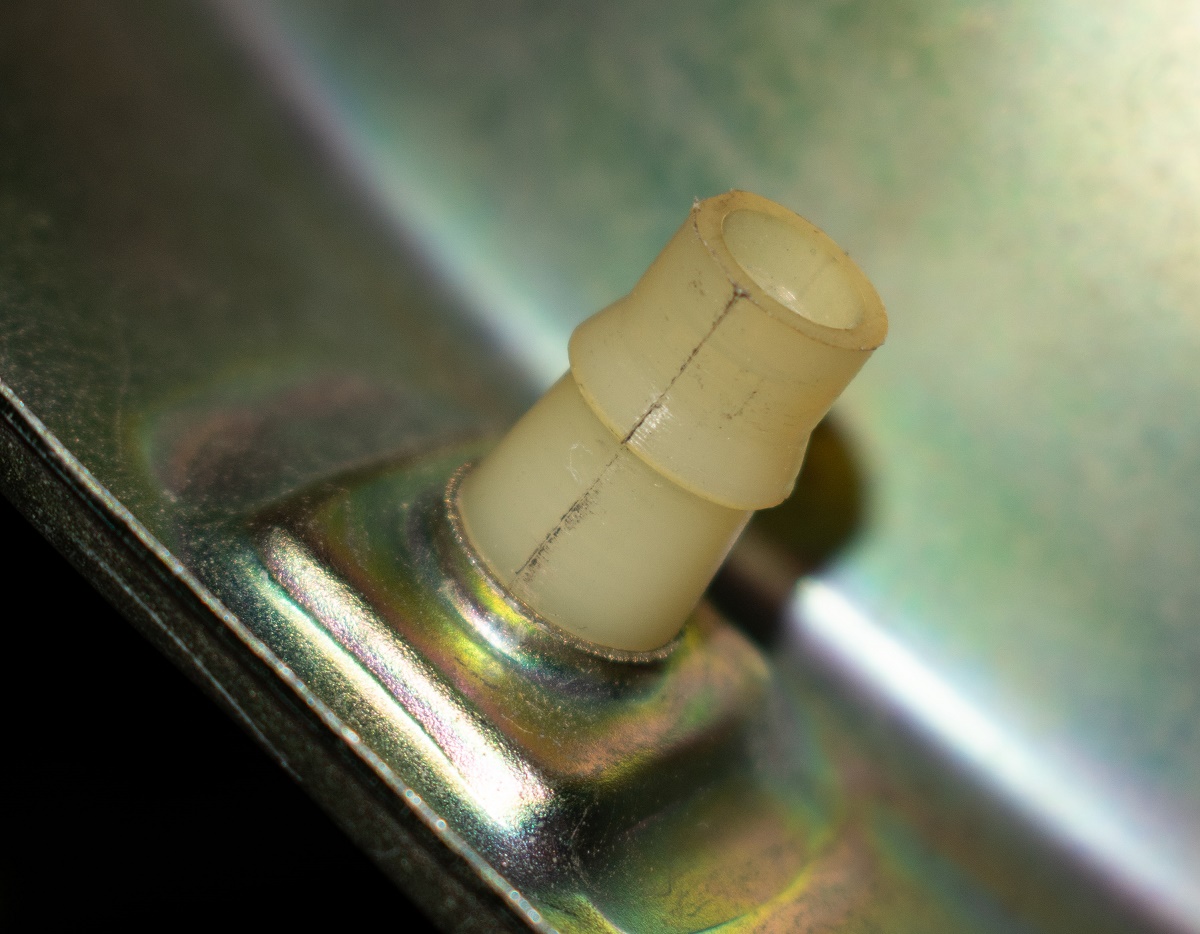

初期のライトユニットは光軸を調整する樹脂部の設計が良くないようで、劣化してくると調整ネジと受け部が一緒に回ってしまい光軸調整が出来なくなるようです。

空転する樹脂の様子

そのためこのユニットにも、その樹脂部を接着剤で固めて空転しない対策を過去に行っています。でも接着剤の補修は見た目が悪いので(あまり見えない場所ですが)今思うとやらなければ良かったと思う補修方法でした。

この年代の標準装着ライトはライトバルブの交換すら出来ないシールドビームでガラス面が丸くなっているタイプです。現在では小糸製ハロゲンの平面レンズが入手できますが、球面ガラスの入手は難しくなってしまいました。

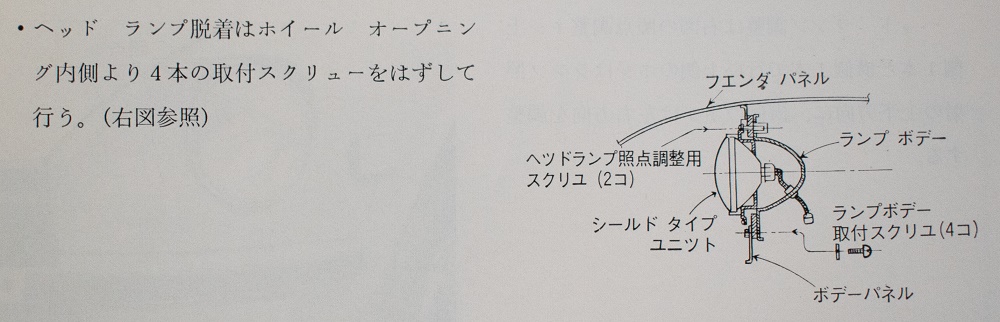

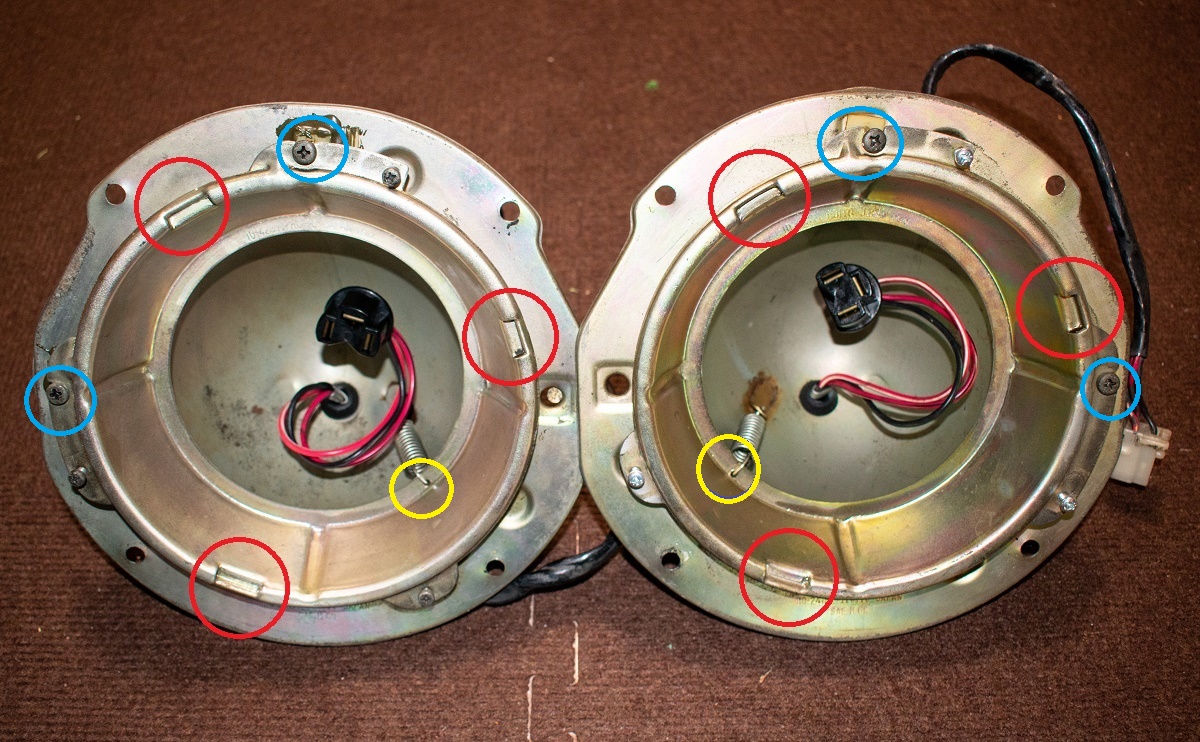

ライト部を外したライトユニット部。

金属製のライト受け部には、左右3か所の赤丸部分に、ライトを受けるための凹みがあります。ライト受け部は左右で同じような作りに見えますが、スプリングの取り付け穴の位置(黄色〇)は左右で違うし、調整用ネジの位置(青〇)も左右で違うためこのパーツは左右別部品となっています。

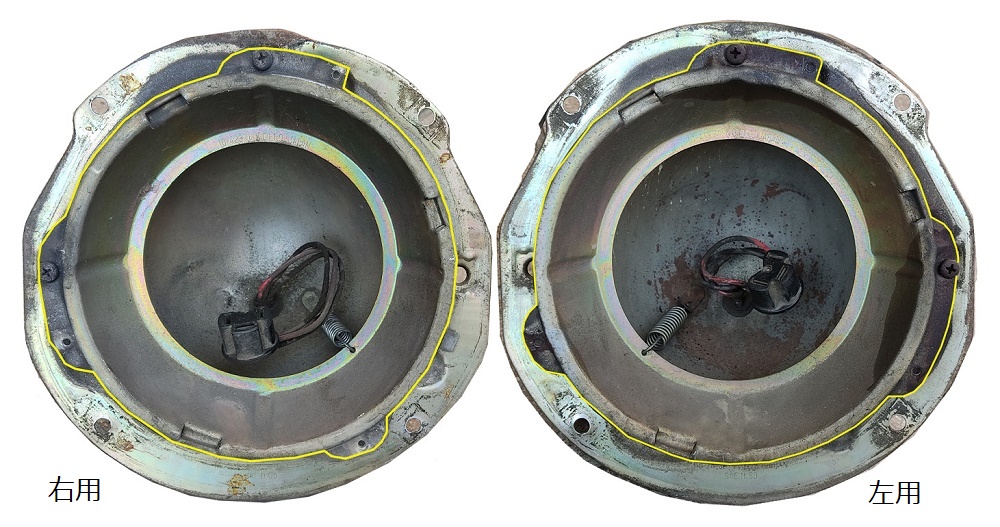

ライトボディ(この写真の奥に付くおかま部分)とライト角度調整用の皿(中で可動する皿部分)はこの形で組み合わせないといけません。

ライトボディを複数個持っていて、バラバラに保管していた場合等は、特に注意して組み合わせないとライトの角度がずれてしまいます。

確認方法。それぞれ左右(二か所の光軸調整ネジ位置に注意)はありますが、上下の確認はここで見ておけば大丈夫です。

ライトボディ・お釜の部分は刻印が下になります。

調整用のお皿はこの刻印が上になっていれば大丈夫です。

シールドビーム裏側の凸部。これが三つ付いていて、この部分を受け部の凹み部分に合わせることにより、ライトは必ず正しい位置に固定されるようになっています。これにより上下左右の付け間違い等は無くなります。

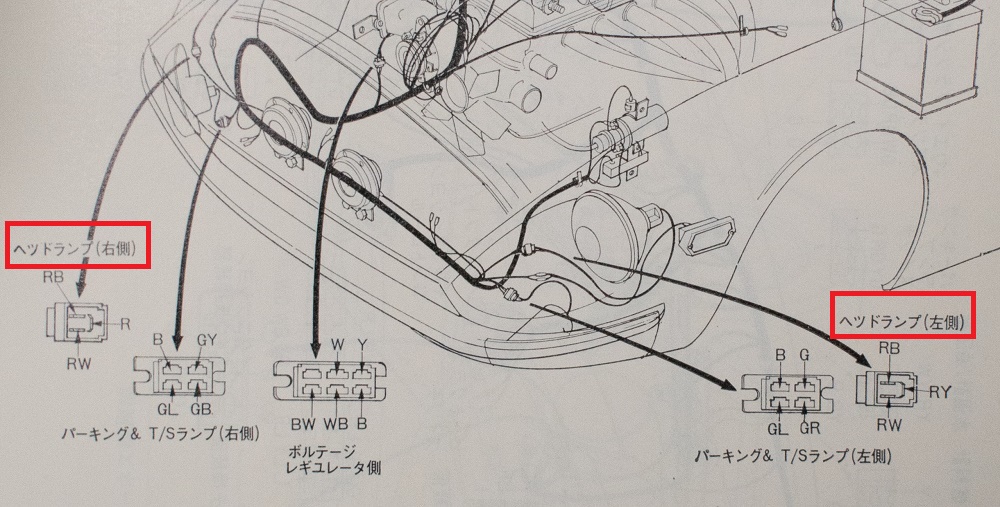

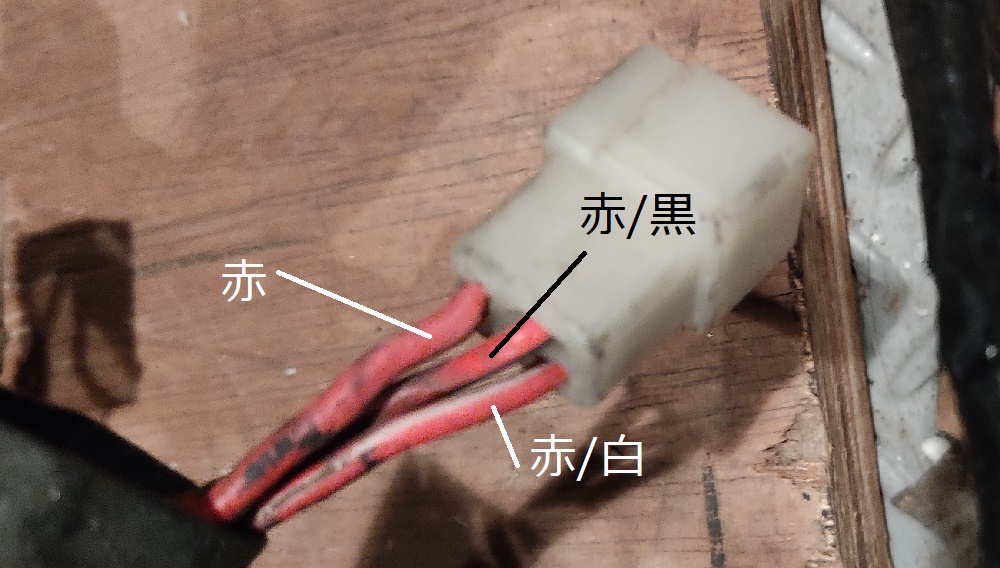

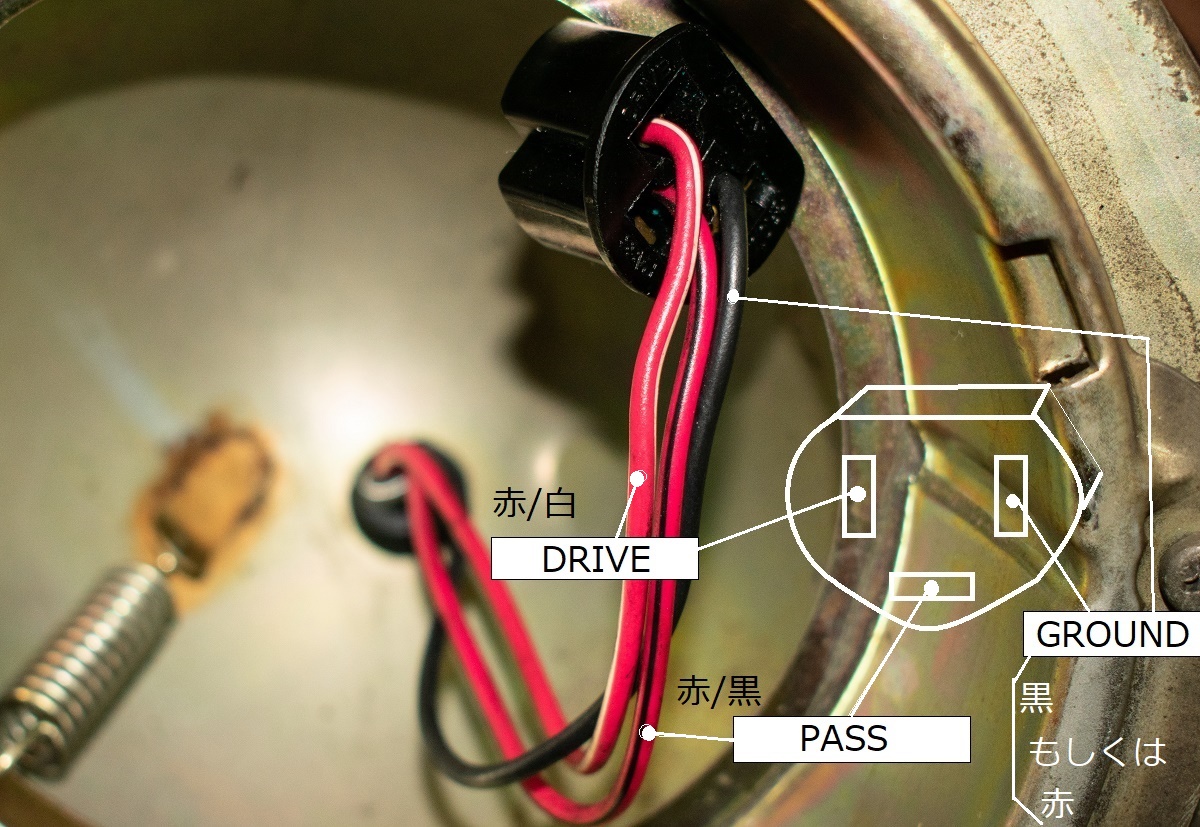

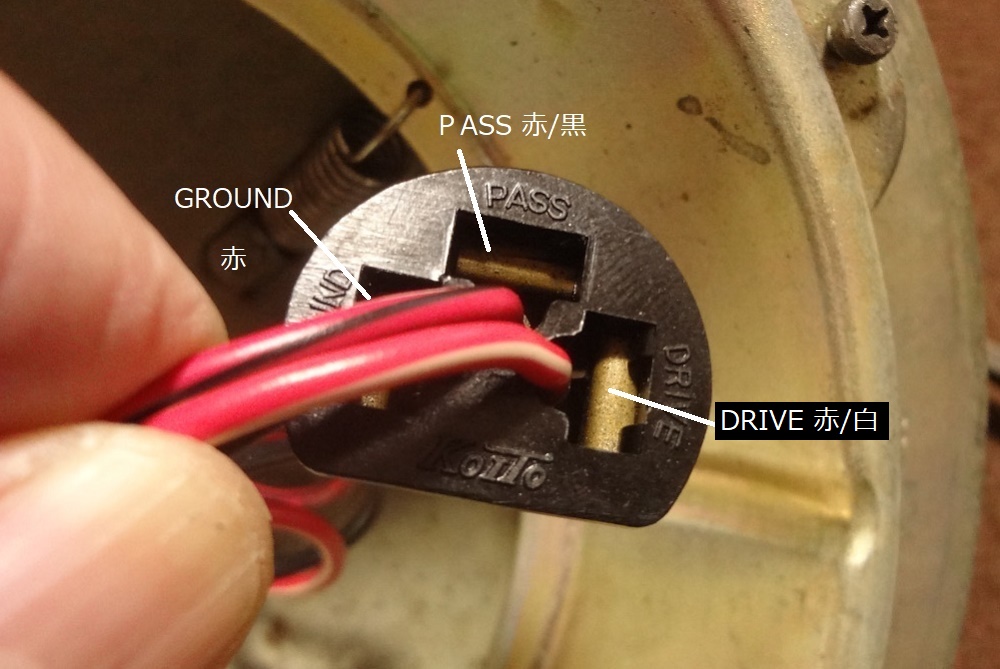

ライトに入るカプラーの配線色と位置。初期のコードはGROUNDに黒線が使われています。この後のタイプはカプラーは変わらないものの黒線が赤線、または赤/黄線になります。

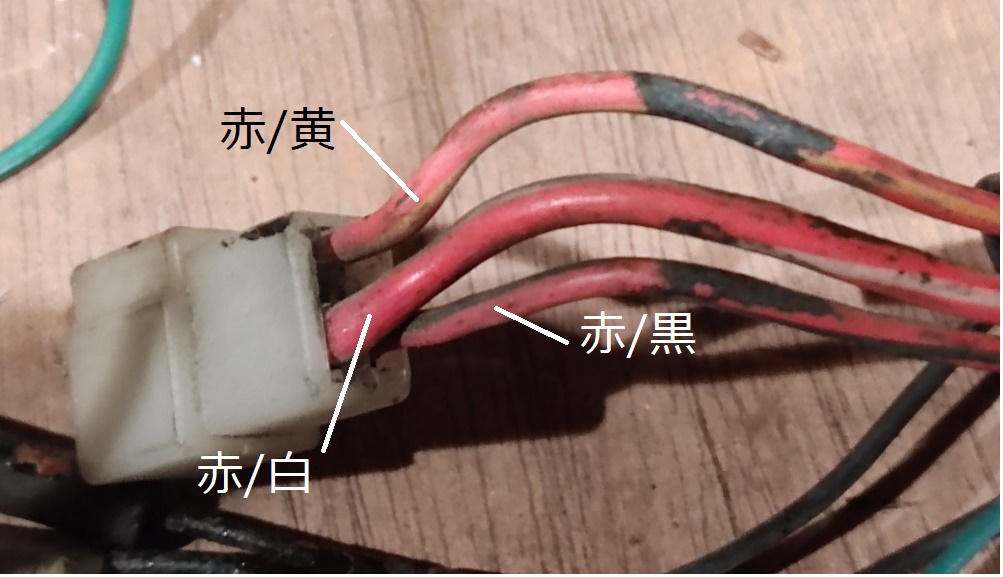

こちらは後の年代のカプラーとコード。GROUNDに赤コードが入っています。

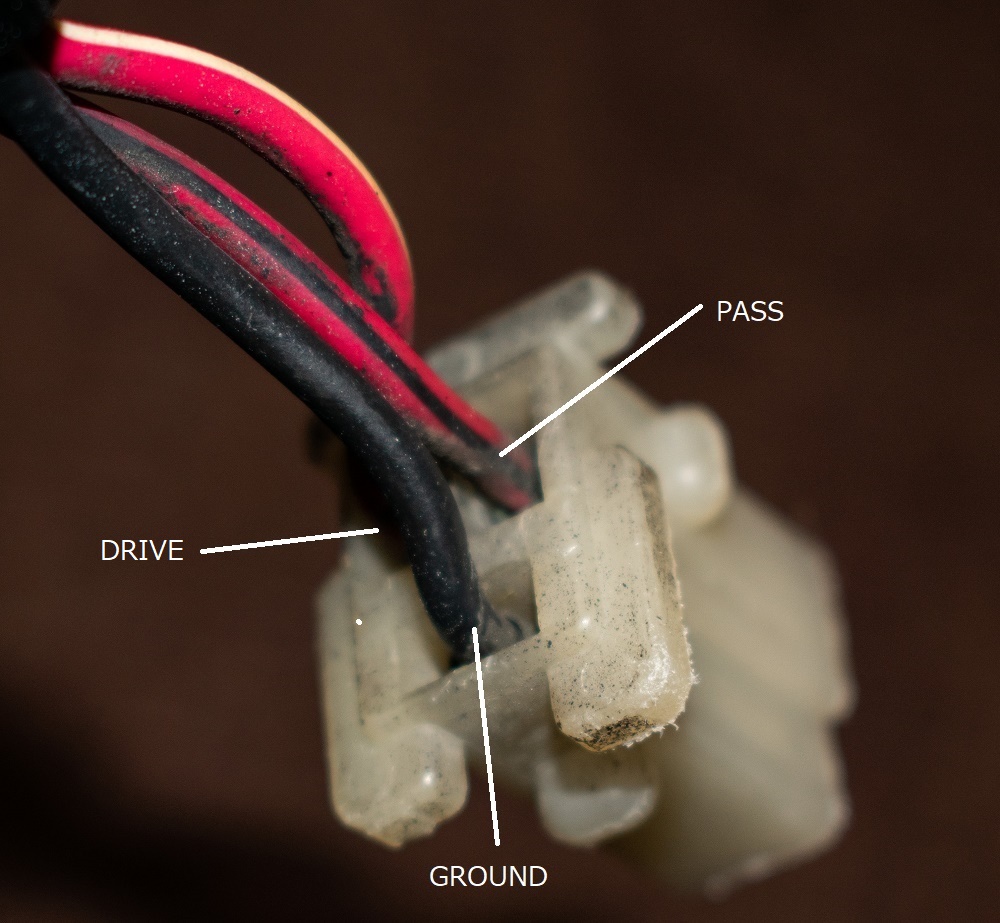

本体側ハーネスに入るカプラーの配線色と位置。黒コードが使われる初期タイプ。

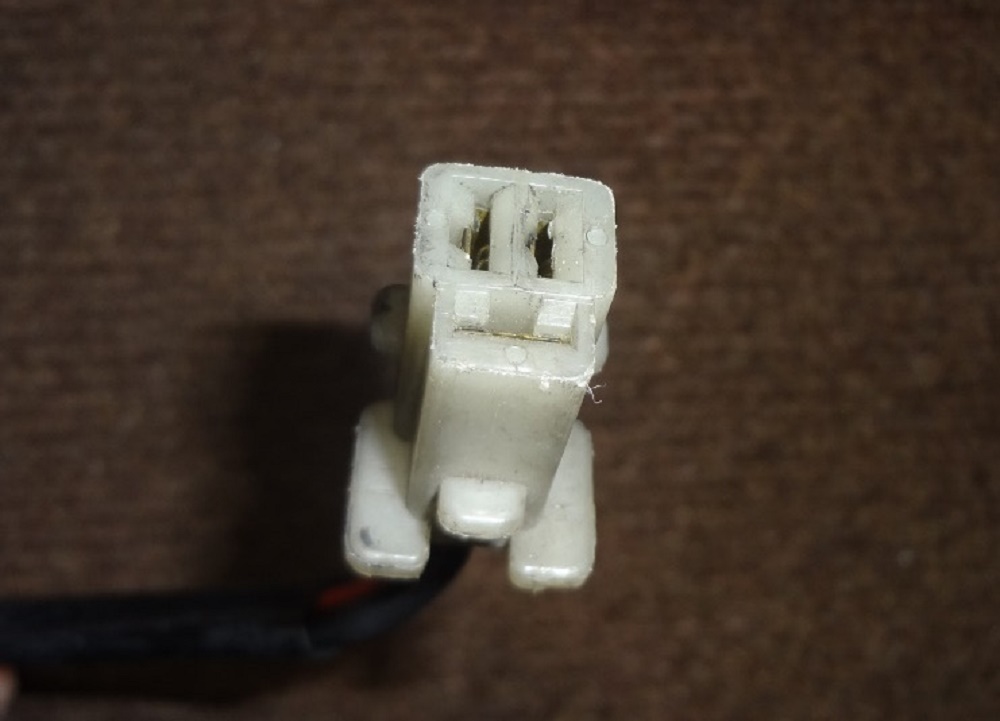

カプラーの差し込み側から見た様子。3極カプラーのつば付きがここには使われています。似たような形をしたものは今でも入手できると思います。

ケース内部のハーネスの長さは約17cm。

金属ケースを出てからの長さは約60cm。(カプラー部分を除いて)

ライト本体を固定するリングです。

リングを固定するネジを入れる部分ですが、初期のリングの穴はダルマ型になっています。現在日産から入手できるものは丸い穴が開いているだけのものですが、改良されただけありこのダルマ型より使いやすいかもしれません。

丸い穴の現在のパーツ。リングが錆びてしまった車も多いので補修パーツが入手できるのは有難い事です。

<26023-89910>