新しいマスターバックをセットするので、古いマスターバックはシリンダーを付けたまま取外してしまいます。

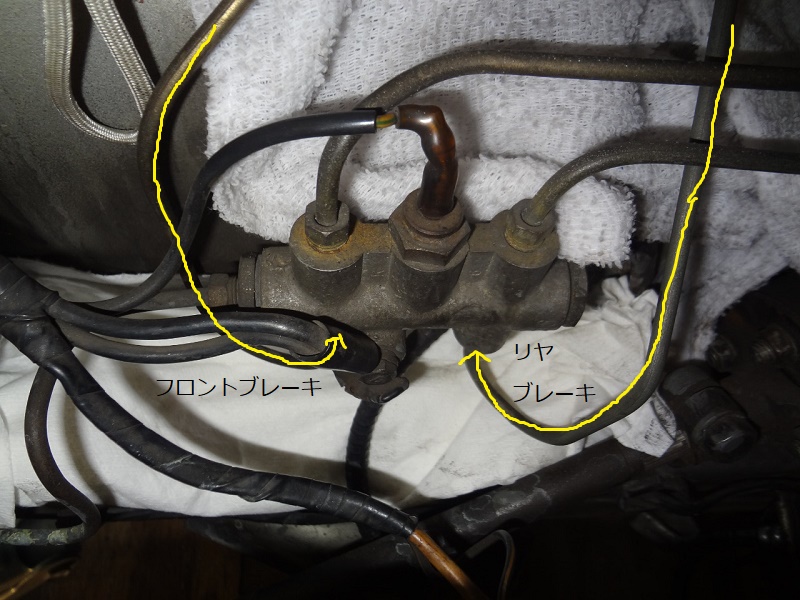

今回はブレーキの配管も作り直しのため外すので、外した部分からもフルードが垂れてしまいます。フルードからボディーを保護するため、垂れそうなところにはタオルを敷いて作業を進めます。

またタンクの中にあったフルードはなるべく漏れないよう、シリンジで可能な限り吸い取ってしまいます。

このあたりの配管も外すためナットを緩めておきますが、配管は今後また純正仕様に戻す事もあるかもしれないので、ブレーキナット用レンチで緩め、舐めないようにして外し保管しておきます。

配管はインジケータ―スイッチに繋がっていますので、マスターシリンダーから出ている(黄色)二本分を外します。

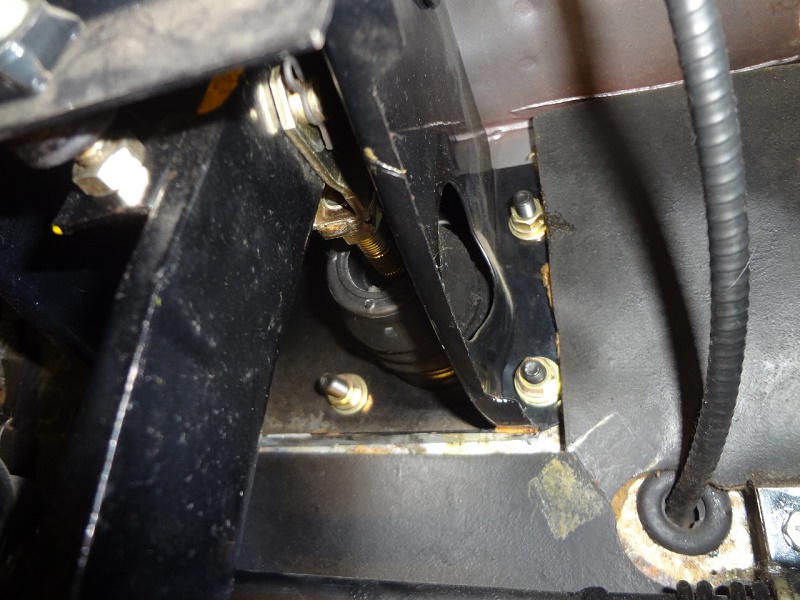

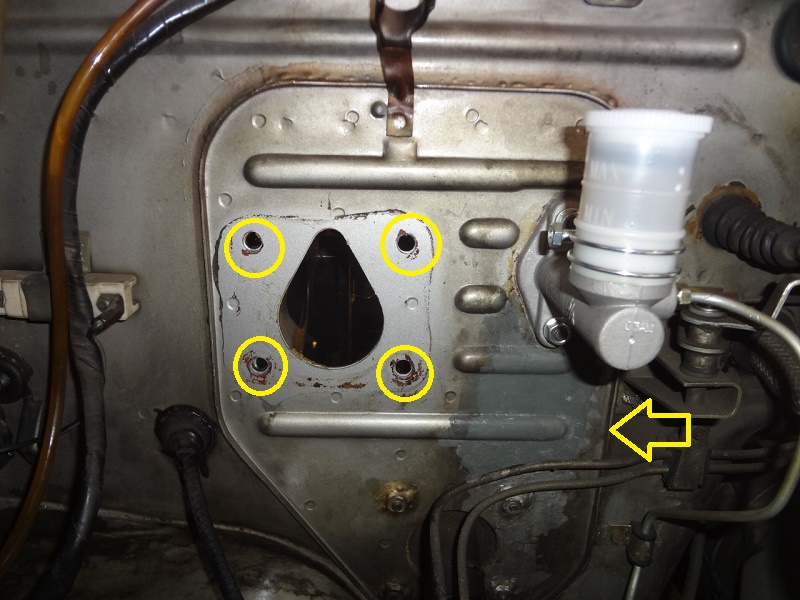

運転席に潜り、マスターバックのナット4か所を12mmのソケットで外します。ここは狭いのでちょっときつい作業です。

12mmロングのソケットとユニバ―サルジョイントが無いと作業は難しいと思います。

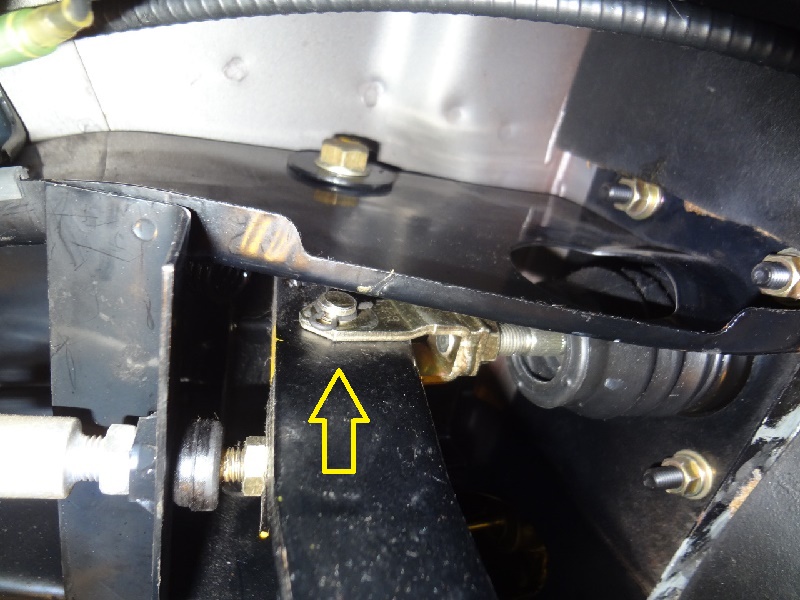

ペダルに繋がるクレビスピンを外しておきます。これでマスターバックを外せるようになると思います。

逆に新しいマスターバックを入れる際は、ここの板(ブレーキペダルのアーム部分)にクレビスが挟まるように入れていかないといけません。

外れました。現状まだ使えるものを外していますので、取り敢えずきれいにして保管しておきます。

クレビスは状態が良かったので、これをこのまま新しいものに移植して使う事にしました。

代替品のクレビスを探し回ったのですが、結局のところ純正品再使用となりました。

ピンも減っていません。これもこのまま再使用します。

マスターバックの取付穴。

ボディに余計な穴は開けたくないので、この四つの穴に合うマスターバックにしたかったのです。

ちょっとそれてしまいますが、この写真を見て気付いたのですが、クラッチマスターの下に塗った跡があるようです。この感じですとクラッチマスターが壊れフルードが漏れてしまったという事のように見えます。

拡大して見ていきますと、フルードが漏れたことにより塗装が剥がれ、塗りなおしている痕がよくわかります。

ブレーキフルードはやはり塗装面に悪さをするようですから、今後はこのような事が起きないようブレーキマスターやクラッチマスターを良く見ておくことにします。

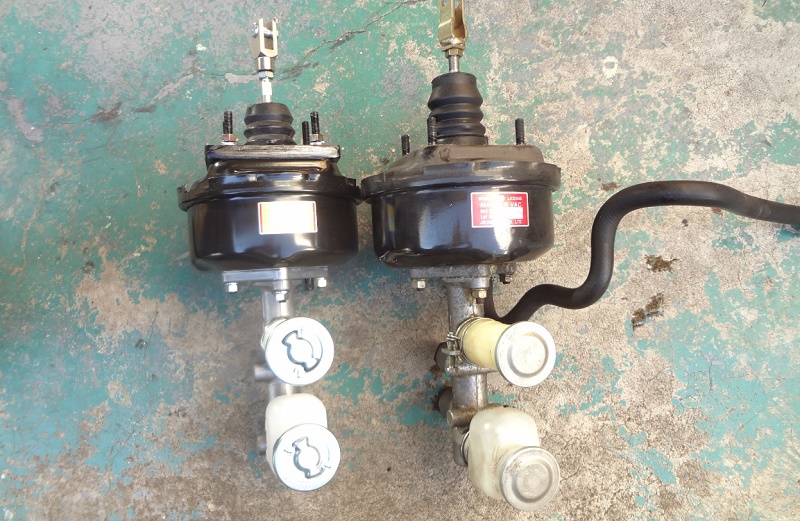

どちらも同じ6インチ・自動車機器製マスターバック。フェアレディZ用とスカイライン用の違いだけです。

写真では右の方(Z純正)が大きいように見えますが、マスターバック本体の大きさは全く同じです。

古いものを取り外したら、クレビスの位置が大体同じ位置になるよう、新しい方も長さを合わせておくと良いでしょう。

新しいマスターバックを装着。4本の取り付けボルトが、ボディの四つの穴にピッタリと入ってくれました。

実はスペーサーのボルトが、少し傾いて付いてしまっていたような気がして心配していたのですが、すんなり入ってくれて安心しました。

室内側。

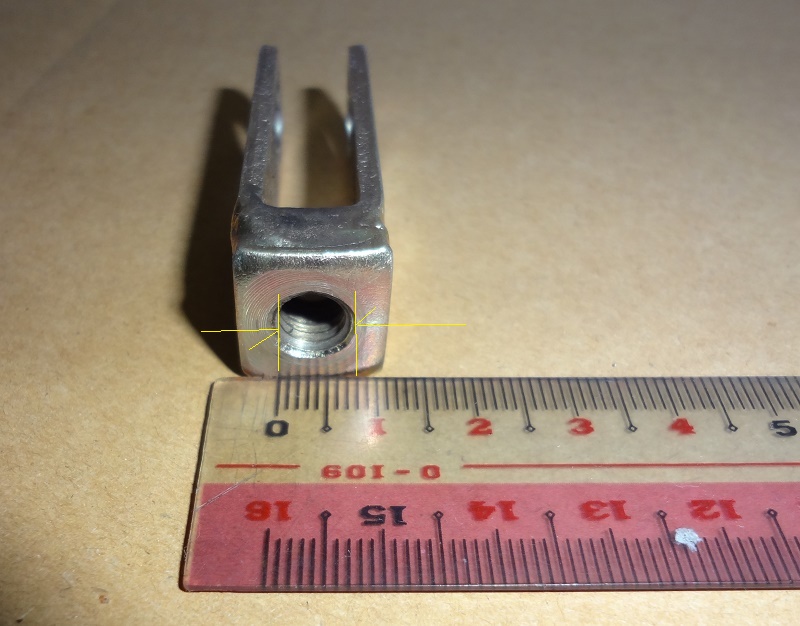

これはZの純正マスターバックの写真ですが、スカイラインのマスターバックを装着して初めてボルトの長さの問題に気付きます。スカイライン用は、黄色で書き込んだ位置までロッドが長く出ていて、短いソケットではナットを締められません。狭くナットの位置も奥まっているのでソケットでないと締めることが出来ないのです。

Z用と比較し、長くなっているボルトは写真の位置程度でカットしておくべきでした。

装着してから気付いたので、今回はボルトをそのままにして、結局M12用ロングの64mm位のソケットを購入して締め付けました。長いソケットを持っていれば、このような事をしなくても何の問題も無い事です。

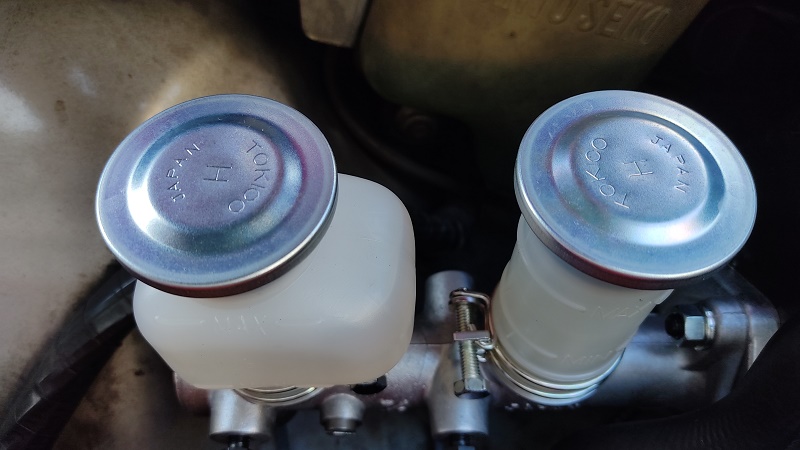

シリンダー装着後、キャップをTOKICOタイプに交換しています。

わざわざ緩み易いと問題のあるキャップにする必用は無いと思われますが、初期型に長く乗ってきた人間にはしっくりくるキャップなのです。今回はネットで新品を入手し装着していますので、しっかりとはまっています。驚く事にこの初期トキコキャップは、未だに単品で日産から入手できるようです。

スペーサーは思っていたほど目立ちません。

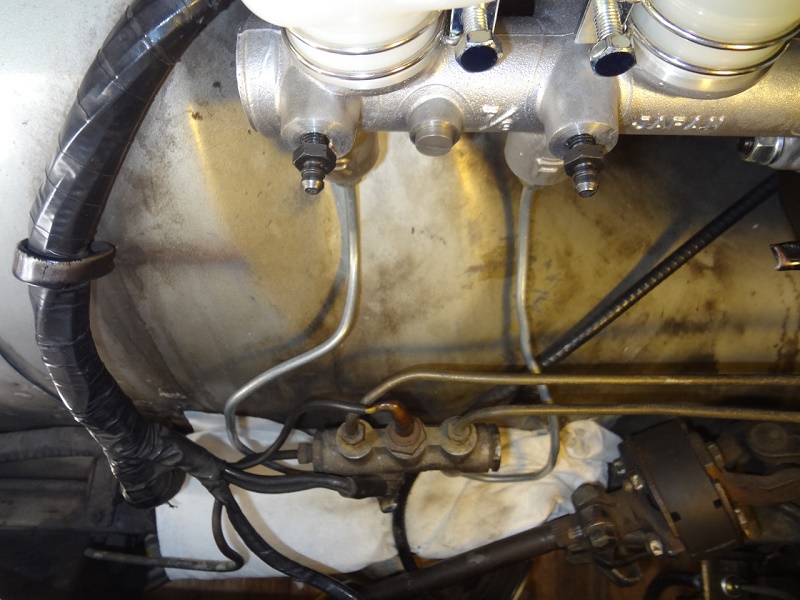

この配管は手曲げで自作しなければいけません。

最初に針金を使い大雑把にラインを作り、長さを測りパイプを切り出し、針金に合わせてパイプを曲げ、フレア加工をして仕上げています。

ナブコとトキコ(初期)では配管の入る位置が違いますし、スペーサーを入れた関係で12mm程全体的に前進しています。どうしても配管の作り直しが必要でした。

バキュームパイプを付けて仕上がったマスターバック。この後、四輪のエア抜きを行い、ブレーキが復活しました。試運転を行ったところ、新しい為にそう感じるのかもしれませんが、このナブコシリンダーのブレーキフィーリングはしなやかで感じが良く、ペダルタッチが私の好みです。

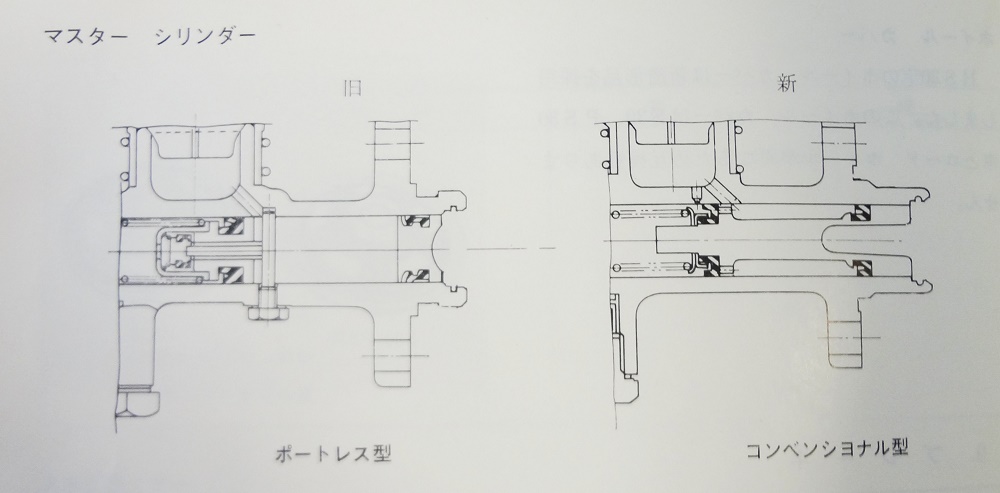

昭和46年10月のサービス周報を見ると、ブレーキマスターシリンダーをポートレス型からコンベンショナル型に変えた、とあります。今回はその「コンベンショナル型」にした訳ですが、それによりブレーキのフィーリングも変わってくるものなのでしょうか。

仕組みはこの解説図を見てもわからないのですが、マスターシリンダーの「型」がこの二つでは違うという事が記載されています。この仕組みの差でフィーリングが違うように感じるという事なのか?よくわかりません。

トキコ風ナブコ。

前の車でも同じようにナブコシリンダーに変えた時があったのですが、今回と同じように感じました(初期トキコはちょっと固い感じ)。

「コンベンショナル型」にしましたが、見た目じゃわかりません。

S30Zの中では最小の6インチマスターバックですが、新しいだけにブレーキのアシストも強力です。普段乗りで使うには全く問題がありません。

トキコに似せたナブコシリンダー↑ と 純正トキコ↓ の比較

外観はこのように比べてみてもあまり違和感無く仕上がったと思いますし、機能的にも日産の純正品ですから問題は無いと思います。

何より今でも日産部品から入手できるパーツで組んでいるので、製造も比較的新しいものだと思われるので、今後しばらくの間は安心して使える事と思います。

今回はブレーキなので純正品を使い、オリジナル風に仕上げてみました。もし拘りが無ければ、ネットでもよく見かける6インチマスターバックセット(マスターシリンダー付き)を購入すれば配管以外はポン付けできますし、逆に今回以上に拘るのであれば、初期の6インチマスターバック(軸が8センチのもの)のO/H品を使い、更に初期のトキコシリンダーを探して付ければ、真のオリジナルスタイルに仕上がります。今はオーバーホールをしてくれる業者さんがあるようです。

初期に拘りぬくという際はクレビスもこの形の8ミリ軸用となりますね。

普段見えないところに拘る必要があるかどうかわかりませんが、初期のオリジナルスタイルにするには大変な労力が必用でしょう。

最後に・・

今回外したシリンダーの分解です。内部を確認したら状態も良かったので、消耗品を交換すればまだまだ使えそうです。

問題のキャップはちょっと緩くなっているようです。一式清掃を行い保管しておきます。<2021年1月>