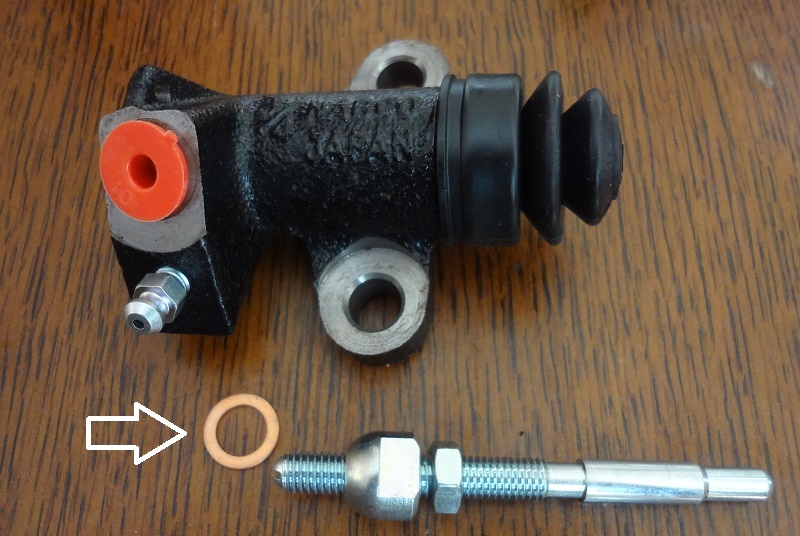

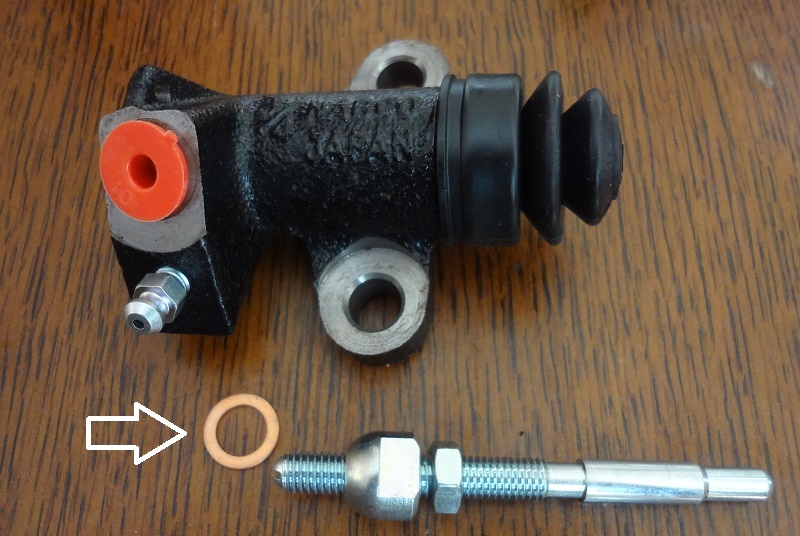

日産純正、ナブコ製のオペレーティングシリンダーです。新車が販売されていた当時ではトキコ製のものもあった様ですが、今供給があるものはナブコだけになっています。

このシリンダーは同じS30用でも自動調整式と手動調整式があるのですが、私の車には手動調整を選ばないといけません。

TOKICO 5/8シリンダー。5/8の刻印の位置が面白い。

S30用のオペレーティングシリンダーには手動調整・自動調整の違いの他に、シリンダー容量(外径変わらず内径が違う)にも違いがあります。

432用として設定されているのはこの5/8インチタイプで、シリンダーの内径が15.875mmのものです。

他にもS30型に使われるものとして、3/4インチ(1.905mm)と11/16インチ(17.463mm)があり、S30用だけでも3種類あることになります。

パッケージのラベル

ラベルには最近の「日産グループ」の文字がプリントされていますので、おそらく現在もこの番号で入手出来ると思います。

購入の際は銅のワッシャーは別売りですので忘れずに入手しておかないといけません。

今回は内径10mm、外径16mmの市販品を入手しています。

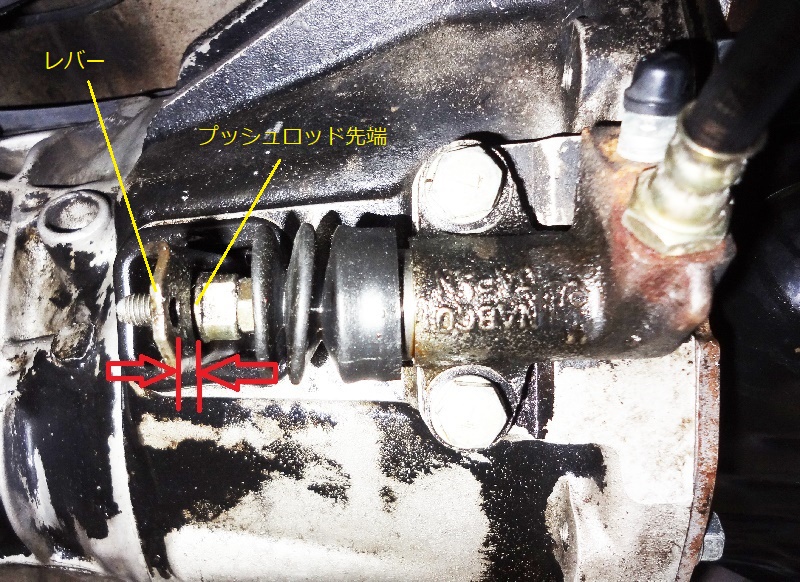

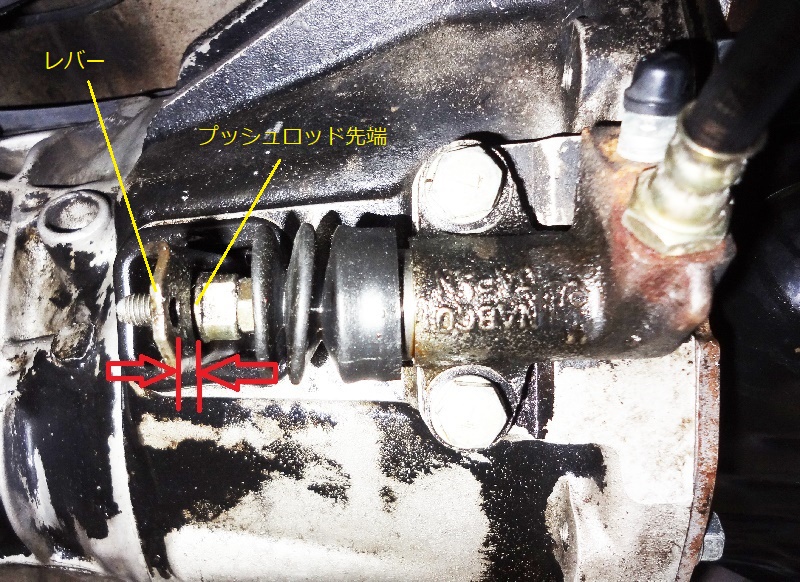

シリンダーはミッションの右側に付いているので、車体右側から潜って作業を行います。手動調整式のシリンダーですので、このように表側にはリターンスプリングが付いており、シリンダー本体はその陰に隠れるように付いています。

ここからの写真は前の車の時のものですが、今の車と全く同じ機構ですので手順などは変わりません。

手動調整タイプのシリンダーは、リターンスプリングを外してからプッシュロッド先端部分を回し、レバーとロッド先端のすき間(遊び)を手動で調整をします。

この遊びですが整備要領書での数値は、3.2から3.6ミリとなっています。

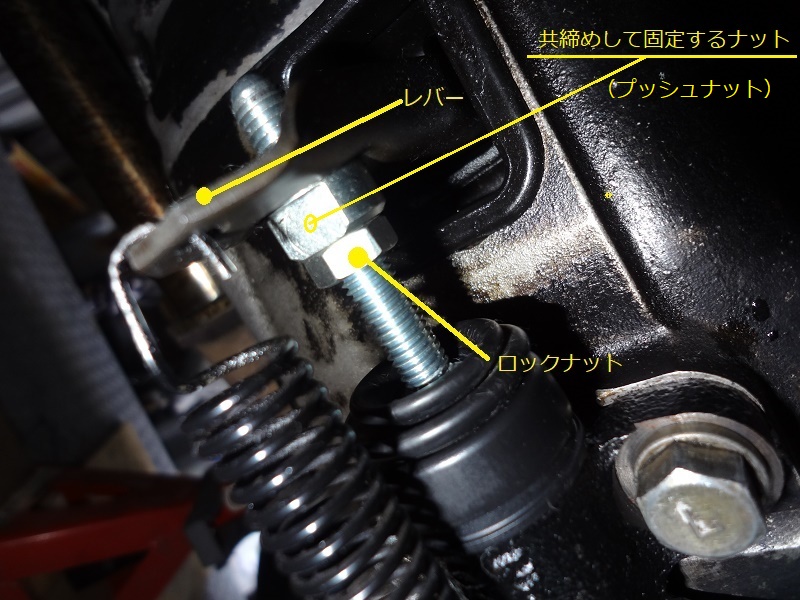

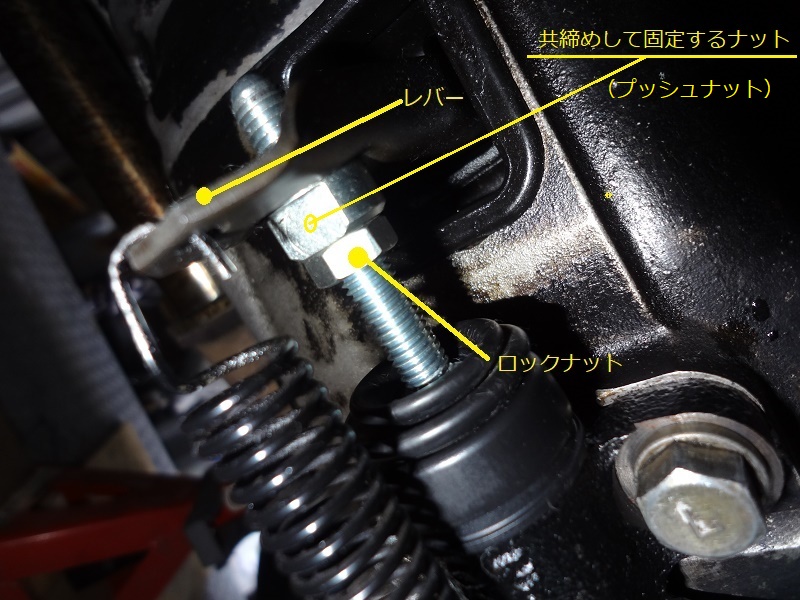

ロッドの先端には切り込みがありますので、この部分にドライバーを入れ軸が回らないよう固定し裏側にあるナットでレバーの押し込み具合を調整します。

遊びの調整を終えたらロックナットで固定し、リターンスプリングを付けて終了ですが、おそらく好みのクラッチ繋がりになるまで1回では決まらないと思います。遊びの間隔を微妙に調節して、好みのクラッチの繋がりになるまで調整を何度か行なう事になるかもしれません。

前に調整した際の手順メモがあったので忘れぬようこちらにも転記しておきます。

①「共締めして固定するナット(プッシュナット)」と「ロックナット」を緩めて車体に付ける。

②クラッチのレバーを軽く押した状態にナットを回し合わせる。(遊びを0にする)

③そこから何ミリ遊びを作るか。お好みでプッシュナットを戻す。(整備要領書の数値は3.2~3.6mm)

④あとは二つのナットを共締めして固定する。

この手順で良いのではないかとメモしてありました。

因みに前の車では純正設定サイズの5/8と3/4の違いも試しています。

写真のように口径が全く違います。やはり口径が大きいとクラッチ操作が軽くなり、3/4のシリンダーを装着した運転は5/8と比べてとても快適でした。装着する前はクラッチのストロークが足りなくなるのではと心配でしたが、調整を行えばきっちりと切れてくれるのだと思います。

ただ今回は少々重くなるのを覚悟で、安心できる純正設定の5/8をチョイスするつもりです。

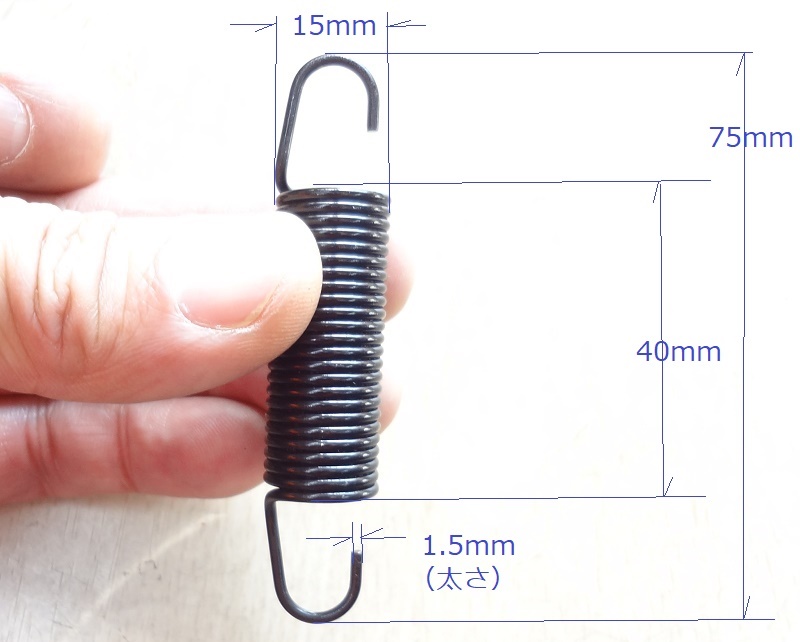

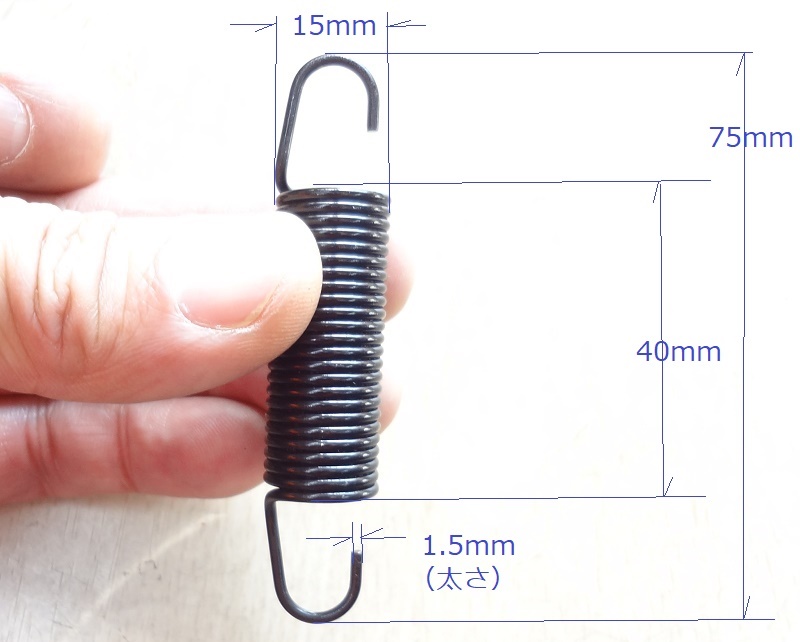

最後にリターンスプリングですが、このスプリングはボディの下側にむき出しで付いますから、年数が経過したものは錆びて傷んでしまっているものも多いと思います。これが破断するとクラッチ操作が効かなくなりますから定期的に交換しておく事が必要です。

残念ながら純正は数年前から製造廃止になっていて、今回はリプロ、もしくは他車流用品を探そうとサイズをメモして探してみたのですが、同じものは見つかりませんでした。<2020年12月>