前回クラッチマスターシリンダーも新しくしたので、フルードの入れ替えを行なわなくてはいけません。それならばオペレーティングシリンダーとゴムホースも一緒に交換しておいた方が良いかと思い、取り外す事にしました。

車体をジャッキアップして右側面から潜ってシリンダーを確認するとこのような感じです。状態はそんなに悪くは無いように見えますが交換します。

シリンダーは2本のボルトで固定されています。少々固く締められているので柄の長い工具で回すと楽です。

今回はリターンスプリングも交換します。

外したスプリング。これもまだ使えそうですが交換しておきましょう。

外したボルト。7マークが刻まれていいます。

7マーク、M8のピッチ1.25のボルト。長さは3.5センチ。これは新品を持ち合わせていなかったので再使用です。

シリンダーを外したところ。

クラッチレバーの古い油汚れを拭き取っておきます。

このクラッチレバーは手で動かしてみても結構動かせます。3~4センチ程度はカタカタと動かせるのではないでしょうか。

二つの穴の大きい方にオペレーティングシリンダーのロッドが入り、小さい方にはリターンスプリングを引っ掛けけます。

外したシリンダーを確認すると、きちんと純正サイズの5/8が装着されていました。

後で内部も見て確認しておきましょう。

これから装着するのも同じ5/8です。オペレーティングシリンダーは純正品が入手できるのでナブコ製の純正を使います。

こちらも装着する際は先端にグリスを塗っておきます。

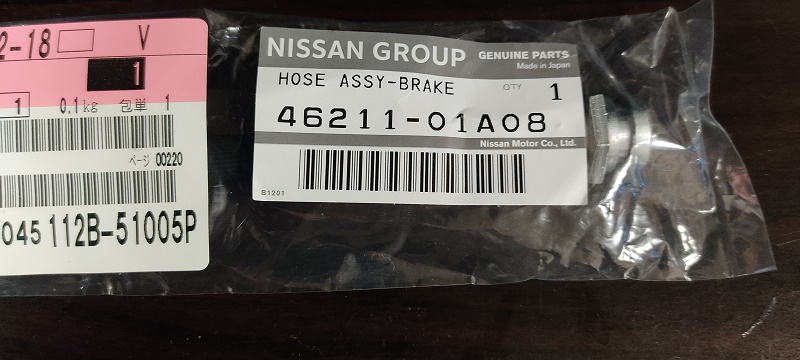

シリンダーに使うゴムホースの番号は変更になっていて、今はこの番号で良いようです。

「ブレーキホース」とラベルには記入されていますが、形状もオぺレーティングシリンダーに合うねじ込み式ですし、長さも23cmで同じです。

シリンダーをセットした後、スプリングを着ける前にクラッチレバーとの「遊び」を調整しておきます。

この車は3.2~3.6ミリが標準調整値ですのでロッドの固定ナットを回し調整します。

この調整も前の車で何度が行っていますので、要領は覚えていました。コンマ2~6mmなんて細かな数値はわからないので、ミリ単位で間隔が3~4mmになるようナットを固定し、その後エンジンを掛けて実際にクラッチの繋がりを確かめました。

実際に走って確かめてみたらミートポイントはピッタリ合っていて、調整の必要はありませんでした。たまにはうまくいくものです。

外したシリンダーを分解。

プッシュロッドにはこのように腐食が見えますが使えないレベルではありません。

ピストンもまだ使えそうでした。

消耗部品は引っ張りすぎるのも駄目ですし、あまりに早めの交換というのも勿体ない気がします。どのタイミングで交換しておくか、見極めが難しいところです。

でも早めに交換しておいた方が無難でしょう。路上ストップは避けたいところです。

<2020年12月>