2022年の4月ごろに、私の中でのウインカーレバー修理のブームがありました。その時は左右切替スイッチが修理不能となり、仕方なく代替えスイッチを探して加工し解決しております。

そして装着してから現在まで、2年以上問題なく作動してくれました。

ある程度の期間、問題なく作動することも試せましたから、純正スイッチが消耗してしまった場合の、やむを得ない修理方法の一つとして使えそうです。

その代替スイッチへの交換はあくまでも他に方法がない場合であって、可能であれば純正パーツの流用交換が望ましい事です。

そういう意味では、以前調べて可能だった「左ハンドル用のスイッチを右ハンドルに流用」の方がよいでしょう。これであれば右ハンドル用オリジナル形状のレバーが仕上がります。

但し、問題としては状態の良い左ハンドルレバーが入手できるかが挙げられます。

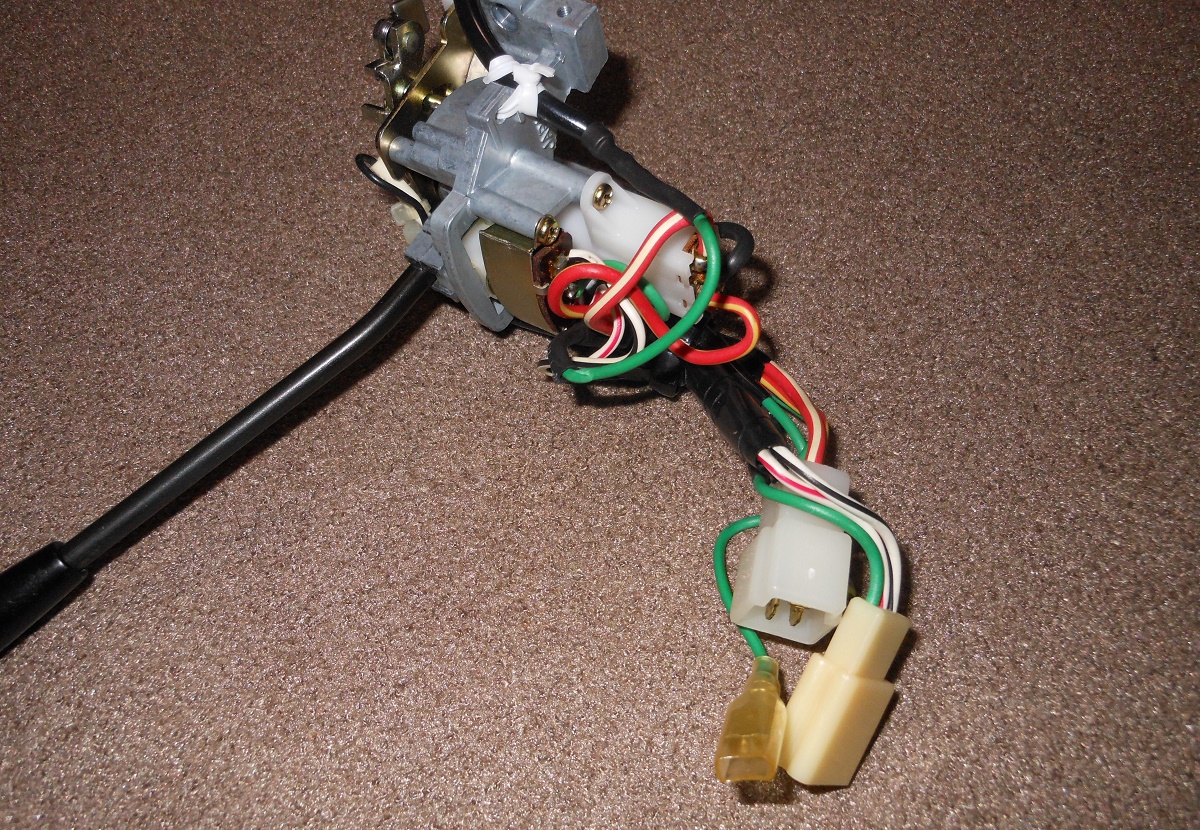

流用で仕上げた初期型右ハンドル用レバー。

ウインカーレバーの流用 で調べた通り、もし左ハンドル用が入手できるなら、部分的にうまく使う事により使用には問題のないレバーが出来上がります。

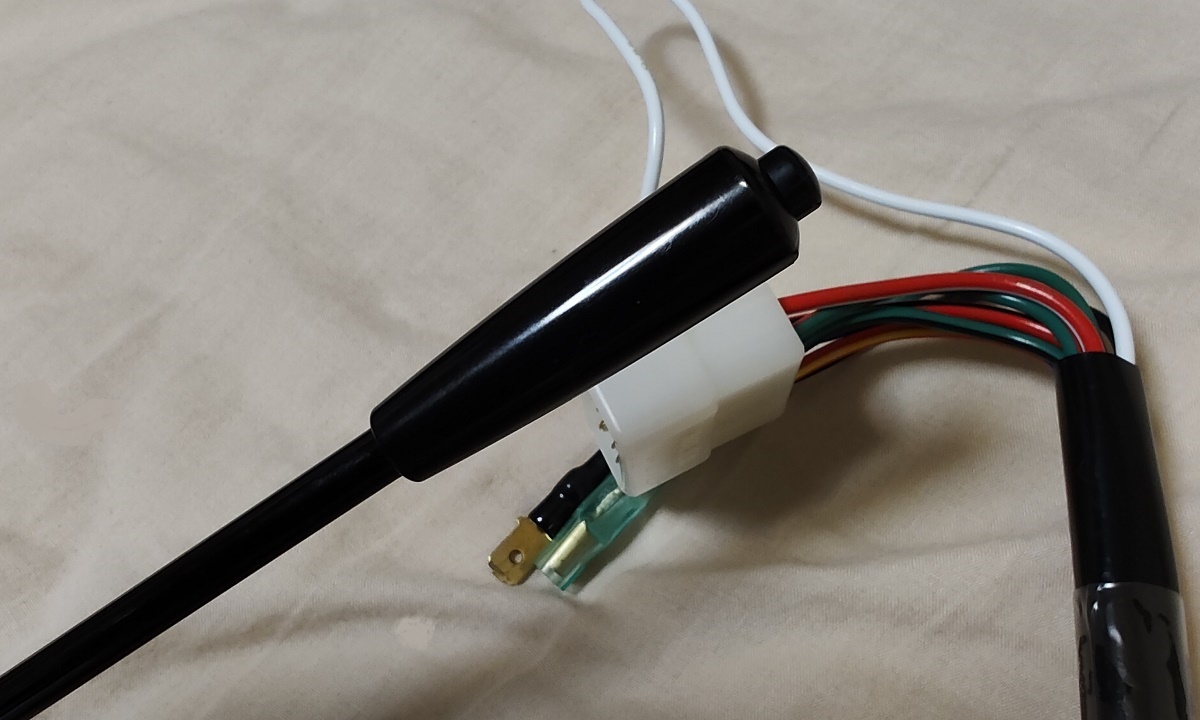

配線は部分的に切り継ぎをしていますので、見た目での「オリジナル度」はちょっと低いものの、機能的な部分では、ほぼオリジナルと言ってよいレバーだと思います。

しかもレバー本体はコラムカバーで隠れ、見えるのは操作レバーだけなので、見た目も操作感も問題は無いと思われます。

流用レバーを別角度から。

これは組み上げてから実際には使っていない事もあり、スイッチ類やコネクター部も新しくきれいです。

パーツの流用でレバーを組み上げたのは良いものの、その後、流用作業の際に使われなかったパーツが残りました。それをなんとか使えないかと思ってしまい、今回は不足するものを補って組み上げてみることにしました。

ウインカーレバーとして使えるようにするには、スイッチとレバーのプッシュ部を加工する必要があるものの、それをクリアすればもう一つ出来そうに思えたのです。

車一台のためにレバーばかりたくさん作っても仕方がないのですが、これは趣味ですから。

左ハンドル用のロッド。

これが使われず残っていたロッド。右用と比較し、長いし折れ角も違います。さらにパッシング用のコードを出す穴も無いので、右用に使うには若干の加工が必要です。

さらに左ハンドル用ですから先端のパッシング用のスイッチ部分もありません。ゴムの先端部はありましたが、写真では取り去っています。

ロッドの長さを右ハンドル用程度に切断し、折れ角を腕力で曲げて合わせ、そしてコード用の穴をドリルで開けて右用に作り変えていきます。

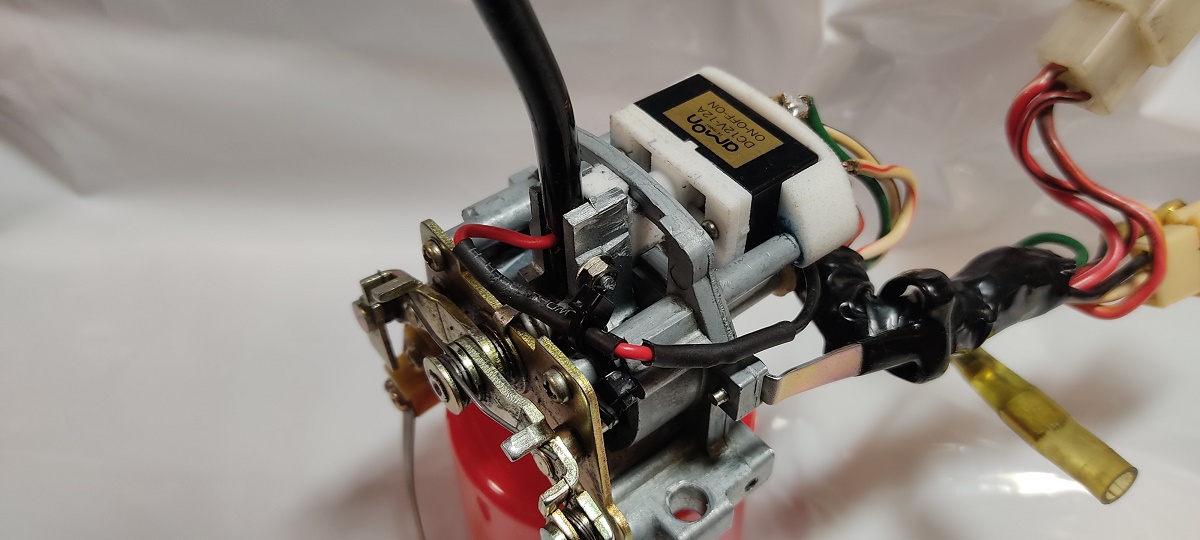

パッシングスイッチには12V用の汎用スイッチを使います。いつもお世話になる「エーモン」製です。

このままでは大きいので外径を削り、パッシングレバー部分に収まる程度まで小型化します。

削るのはちょっと面倒ですが、このスイッチですとプッシュのストロークが長いので、純正のプッシュスイッチと似た感触になります。

レバー先端部分は3Dプリンターで作り、なるべく純正レバーと似たような形・サイズにしてみました。

レバー部の形状や組み合わせ方等をいろいろ試し、プッシュスイッチもエーモン以外の小さな内蔵タイプスイッチを入手して試しています。プッシュボタンの操作感などを試してみたのですが、ストロークの点で「エーモン」製スイッチの方が良いようでしたので今回は小さいタイプは使いません。

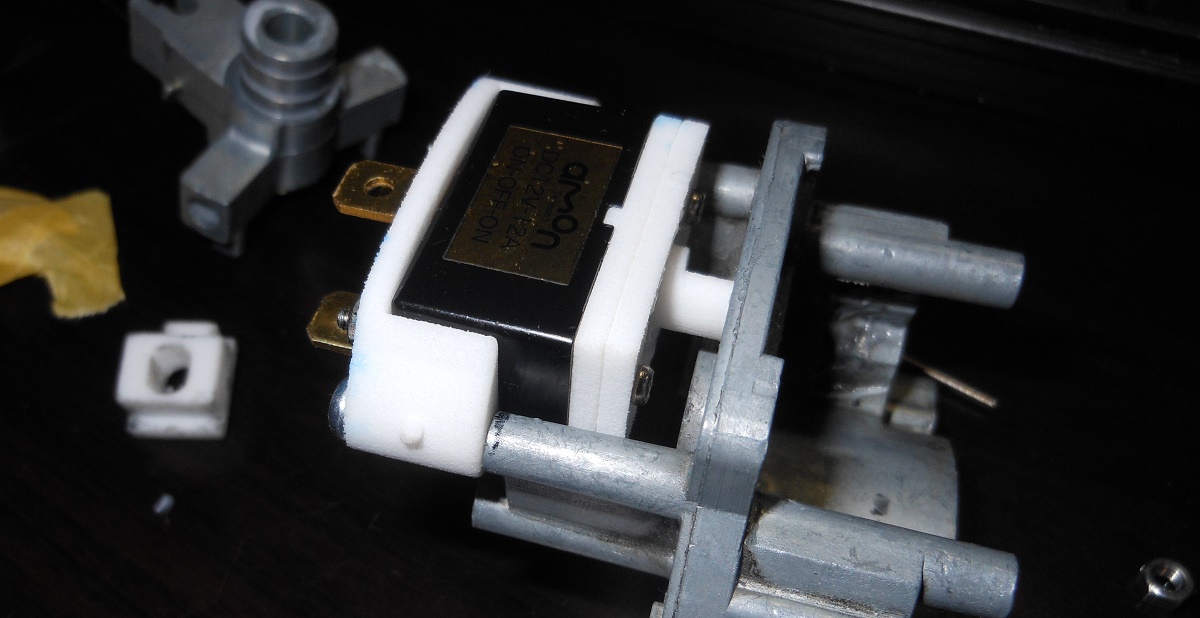

左右切替スイッチは、前回使った方式と同じく3Dプリント+エーモンの汎用品を組み合わせて使用しています。

これですと最初のストロークの調整さえしっかり行えば、割と長く使える事がわかったので今回もこちらを使っています。

この後の組み付けは前回同様なので省略し、装着後まで飛びます。

汎用プッシュスイッチをレバーに差し込み、完成したレバー本体を車両に取り付けてみたところ。

こちらが今回作ったプッシュスイッチ部となります。

サイズ的には純正よりちょっと大きくなってしまいましたが、3Dプリントのナイロン地を消すためペーパーで仕上げ、黒く塗り、なるべく見た目の違和感を無くすようにしてみました。

プッシュ部の感触はスイッチを埋め込んだだけあり、純正より押した感触は良いかもしれません。

実は今回、このプッシュスイッチのドナーとして、サニートラックの純正ウインカーレバーを入手して移植してみようかと思っていました。でもレバー部の為だけにアッセンブリ―で入手し、これ以外を使わず放置するのも何なのでこれは断念しました。結局いつものパターンですが、プッシュスイッチ部を3Dプリンターで作って、最後は手作業で仕上げるという事に落ち着きました。

でも使おうとしたサニトラレバーですが、驚くことに現在でもアッセンブリーで新品が入手できるようです。

今後、もしレバー部分をどうしても純正風に新品で修理しなければならなくなったら、最悪これを使えばきれいに修理できそうです。

装着して動かしてみての感想。

今回のウインカースイッチは長期使用済みのものであった事もあり、金属ボディ部分が傷んでしまっていたのでしょう。レバーを上下させる感触が前のものよりよくありません。

左ハンドル流用の準新品レバーは、レバーを上下すると「カチ・カチ?」「カク・カク」といった切り替わりの感触があるのですが、こちらは「グニュ・グニュ」上下する感じです。

グリスアップ等、いろいろ調整してみたのですが「グニュ」は改善されませんでした。何年も使ったレバーですし、新品と比較しての感触の違いは仕方ありません。

でもオートリターンなどの機能的な不具合は無いですし、パッシングスイッチは純正より好感触、なにより廃品から復活できたのですから今回はこれで良しとします。

すでにステアリング部にしっかりと装着していて、今から付け替えるのも面倒です。しかも使えないわけでは無いのですから、しばらくは耐久テストを兼ねてこちらを使ってみる事にします。

<2024年5月>

<後日追加>

廃品から復活させたレバーをしばらく使ってみるつもりでしたが、ホーンの接点部で試してみたい事が出てきてしまい、またレバーを付け替える事になってしまいました。

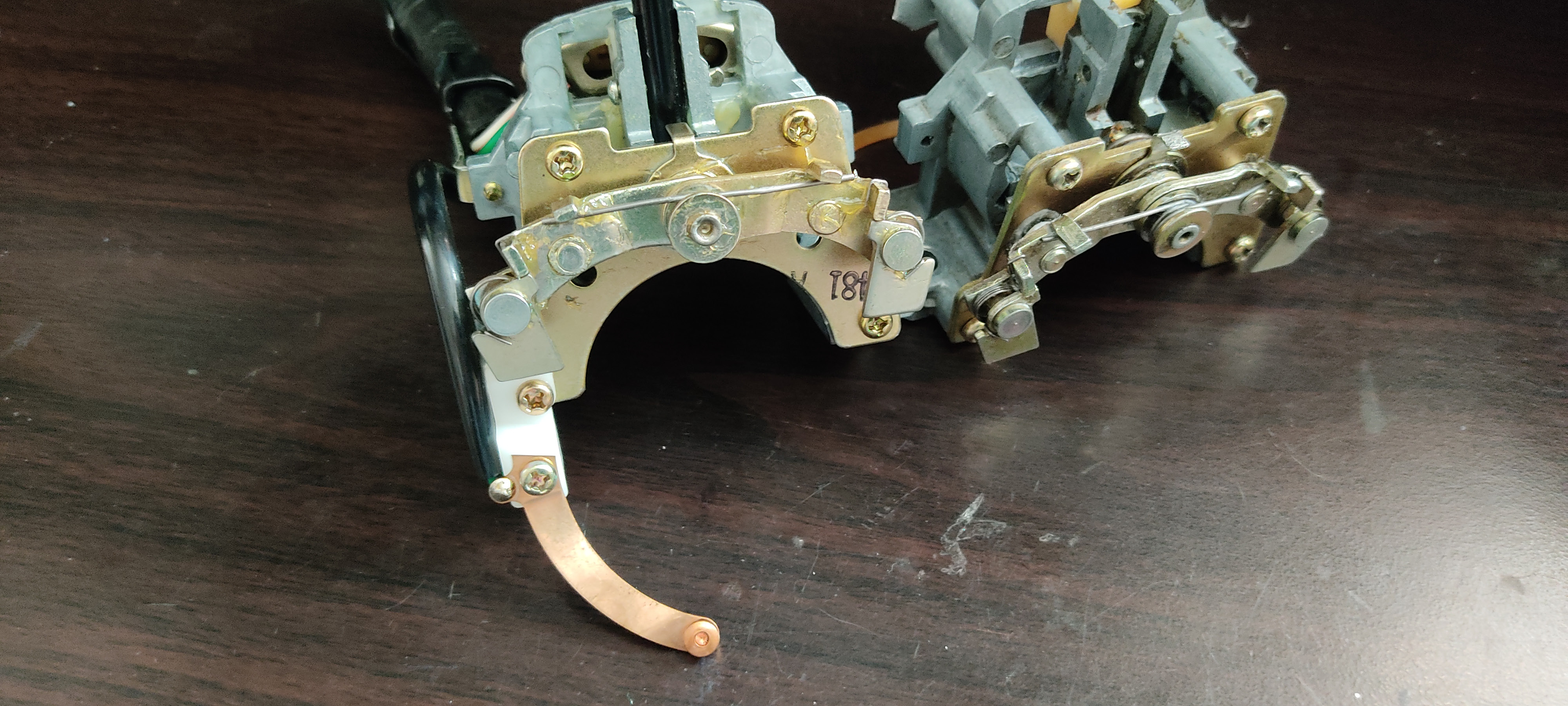

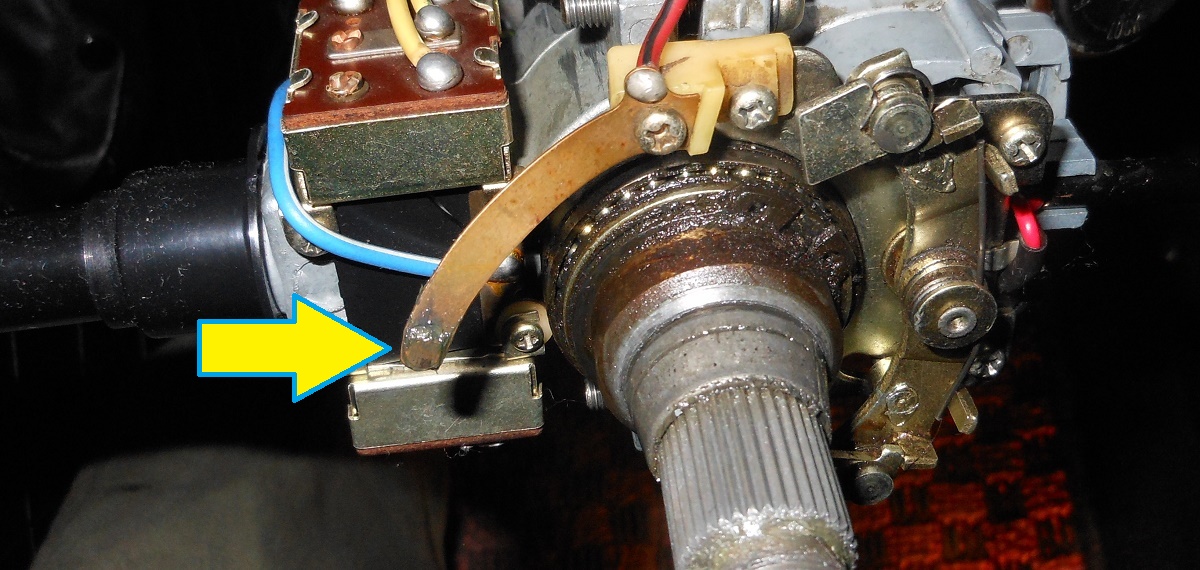

ホーン用の接点とは矢印の部分です。

この接点部は回転するステアリングと電気的に繋ぐため、ばね式の銅素材(リン青銅板というものだと思う)の金属板の先端に、少しずつ減る金属素材(素材わからず)を付けて密着させて電気を通しているので、長年使っていると先端の金属素材が減ってしまいます。

この写真はかなり減ってしまった、その接点部分です。

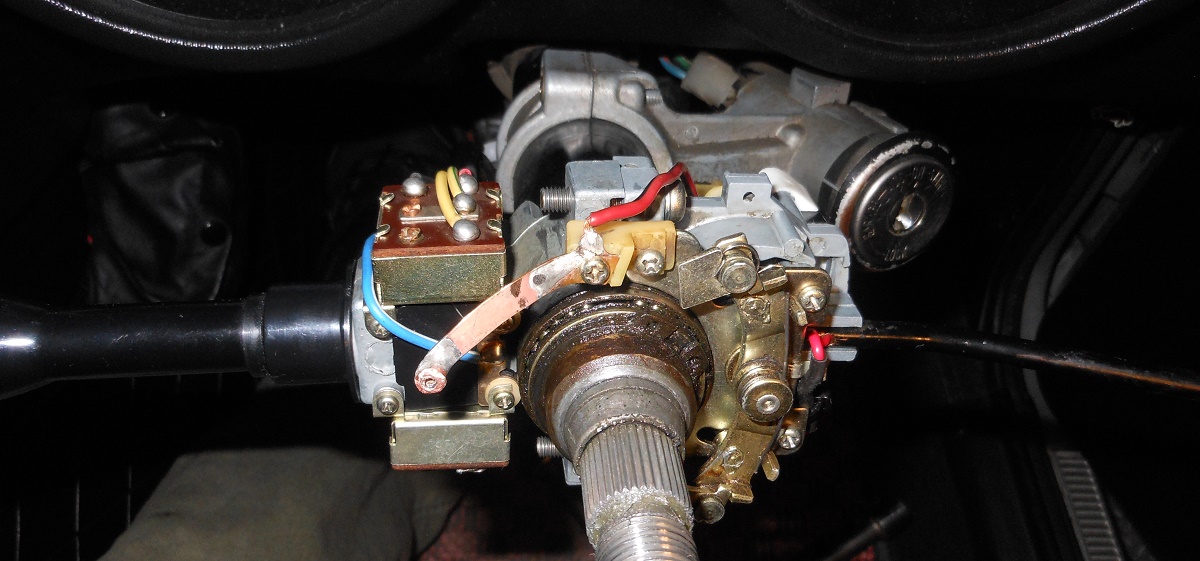

これは新品時の接点部分。

かなり厚く作られています。これが長年の使用により、無くなってしまう位減ってしまうのです。この材料は何でしょう?

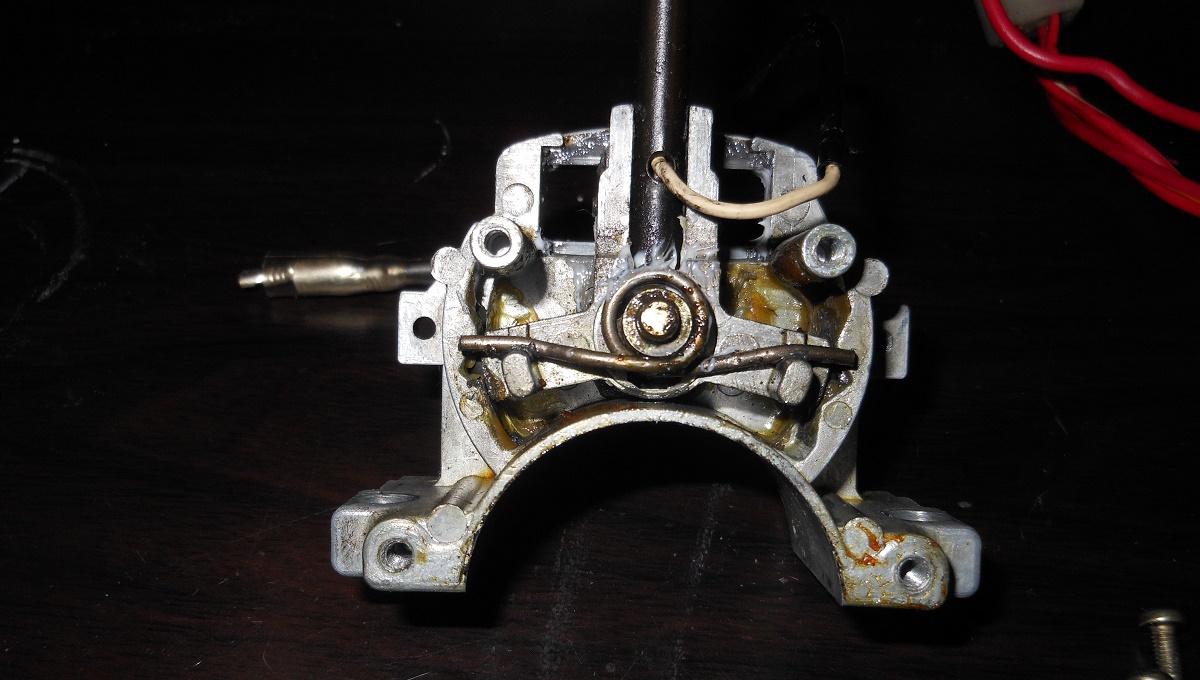

減ってしまった金属素材がよくわからないので、同じ用途で使われる製品を探してみました。

すると、他の自動車メーカーのパーツですが、ステアリングパーツにこういった棒状のものが使われている事がわかりました。これを入手し、削って形を整え金属ばねの先端に付ければ接点の代わりに使えるのではと思い、早速いつものように適当にパーツ番号で入手し具合を確かめます。ちなみにこれはトヨタ用。

他社パーツですが、用途は同じですから使えると思います。

いつもの事ですが、あまり深く考えず、ロッドを取り付けるためだけどんどん作業を進めます。

手作業ではなかなか進まないので、グラインダーで先端の金属部分を削り落としてしまいました。金属板の先端部まで少々削れてしまいましたが、これでロッドを入れる穴の大きさの確認ができます。

この棒状のパーツの名称ですが、ホーンコンタクト(プレート)と呼ぶようです。

これをばね材の先端部に合うよう、長さや軸部分を削り、プレートの穴に入るように加工していきます。

こちらのパーツはマツダ用で、前の写真のトヨタ用と微妙に大きさ等が違います。このマツダ用は軸が太いので、金属版の穴に入るよう細く削らないといけません。

大きさを合わせてはめ込み、最後は半田ですき間を埋めました。

見た目はかなり悪いですが、接点部の金属剤は新品程度の高さまで復活しています。どうせ見えない部分ですし機能的に使えそうならば良しとします。

かなり厚みは回復しましたから、これから先、多少削れていったとしてもしばらく持ちそうです。と言うよりも、私が運転する残り時間からすると、不具合でもない限りもう交換はいらないような気がします。

今回加工してみたホーンコンタクトのパーツの流用が少々面倒だと思うならば、もっと簡単に先端部を保護する方法もありそうです。

今回は外してしまったのですが、「廃材復活レバー」は、コンタクトプレートなど使わずに、接点部には簡単に半田を盛って組み込んでいました。

この半田盛接点の耐久性も試したかったのですが、廃材復活レバーの操作感がちょっと悪かった事や、接点の金属材が見つかったこともあり、残念ながら交換することにしました。もう少し長く使い消耗具合をみたかったところです。

あとこれを言ってしまっては元も子も無くなってしまいそうですが、先端部の金属は最悪無くてもなんとかなりそうです。

実際にサニトラの接点部は、金属のばね材そのものを球状にふくらまして接点部を作っているようです。

今回行ったような加工を施さなくても、金属板そのものの厚みや、グリス等の潤滑をしっかりしておけば何とかなりそうな部分なのかもしれません。

結局再度交換してしまったレバーですが、これで交換は何度目になるのでしょうか、これだけ回数を重ねると手順も迷わず出来るようになってしまいました。

再び交換したレバーですが、やはり廃材の復活レバーより、こちらのレバーの方が動かした際の感触が良いですし、気になっていたホーン接点部の問題も解決したので、何かしらの不具合が起きるまでこちらを使って様子をみる事にします。

<2024年5月追記>

メンテナンスメモ⑧ メニューへ