この後車検を控えているという事もあり、リヤブレーキのメンテナンスを行っておこうと思います。一般的なドラムブレーキ内の点検・清掃に加え、ホイールシリンダーを外して内部の点検・洗浄と、ブレーキホースの交換も同時に行います。

まずはフルードを交換するため、マスターシリンダーのタンクから古いフルードを吸い取って抜きます。

前にフロントブレーキのメンテナンスを2020年9月に行っているので、交換して1年4か月程度経過したフルードという事になります。

フルードは交換してもすぐに濁ってしまうので、普段の点検時には量の確認をしています。少々色が悪くても2年ごとに交換しておけば問題は無いと思っています。

抜き取った状態。

マスターシリンダーは最近交換したばかりですので、タンクも含めきれいです。

ついてですので、隣に付いているクラッチフルードも抜きました。ここも2年ごとの交換は欠かせないので、今回は交換することになっている部分です。

このシリンダーですが、日本製(と謳われている)の社外品「SAMシリンダー」も現在のところ問題なく機能しています。まだ交換して1年少々ですが、これから先どこまでしっかり持ってくれるか、検証を続けたいと思っています。

フルードを抜いたので、それぞれのタンクには蓋をして、リヤブレーキの分解に入ります。

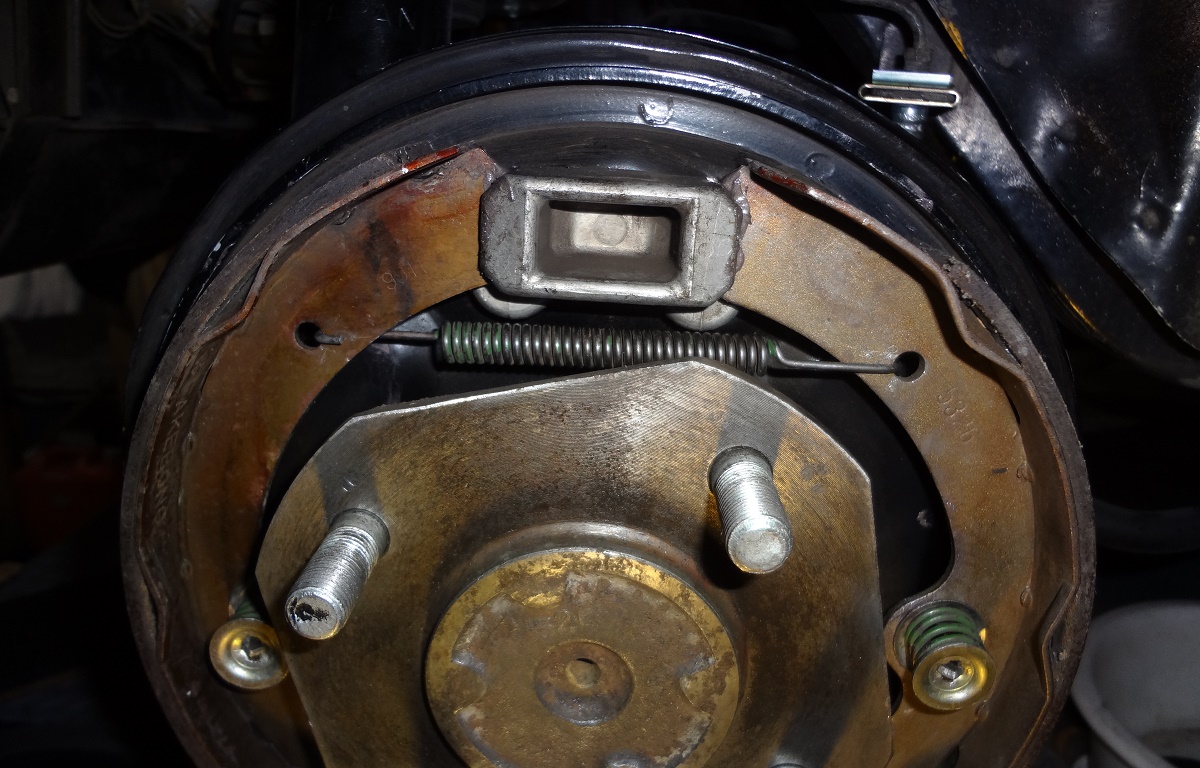

タイヤを外して、ドラムブレーキを分解していきます。

日常使う車ではありませんし、前回の車検からそんなに距離も走っていないので汚れも少ないようです。測ってみるとブレーキのライニング厚も4ミリほとありましたので、再使用で良さそうです。

マニュアルでは、ライニング部分の厚みが1.5ミリ未満で交換となっていました。

詳しい分解手順等は今回は省略して、内部のパーツなどの状態や詳細を見ていきます。

シューを固定するスプリングは2本付いていて、上下で形が違います。上側がコイル部分の短い方を使い、コイル部分の長い方は下側に付けます。

短いスプリングが上ですが、これを付ける前に下側スプリングを付けてシューを組まないとうまくセットできません。ブレーキシューをバックプレートに固定しない状態で、下側(コイルの長い方)スプリングを付け、その後ピンを使って固定するとうまく進みました。

スプリングを引っ掛けるにはかなり力が必要なので、ここを整備する際は、少なくともT字型をしたスプリングフックは準備しておいた方が良いと思います。

アルフィンドラム。

見たところ、まだ大丈夫でしょう。

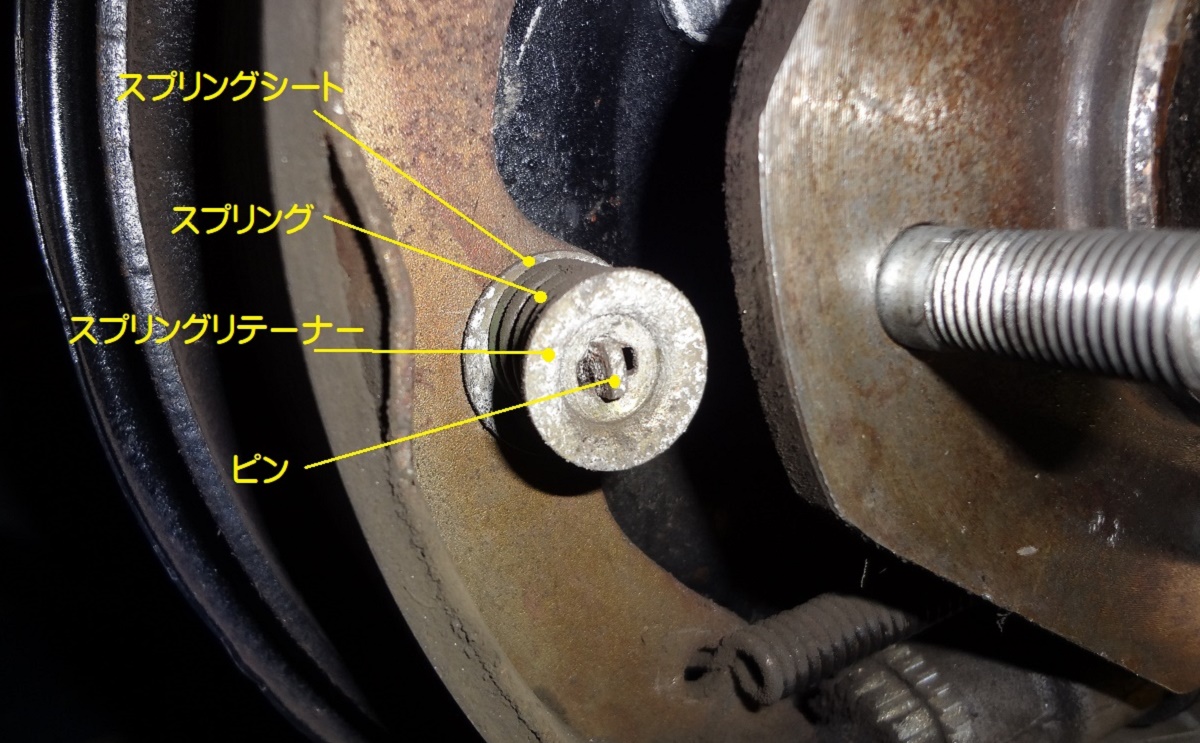

小物パーツはそれなりに傷みも進んでいるようですので、状態をみて交換しようと思います。このようなパーツもまだ日産から純正部品としてほとんど入手できます。

この後これ等のパーツを外してドラムブレーキ・シューの脱着を行うのですが、今回はそれらについての記載は省略しています。

このピン(ブレーキシューを固定するピン)は製造廃止で入手できませんでした。

でもドラムブレーキのパーツは、他メーカー車でも似たようなものを使っていますし、リプロ品もあるので大きな問題ではないでしょう。今回は洗浄して再使用です。

最近の日産車は頭の部分が三角になっているようですから、それで探せば使えるタイプがあるのかもしれません。

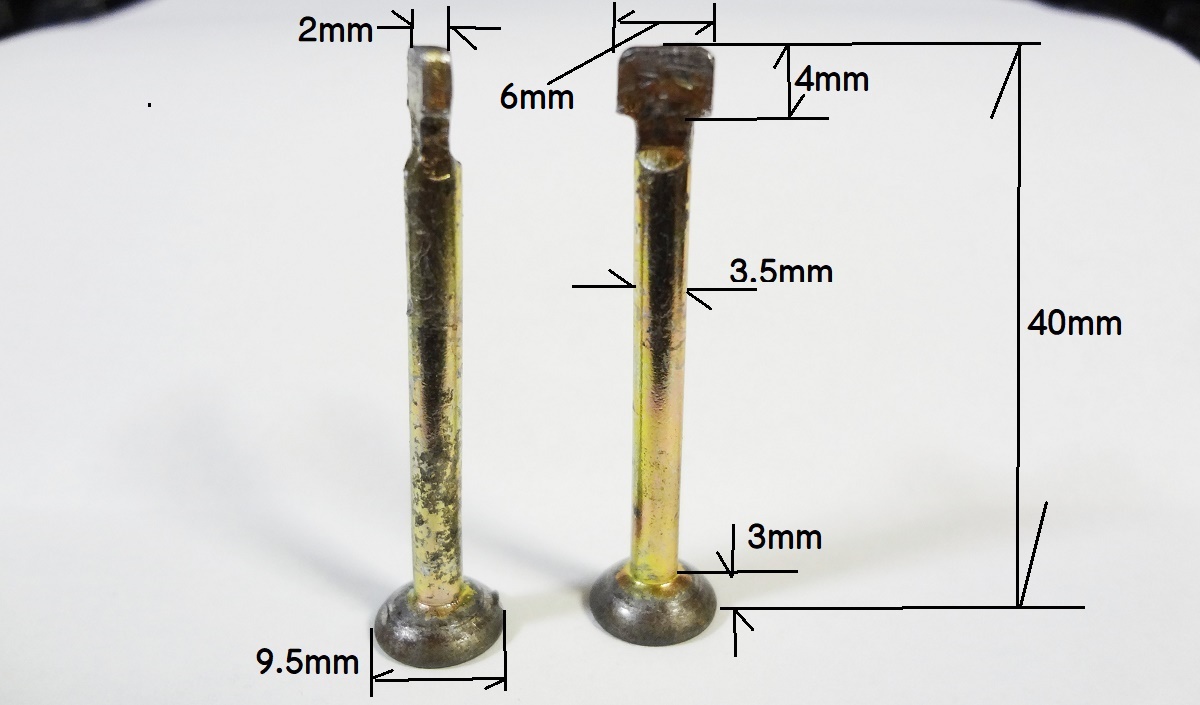

一応ここにピンのサイズをメモしておきます。

このサイズのピンであれば使えるので、他の車両のものを探してみる事にします。

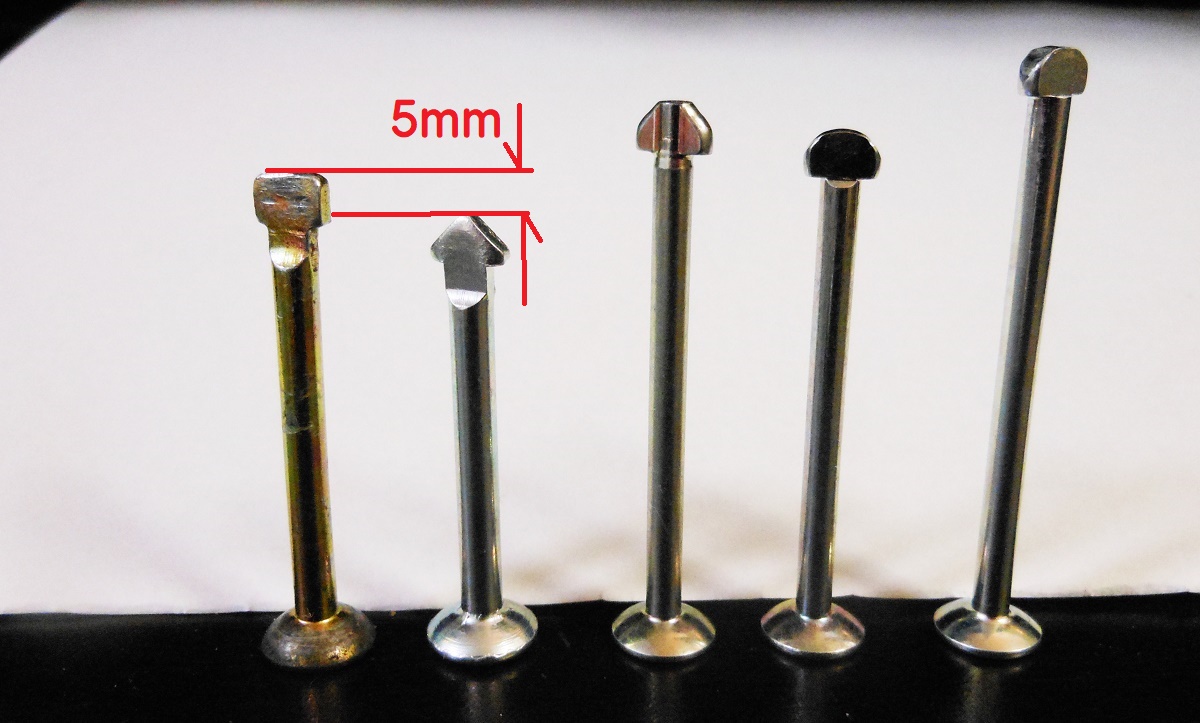

後からいつものように適当に部品番号で買って、合うものが当たらないかやってみました。

一番左が欲しいサイズです。今回は残念ながら、購入した中に合うものは無かったようです。近いのは5mmの違いで隣のピンでしたが、5mmであってもブレーキパーツですから使えるかの判断は簡単にできません。

長いものならば先をつぶして使うって事も可能なのかもしれませんが、現状リプロ品もありますし、ここは合うものを素直にお店から買った方が良いみたいです。

観察すると中央にあるピンなんか、先の潰し方がきれいで良いですね。

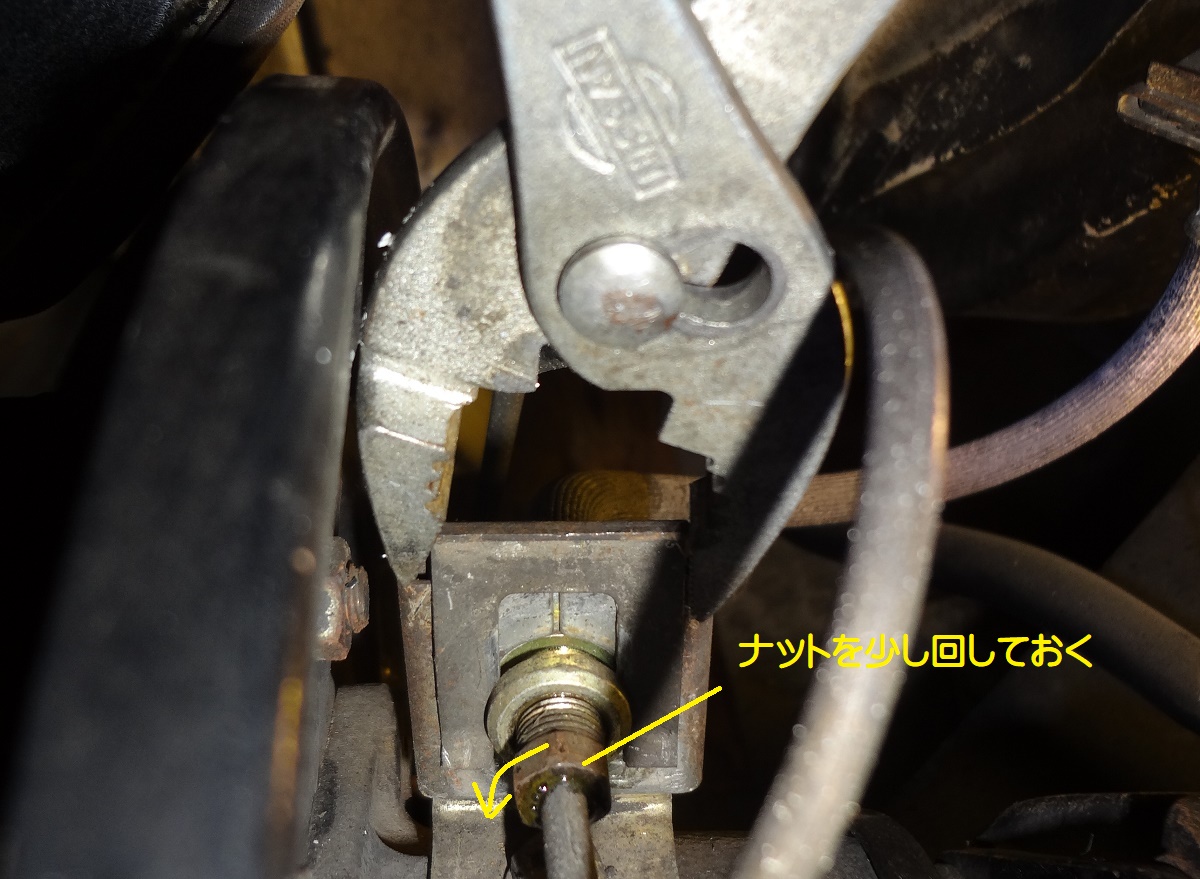

今回はホースを交換しますので、ホースのロックプレートを外す必要があります。でも順番としては、プレートを外す前にパイプ側のナットを少し緩めておきます。これをやらずにロックプレートを外すと、パイプのナットとホースが一緒に回ってしまい分離できなくなります。

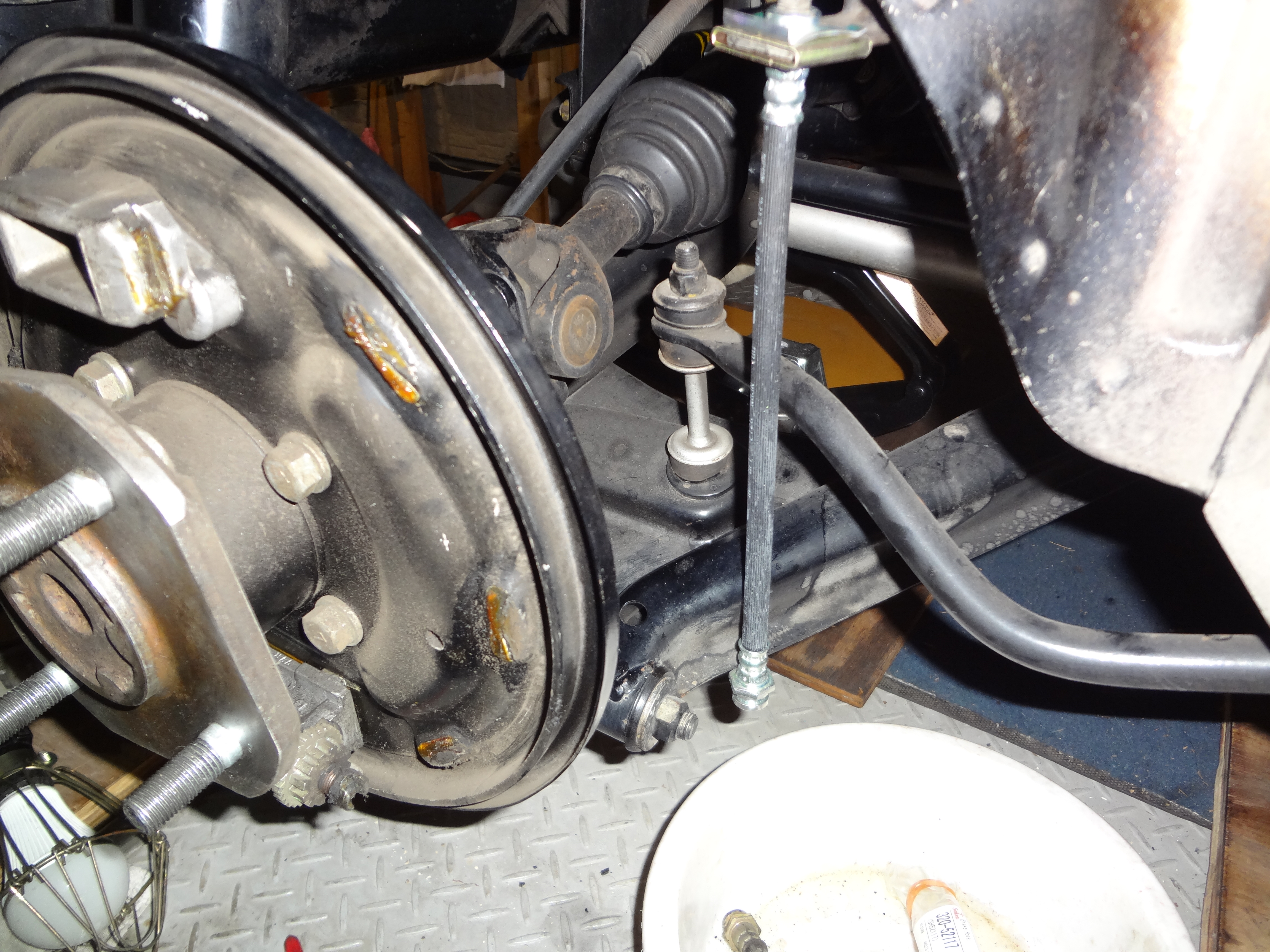

古いホースを外した後、新品のホースを付けておきました。全長28センチのリヤ用です。

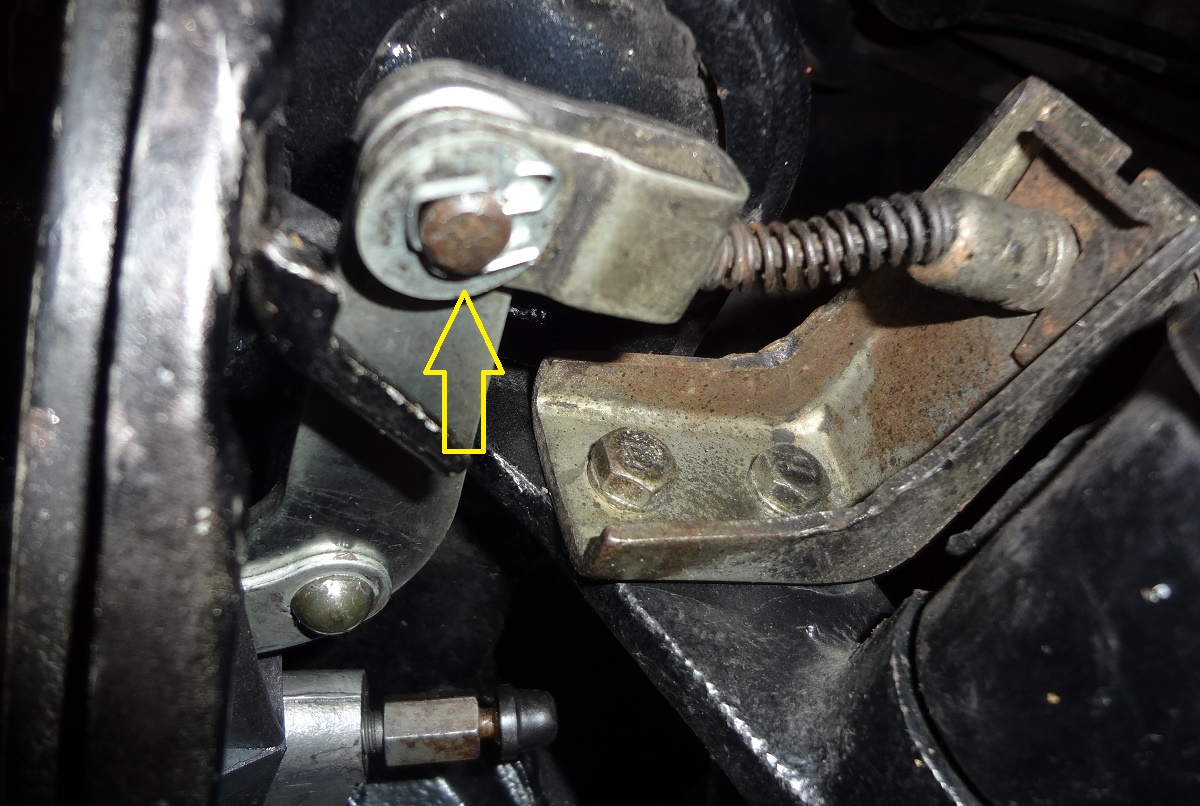

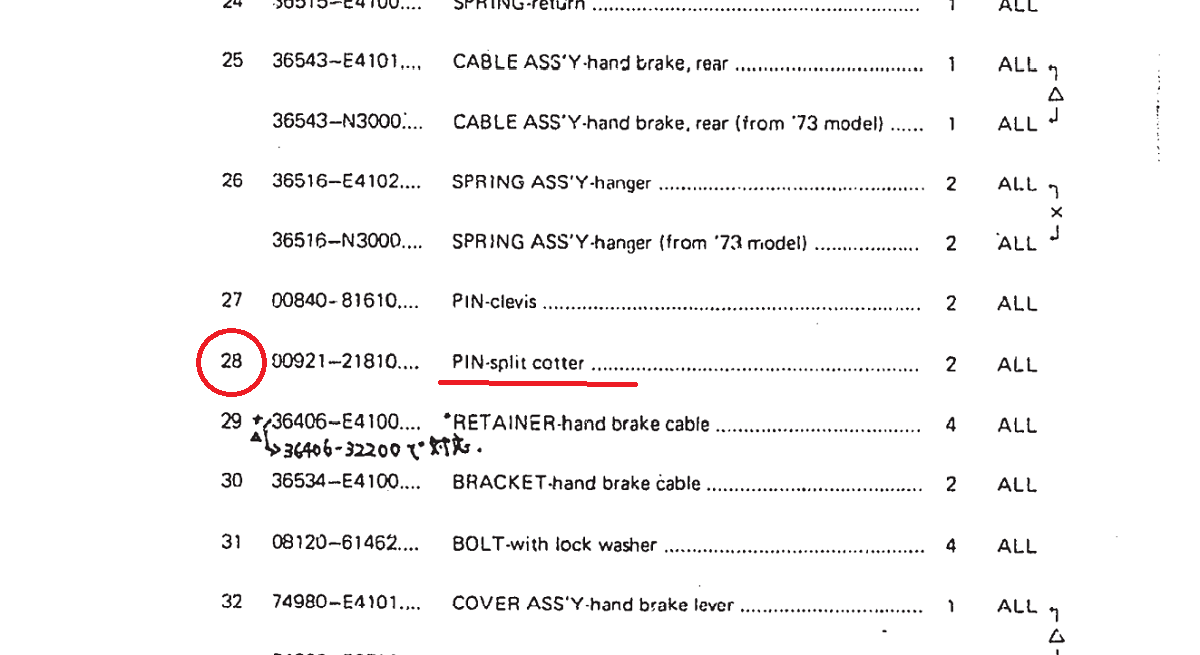

サイドブレーキ(パーツリストではハンドブレーキ)ケーブル。先端は割ピンで固定されています。

今回はリヤブレーキのホイールシリンダーを外して清掃と内部の確認を行います。シリンダーを外すには、サイドブレーキのワイヤーをフリーにしなければならないので、ここの割ピンを外す必要があります。

話が前の車の時の事に飛びますが、この写真は前の車の同じ部分を写したものです。

今乗っている車には「割ピン」が使われていたのでラジオペンチで外しましたが、ここはこんなに面倒だったかと思い、前の車を写真で見たらやはりダルマピンでした。

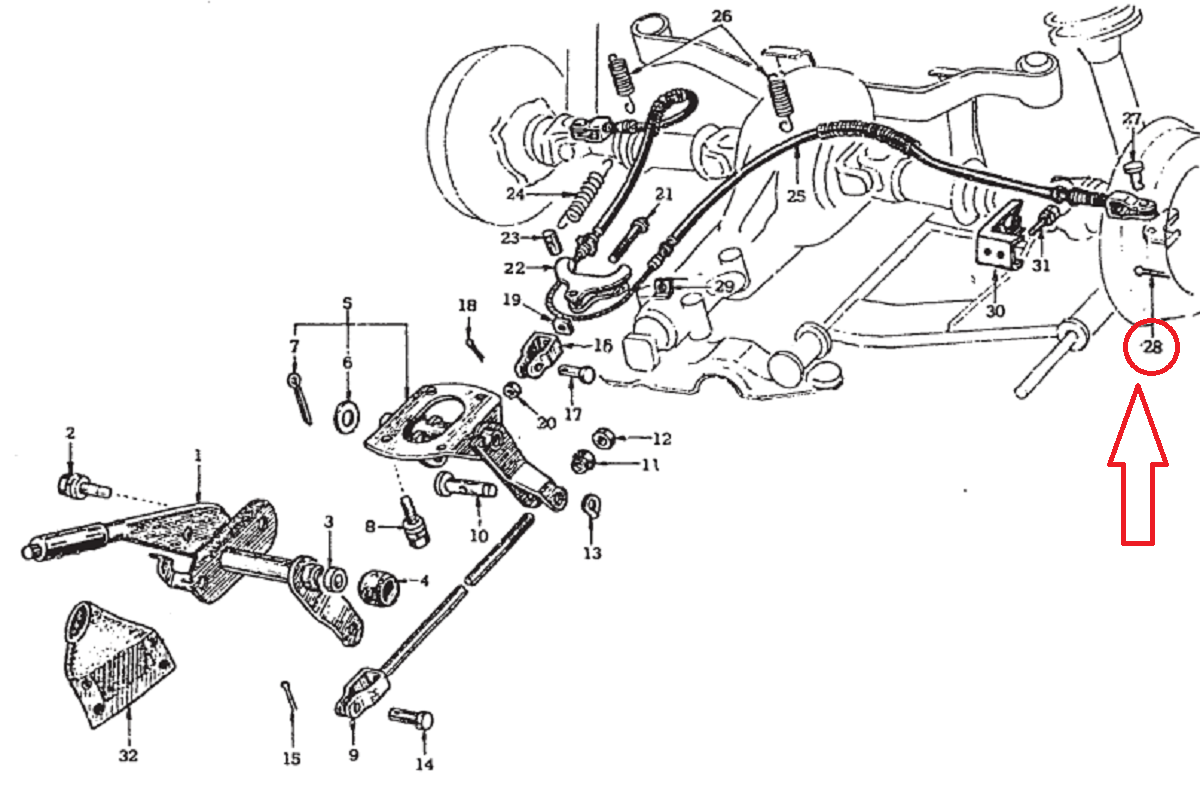

何方でも良いかと思われる部分ですが、オリジナルはどちらか?とパーツリストで調べてみました。

パーツリストの28番。

どうやら割ピンが本来の姿のようです。でも実際に差したり抜いたりする場合、この場所で使い勝手がよいのはダルマピンだと思われます。今回もそうでしたが、老眼で割ピンの曲がった先を探し真っすぐに戻して抜くのは大変なのです。

今回は割ピンで元に戻していますが、ここは次回ダルマピンにしてしまいそうです。

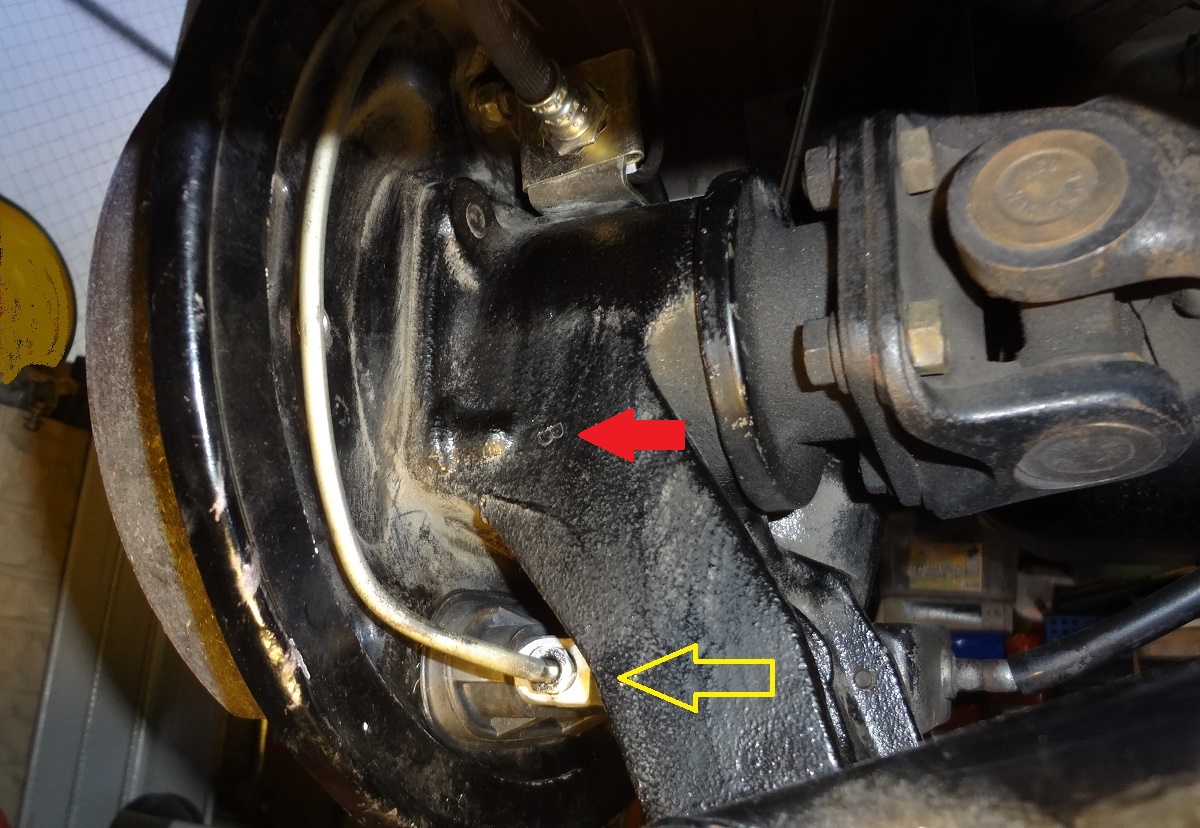

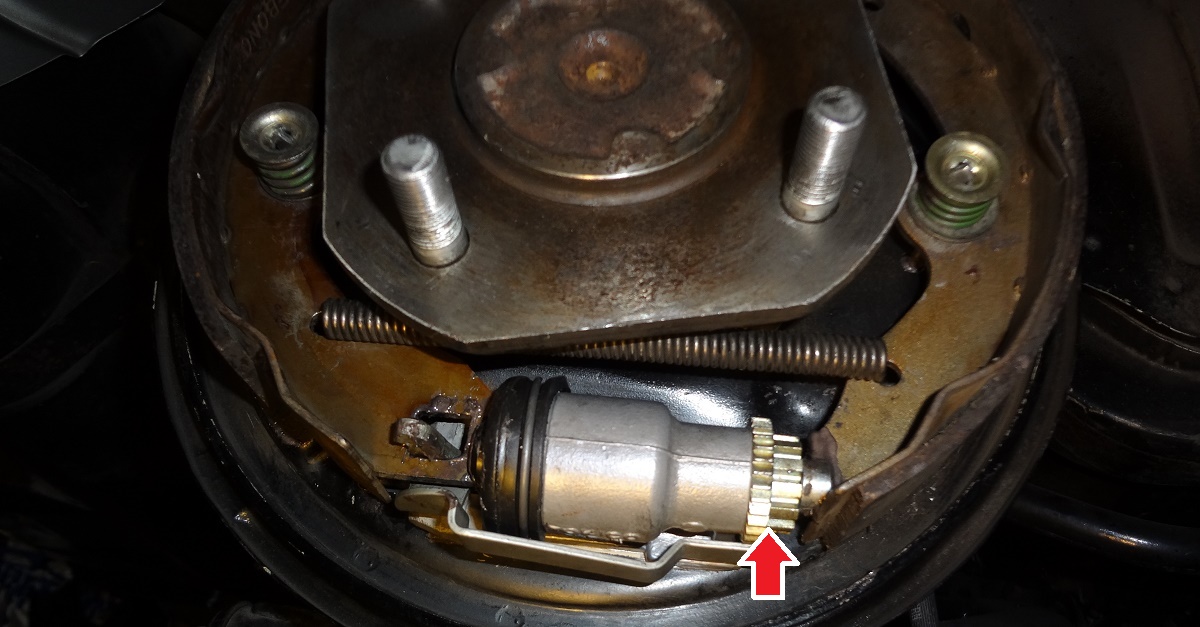

リヤシリンダーの取り外しの続きです。

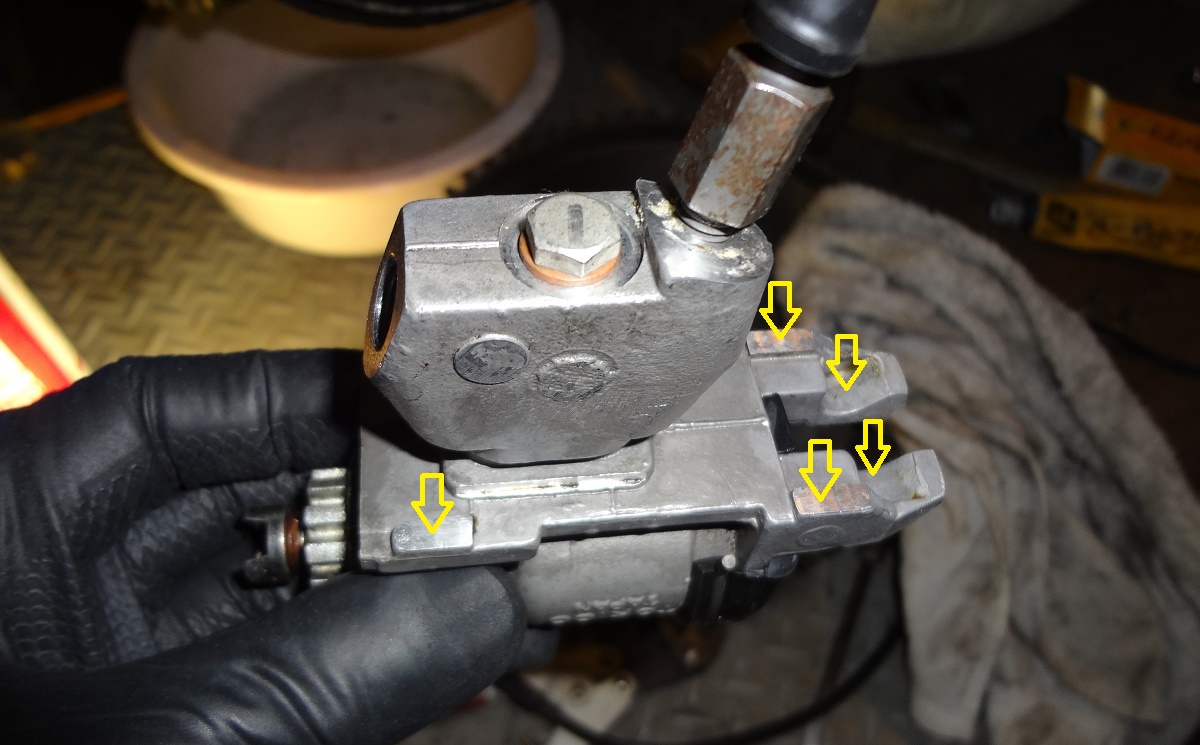

黄色矢印部分、リヤシリンダーに刺さっているブレーキパイプも外しておかないとシリンダーは外れません。ブレーキパイプレンチでナットを緩めます。

ちょっと気になったのが赤矢印の「B」の刻印。この部分の中に入っている「ディスタンスピース」のサイズでしょうか?

参考までに・・ディンスタンスピース。

リヤのイン⇔アウト二つのベアリングの間に入る金属の筒で、微妙なサイズの違い(0.1mmの違いで3種類)によりAとかB等の刻印が入っているものです。前の車もBでした。この車は内部を見ていないのでまだわからないのですが、あの部分に「B」と打ってあるという事は?

再度シリンダーに戻ります。

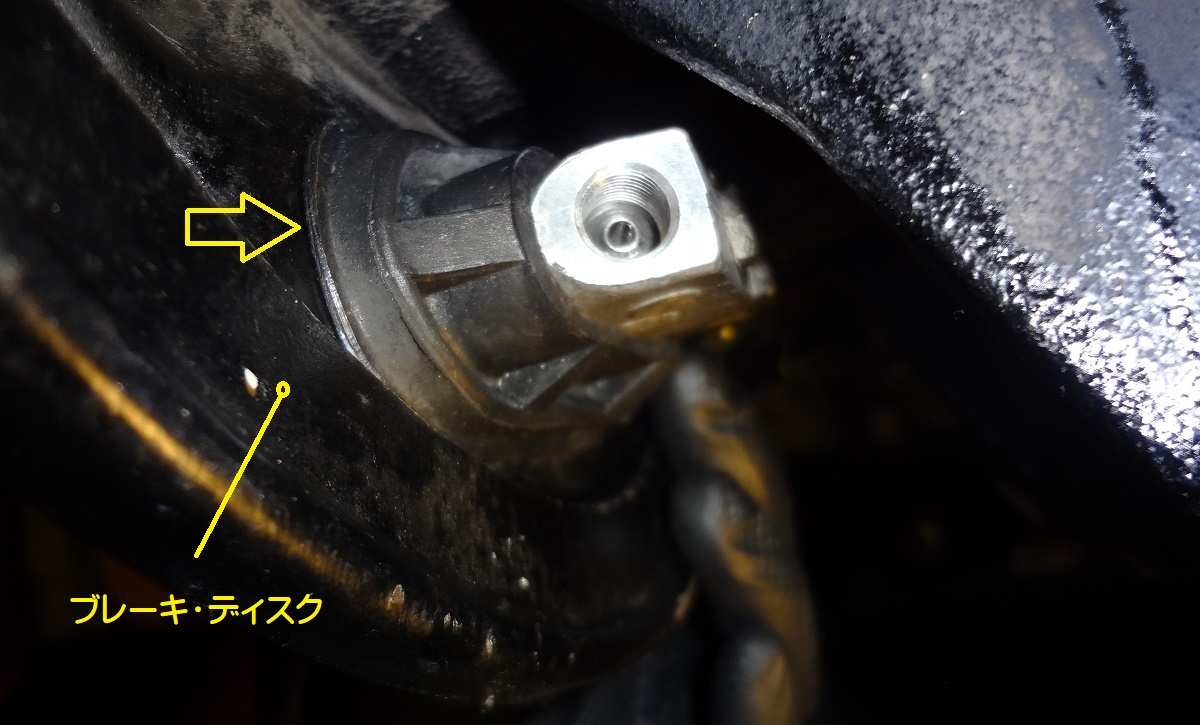

これを外すにはゴムのダストカバーを外し、シリンダーを固定しているプレート2枚を外す必要があります。初期型用シリンダーは裏側への出っ張りが大きいので、カバーを外すのも少々面倒です。

ブレーキ・バックプレートとゴムカバーの間(矢印部分)にヘラやマイナスドライバーのようなものを入れ、少しずつ後ろ側に剥がしていきます。

ダストカバーはブレーキチューブが入る穴側から外していき、矢印のような感じで後ろ側に剥がしていきます。

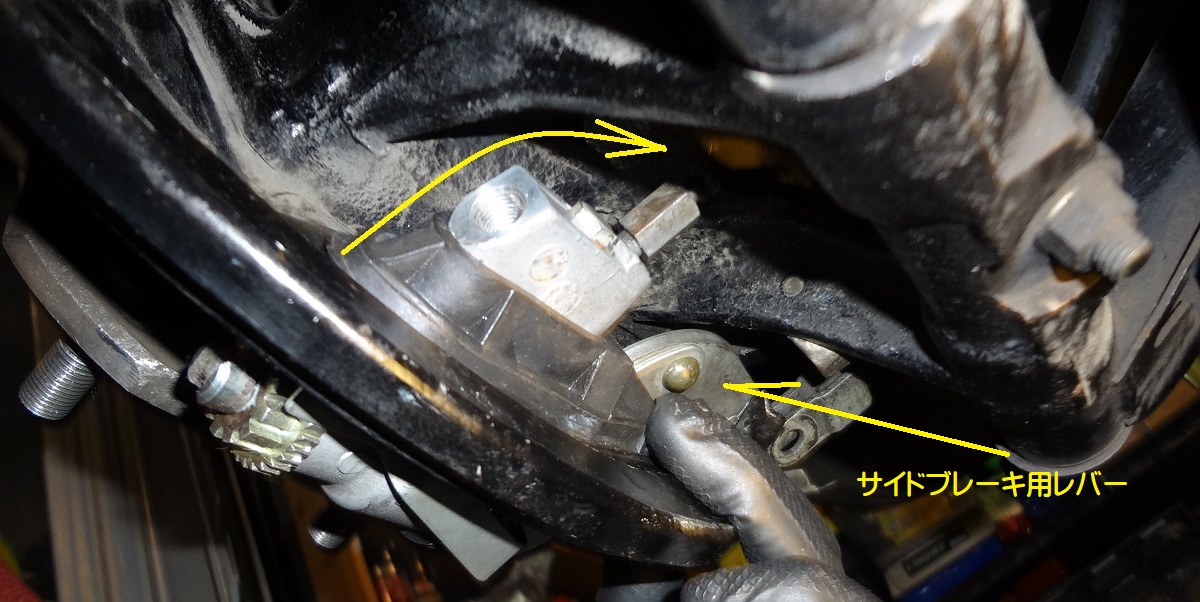

逆に組み付ける際は、シリンダーをブレーキディスクに入れ、裏側に出るサイドブレーキ用のレバーにダストカバーをはめ込み、前側に被せていきます。

ダストカバーの中でシリンダーは2枚のプレートで固定されています。ダストカバーを外し、組み合わさっているプレートを矢印の方向にずらしてシリンダーを外します。

組み付ける際はカーブしているプレートをブレーキバックプレートに当たるように組み合わせます。カーブの頂点をディスクプレートに当てないとシリンダーの滑りが悪くなります。

パーツリストでの名称は、カーブしているプレートが「ロックプレート」。平らなプレートは「アジャスタープレート」となっています。

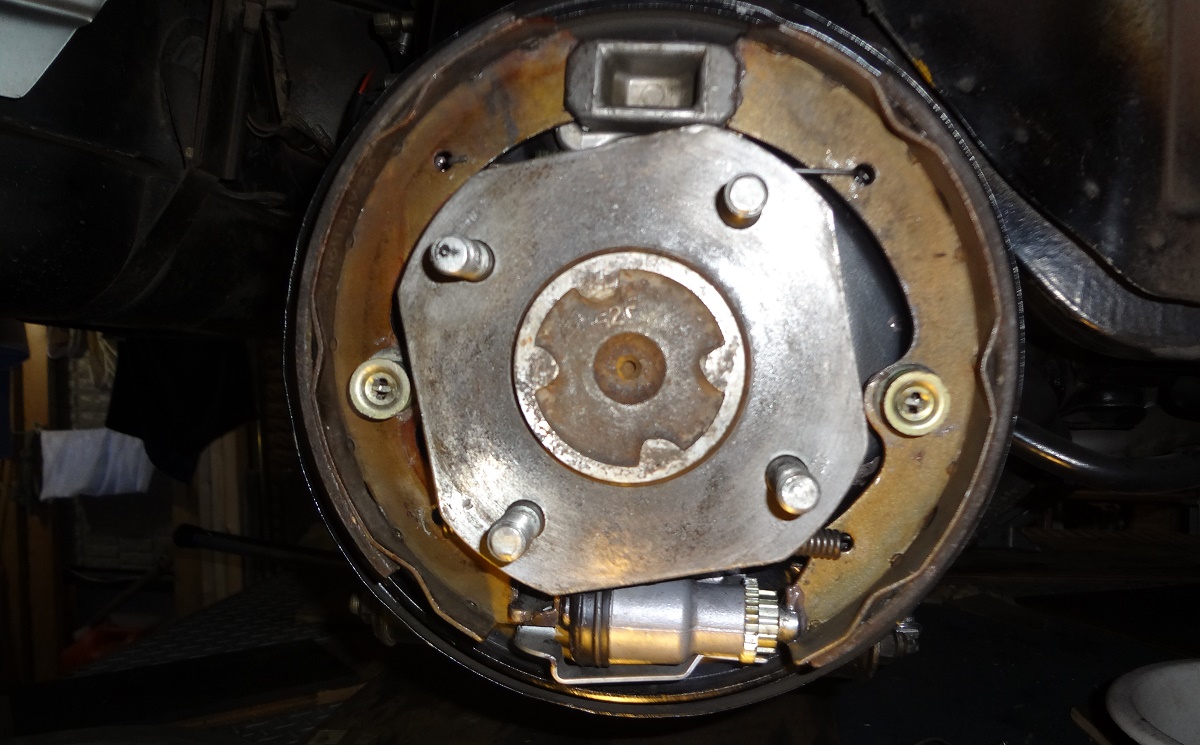

シリンダーを外しました。

以外にも分解してみると内部はとてもきれいでした。前回の車検で交換してあったようです。

状態が良いので清掃とグリスアップを行うだけで再使用できそうです。初期用のシリンダーも年々値上がりしていますので再使用できるのは助かります。

上の3枚は過去の整備の際に写した写真です。この時は新品からたしか8年経過後(6年だったかも?)に分解した画像で、このように結構汚れてしまっていました。

今回もこのようになりつつあるのだろうと覚悟して分解しましたが、2年程度の使用ではシリンダーもほとんど傷まないようです。

車検2回ごとに外して分解メンテナンスをしておけば、シリンダーもきれいな状態を保てるのではないでしょうか。よく長期不動車のリヤブレーキの固着という事を聞きますが、これがひどくなった状態なのでしょう。

清掃したので組み付けに入ります。

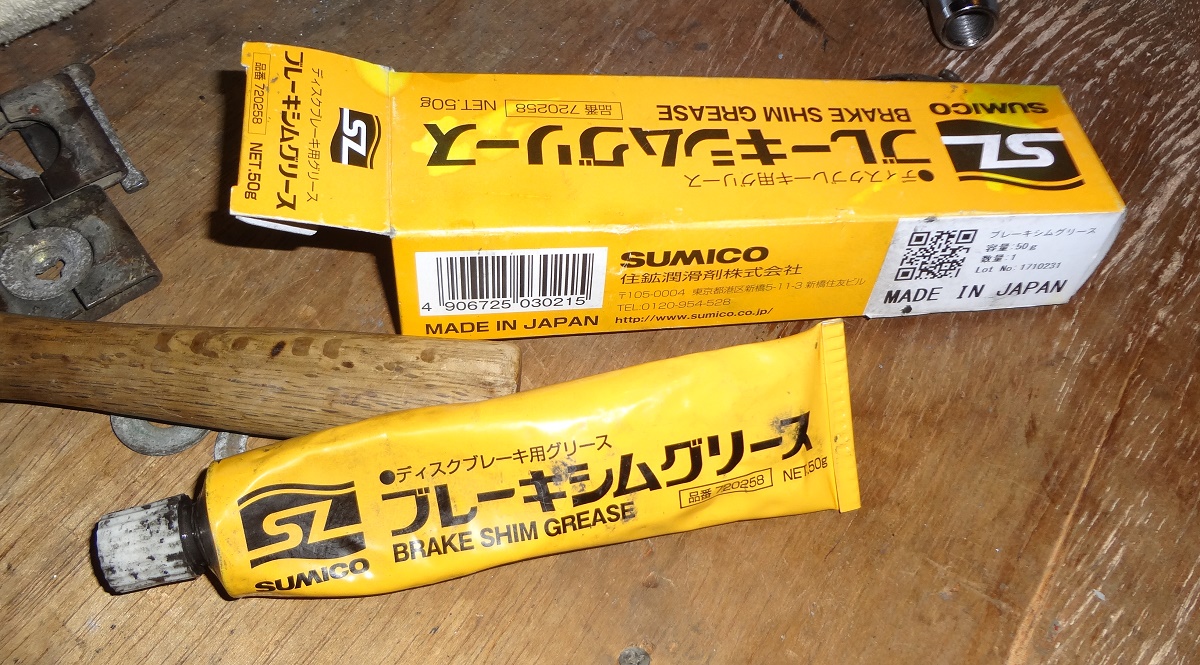

組み付ける際はシムグリースを塗っておきます。矢印部分はブレーキプレートとシリンダーが当たり、擦れる面ですのでグリスでの潤滑が必要になります。

いつも使っているのはこちらです。

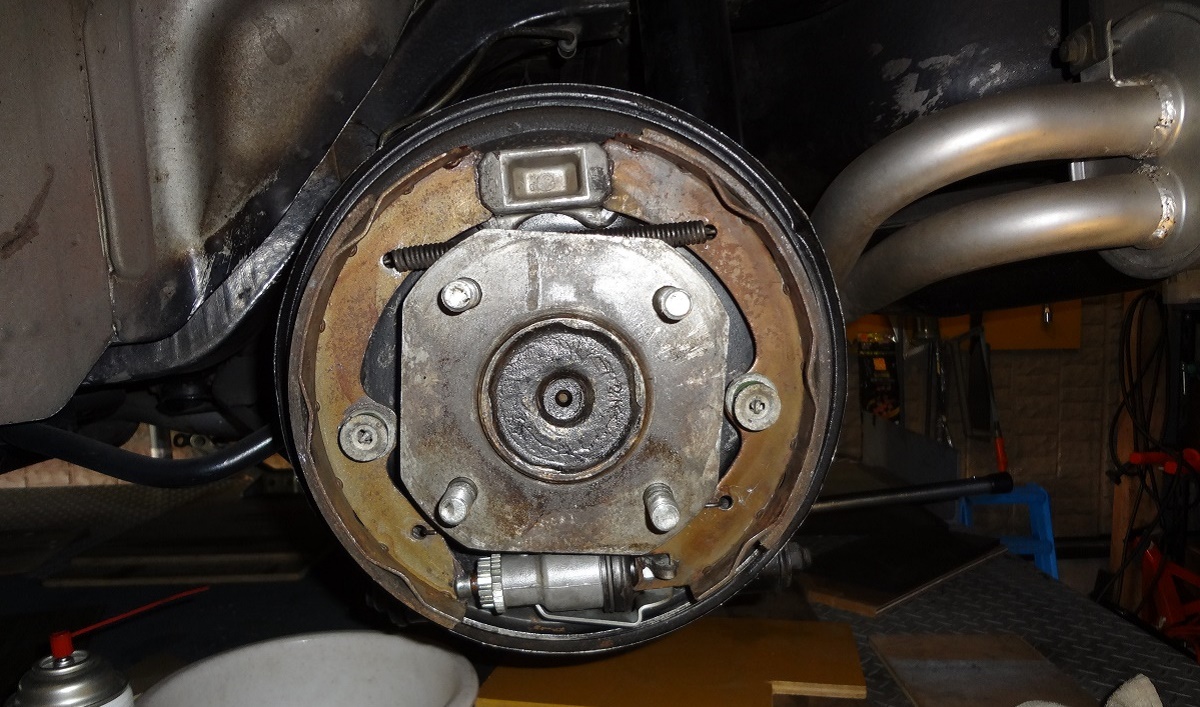

ブレーキバックプレートの裏側。

シリンダーは溝で左右に動きますので、板ばねで固定する当たり面にもグリスを塗っておかないといけません。

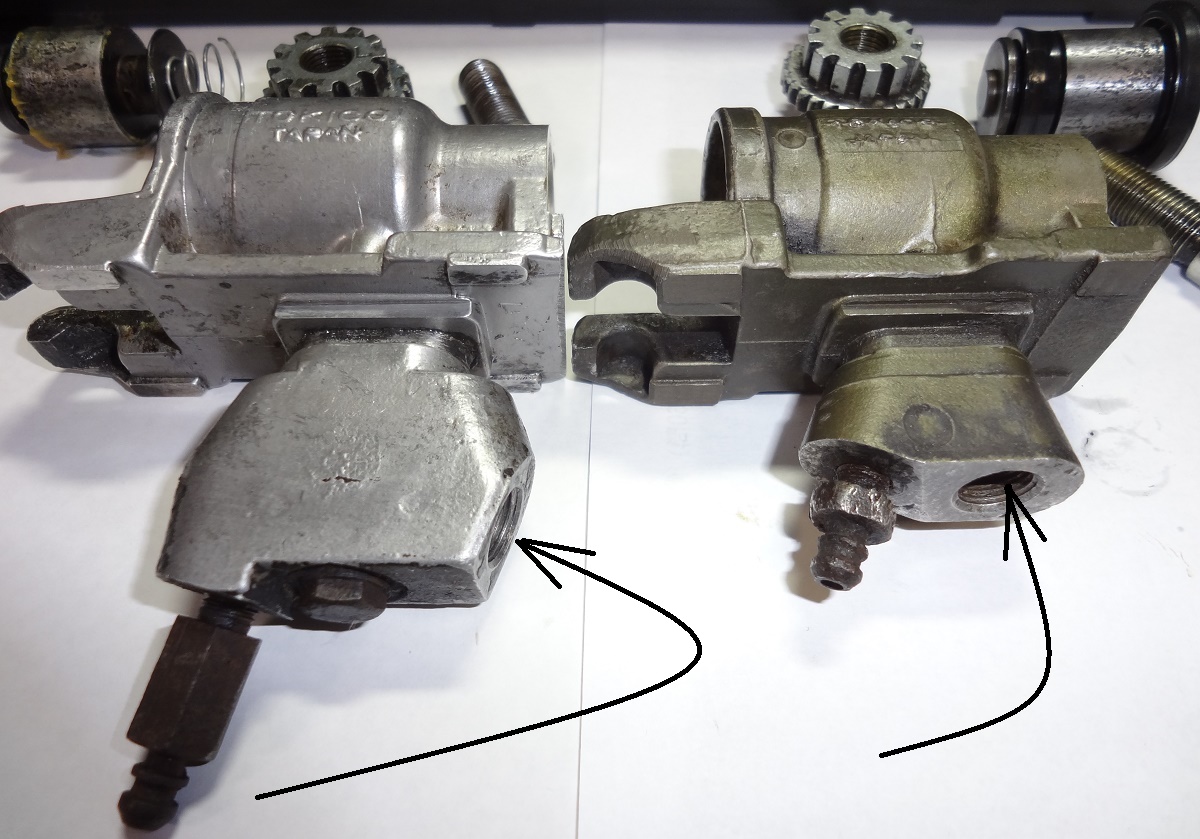

本題からそれてしまいますが、S30用のリヤシリンダーについて少々。

写真の左側は初期車両用で、右側は中期車両になっています。全体的な形は似ていても、こうして比較すると形が違いますので、お互いの流用はできません。

ブレーキチューブの入口もそれぞれ違います。これらのシリンダーはS30専用品でありながら、両方とも問題なく日産部販から入手が出来ますので、年式等を間違わないよう確かめて購入すれば修理に困ることはありません。

但し問題なく入手できるとは言いながら、新品は片側だけ※で約4万円程(2022年1月現在)します。ブレーキシリンダーのような消耗部品をメンテナンスするだけでも大変な事になってきました。

※初期車両用 右:44100-E4100 左:44101-E4100。

これは一つ前の写真の右側と同じTOKICO「中期型用」(1972年モデル以降)のシリンダーです。ダストカバーが付くとちょっと雰囲気が変わりますが同じものです。

これについては安価なリプロが出ているのですが、初期タイプはリプロが無いので頑張って高価な純正品を使うしかありません。

この中期車両用のシリンダーも、純正だと片側約37000円程になっているようです。 右:44100-N3001 左:44101-N3001

リプロですとこの半値以下ですから、中期タイプを使う方は「安心代」を払うかどうかで悩んでしまうかもしれません。

メンテナンスに戻ります。

これは間違えて組んでしまった悪い見本です。注意していたはずなのにリターンスプリングの上下を逆に組んでしまっています。

なぜこうなってしまうのか自分でも呆れてしまいます。当然この後やり直すわけですが、何年やっていてもこんなことの繰り返しで進歩がありません。

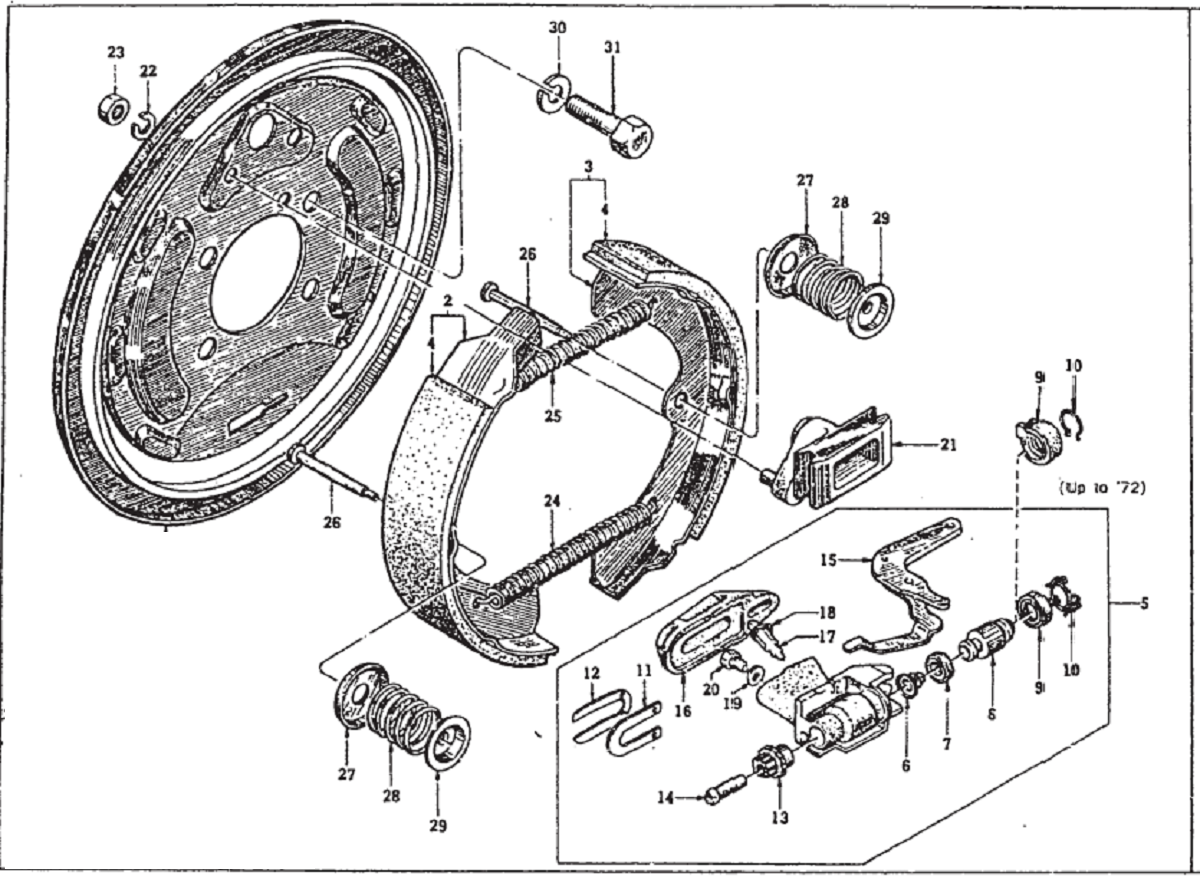

パーツリストの図。

とても参考になるのですが、ちょっとわかりにくかったり、たまに間違えて記載している事もあります。

この図ですと、リターンスプリングの長さには違いが無いように見えたりして迷う原因になります。やはり実際に分解する時の写真は大切です。

何度か作業的に進んだり戻ったりがありましたが、ドラムブレーキのメンテナンスが終わりました。最後にこの穴からマイナスドライバーを入れてシリンダーを回し、ブレーキシューのすき間調整を行います。

この矢印部分(アジャスター)をドラムの外から回しますので、アルフィンドラムの穴の位置を合わせてドライバーでカチカチ回します。(一方向にしか回らない)

するとシリンダーが少しずつ広がってブレーキシューを広げていきます。

アルフィンドラムの内側にブレーキシューが当たるところまで広がると、カチカチが出来なくなります。今回の場合、あまり強く当てるのもどうかと思い、アルフィンドラムを少し動かしつつ、抵抗が感じられる程度でカチカチ回すのをやめています。

これ等作業をリヤの左右で行った後、フルードを入れエア抜き作業を行いました。

作業後にチェックしてみると、ブレーキの踏み代が以前よりちょっと深くなり、サイドブレーキも若干多めに引くようになったでしょうか、これがカチカチ回すのをためらった事が原因なのかわかりませんが、この後試運転をしても特に不具合は無かったのでリヤブレーキのメンテナンスはこれで終了します。

フロントブレーキのメンテナンス(キャリパーの清掃・点検とフルード交換)、そしてフルードを抜いたクラッチも忘れずにメンテナンスを実施しております。

<2022年1月>