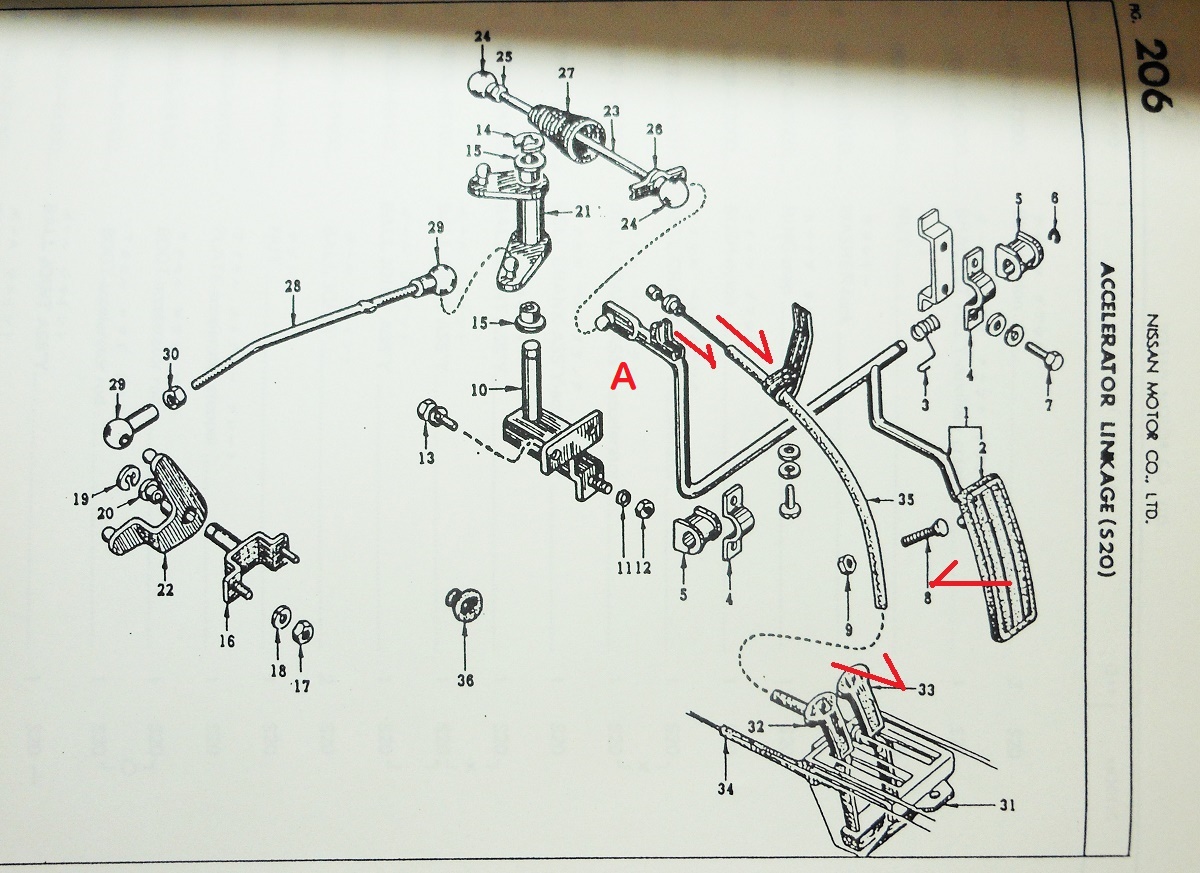

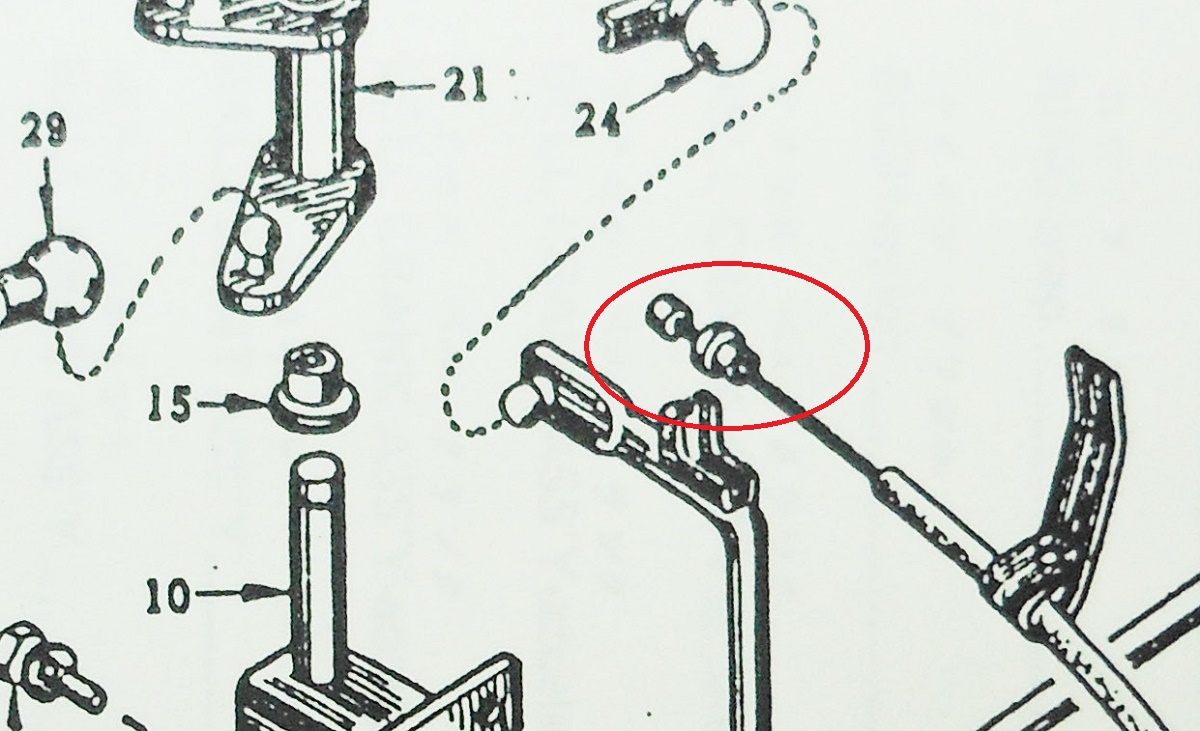

パーツリストの図にレバーの動きを記載しています。33のレバーの先にあるケーブルがAの部分でロッドと繋がり、アクセルペダルと一緒に動きスロットルをコントロールする事になるのですが、このどこかの部分で不具合が発生している事になります。

このシステムですが、ケーブルとロッドというアナログな作りです。電子制御など一切ないので、レバーの使い方を誤ると実はとても危険です。

高速などで走行中にレバーを引き、今でいうオートスロットル風にして使えるのですが、この際にブレーキを踏んでもアクセルペダルは戻りません。スロットルが戻らない状態でブレーキを踏んでいるのですから、突っ込む、スピンするという事になってしまうのです。

多分これが原因で事故も起きたのではないでしょうか。新車デビューから2年ほどで廃止された装置です。

但しこのようなスロットルレバーですが、アイドリングの時は役立ちます。始動直後の回転が安定しない時、少しアクセルを踏んだ状態で固定できるので、エンジンがストールせずに回転を維持できるからです。他にも、一人でキャブ調整をする際に、回転を上げて合わせる必要があります。これを引けば任意の回転でキャブ調整も可能です。

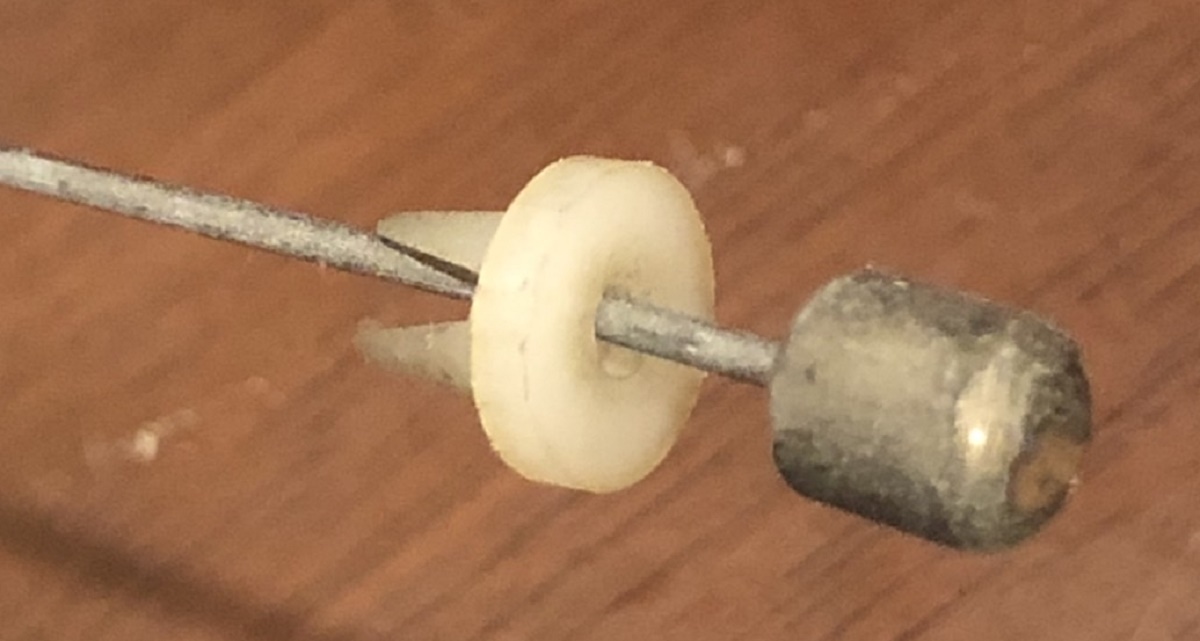

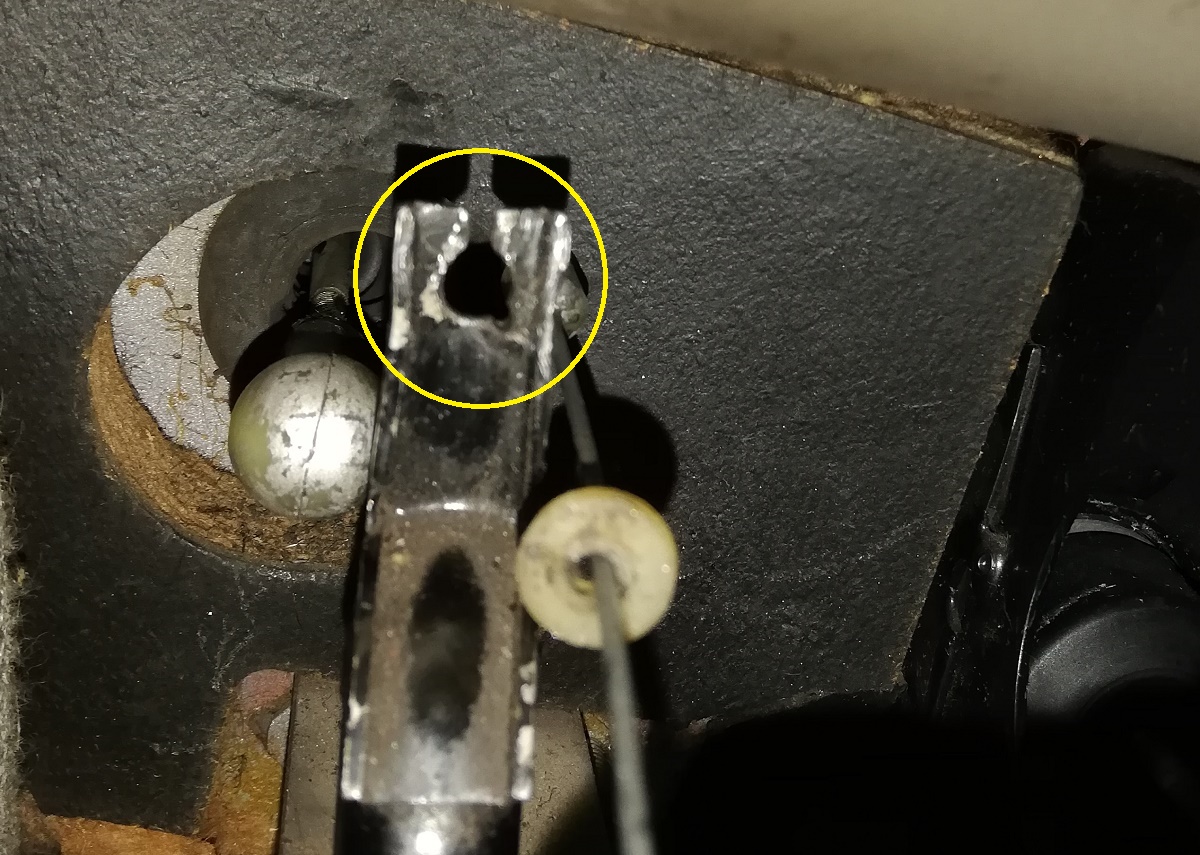

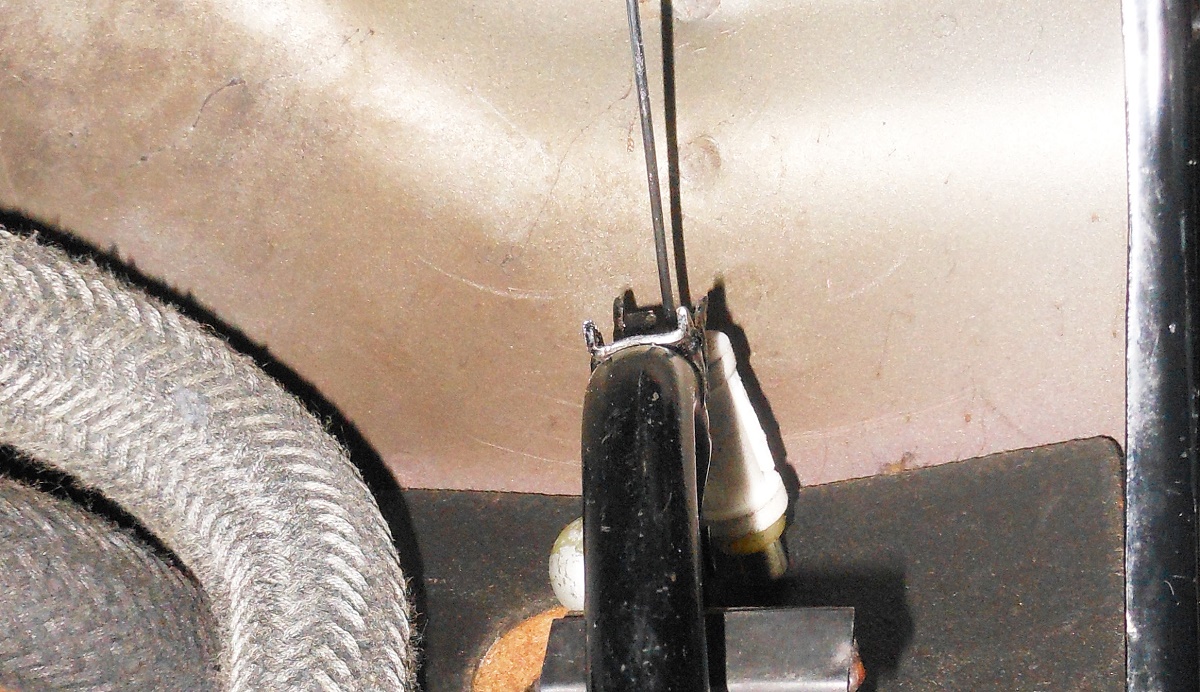

上は不具合のある私の車の実際の写真です。スロットルレバーから出ているワイヤーの先端で、本来であればここがアクセルのロッドに噛み合っている部分です。探ってみるとどうやらこのあたりの不具合が原因でレバーが働いてくれないようです。今回はここをメンテナンスしていこうと思います。

※ケーブルが溝部分から外れているのは、原因を探るために外したもので、これが原因ではありません。

違う角度から。

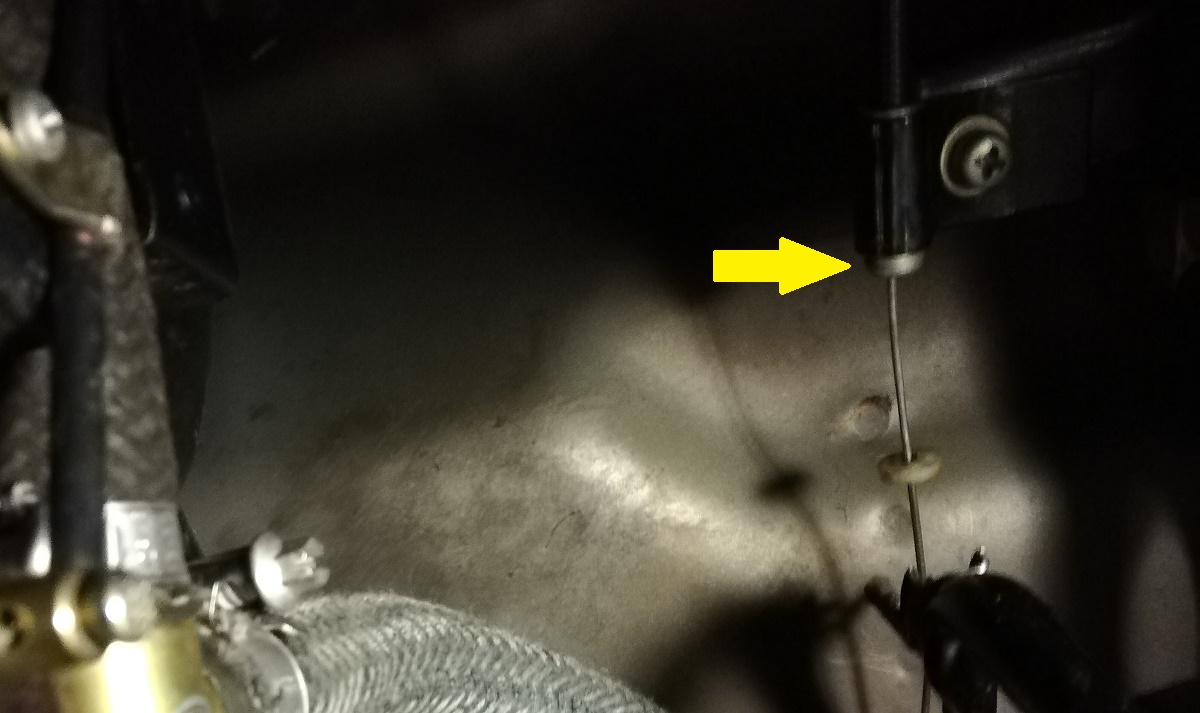

潜って目視で調べるのはかなり困難でしたので、写真を何枚も撮り状況を探ってみました。

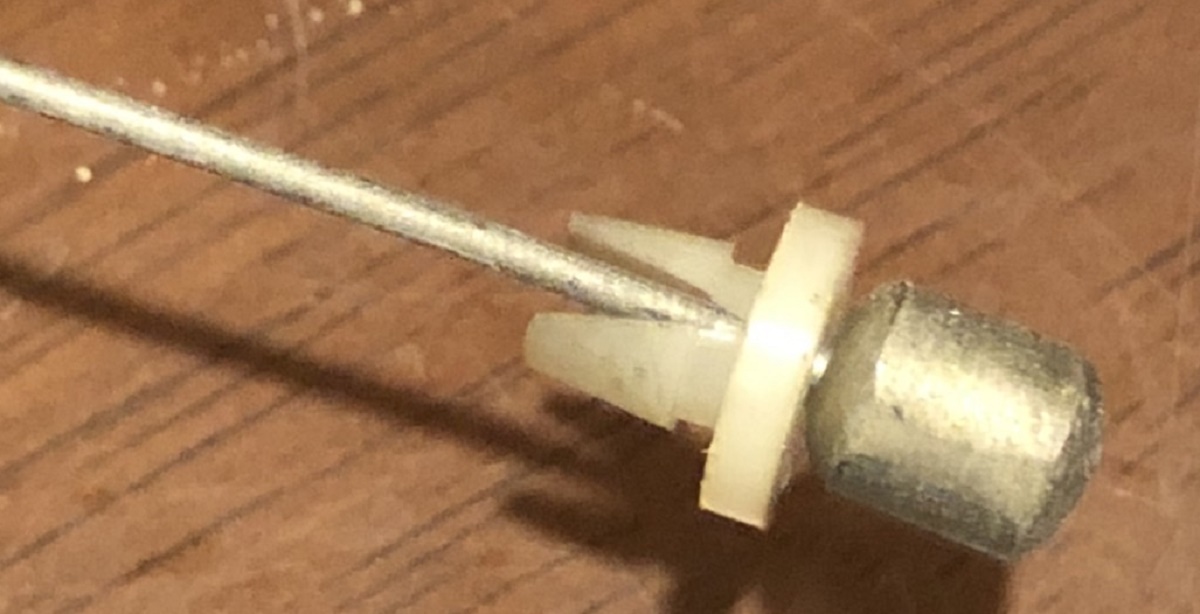

手探りでワイヤーのタイコ(端の部分)が切れてしまっているのでは?と確認してみたのですが、切れてはいません。更によく調べてみると、どうやら矢印の樹脂の部分がパーツリストの形と違うようで、これが原因(樹脂の破損)なのではと考えます。

試しに今ある丸い樹脂をアクセルのロッドの溝に引っかけてみたのですが、レバーを引っ張ってもペダルが動かず駄目でした。

。

ワイヤーのタイコ部分が樹脂を押し、アクセルのロッドを引くのが正常なのでしょう。今付いている丸い樹脂ですと、アクセルのリンク機構の溝に引っ掛からないのですから、赤丸の樹脂を作れば、うまくワイヤーが引っ掛かりロッドを動かしてくれそうです。

ここにワイヤーのタイコが引っ掛かるような樹脂をつくればよいはずです。

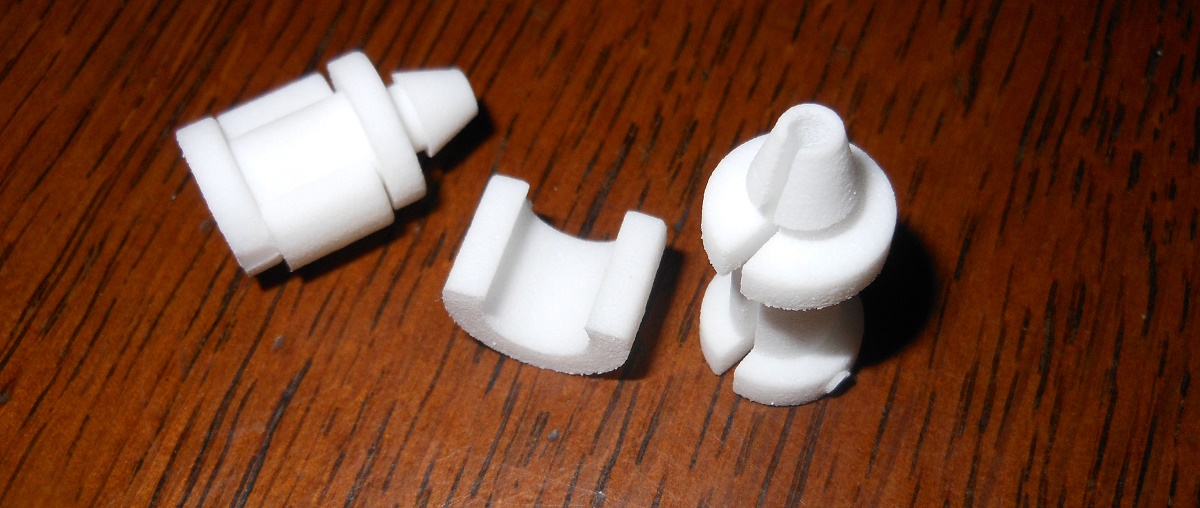

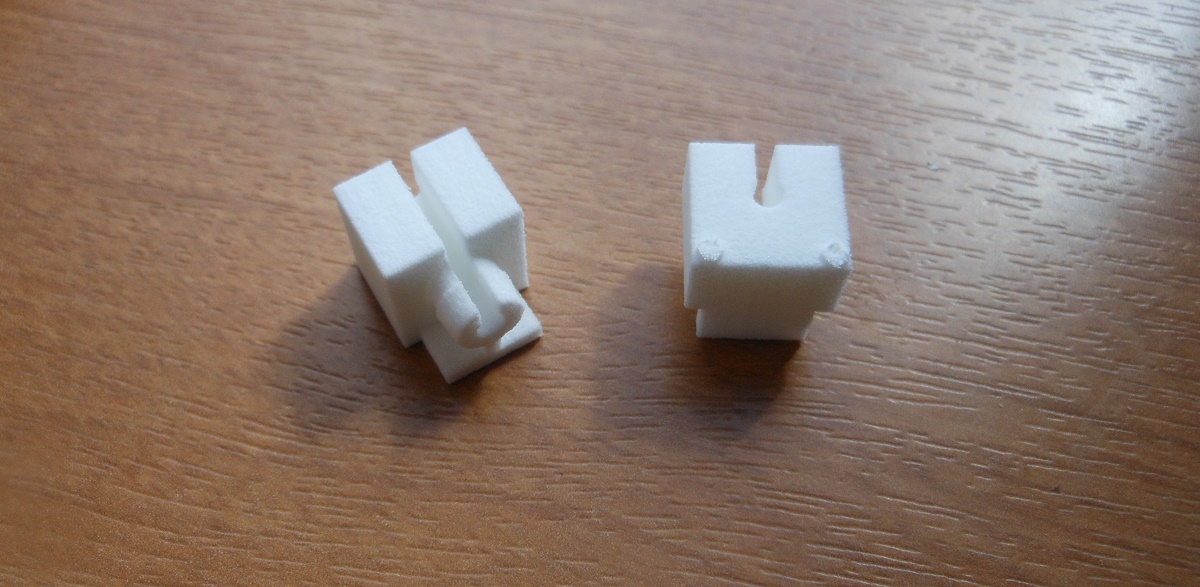

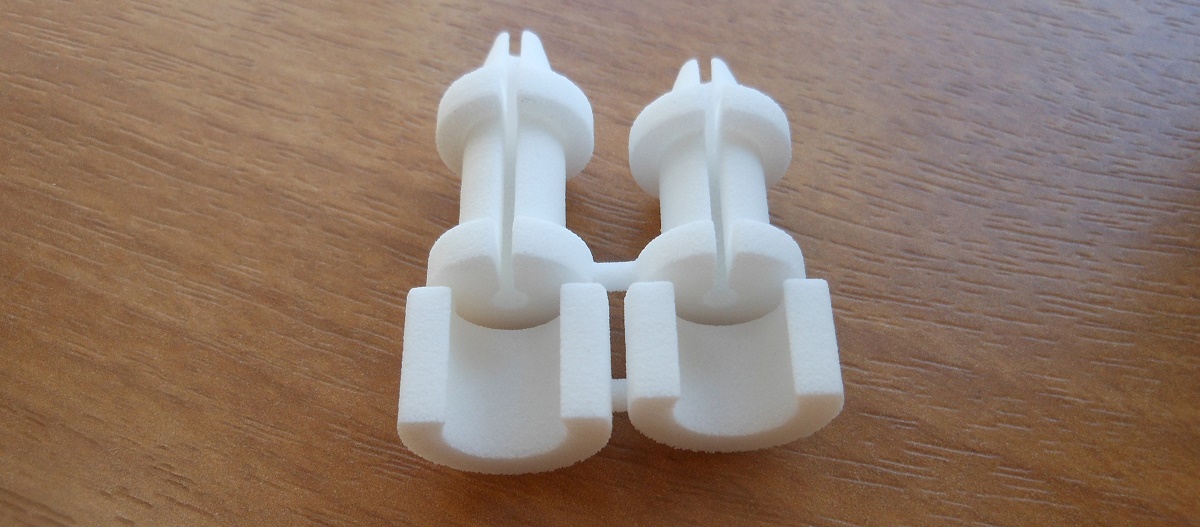

そこでまた3Dプリンターで作ってみたのがこちらです。手の感覚や型取りの紙等を当ててスロットルのロッド部分の穴や溝に入って固定されるようアダプターを作ってみました。

ワイヤーが通るように溝も切っています。

ワイヤーに挟み、ロッドの溝に押し込めば固定され、ピッタリ収まってくれる事を期待して入れてみたのですが甘かったです。

アクセルのロッドの穴に入っていきません。形か寸法が違っていたようです。仕方がないのでこの樹脂の使用は諦めます。

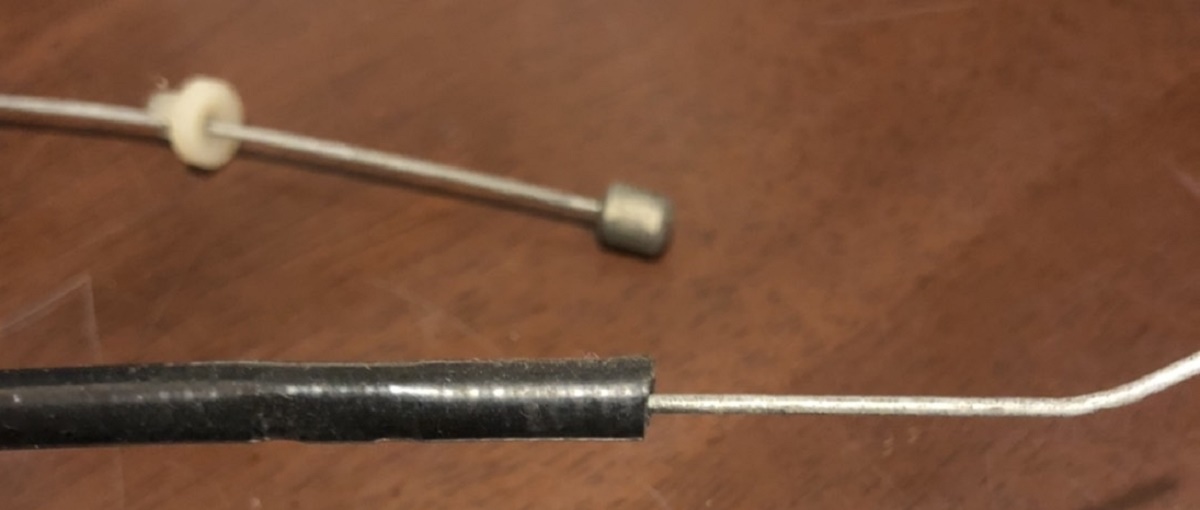

そこで簡易的に作ってみたのがこちらです。市販のゴムのストッパーを二つ繋げたものに、ワイヤーが通るように切れ目を入れワイヤーに留まるように作りました。

ワイヤーのタイコ部分とアクセルのロッドの間は3センチくらいでしょうか、スペースが結構あるのでゴムは2cm程度になるよう2個を接着しています。

これをタイコ、小さな丸い樹脂、このゴム、アクセルのロッドとなるように入れて、ゆっくりとスロットルワイヤーを引いてみたところ、エンジンの回転が上がって固定されます。

スロットルレバーの機能はうまくすれば回復することがわかりました。

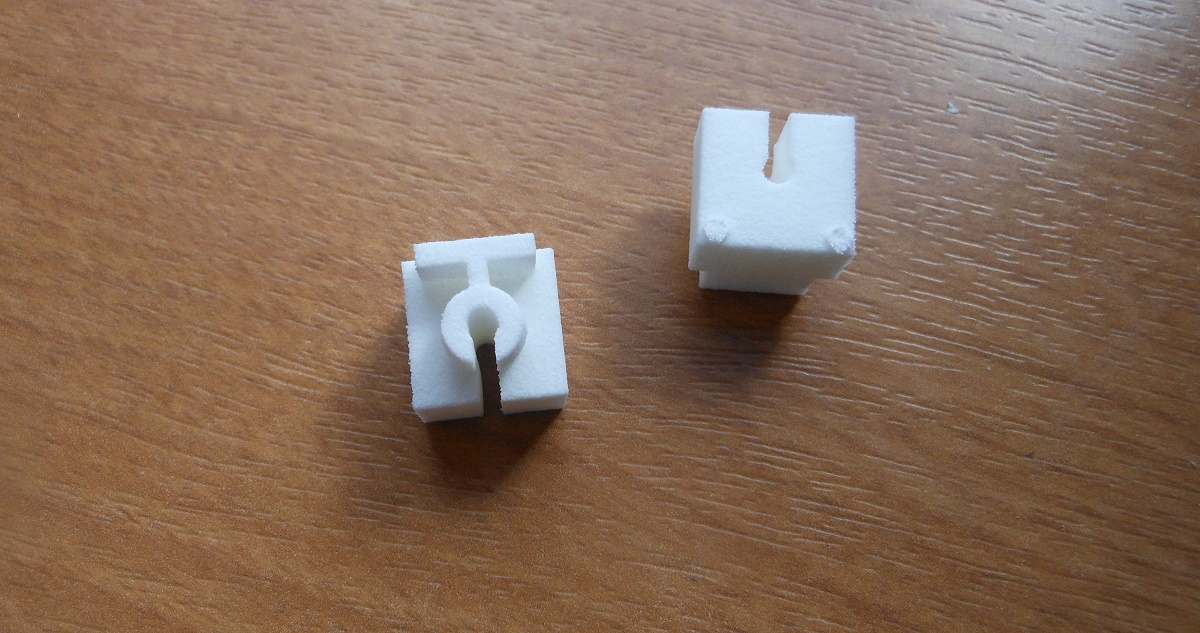

ゴムではレバーを引いた時の感触が少々良くないので、後日樹脂で作り直しました。

スロットルのワイヤーを樹脂のスキマに入れ、蓋となる部分を溝に合わせて入れると、パチンという感じでワイヤーに固定されます。

今まで入れていたゴムを外して作った樹脂を入れました。形とサイズの微調整(ちょっと長かった)がもう少し必要な事がわかりましたが、スロットルレバーを引くとゴムよりもダイレクトにアクセルが動きます。やはりこちらの樹脂の方が良い感じです。<2021年10月>

<後日追加部分>

この部分についての補足となる資料(本来の樹脂の形)を、いつも情報をいたたくE氏から送って貰いました。ありがとうございます。

こちらはその後のタイプ。

その後と言っても初期車両が販売されていた昭和46年までに設定されたケーブルです。最初期のケーブルの先端が直に切られていたタイプですと引っ掛かり等が生じたのか、もしくは生じる恐れがある等の理由からなのか、昭和45年~46年の初期型車の販売中に、既にこのように金属のカバーが付くタイプに仕様変更になっているようです。

私の現在の車両。

よく見ると分かるように、スロットルケーブルの先端には金属のパーツを確認できます。樹脂は破損してしまったようですが、ここは使えていますので、この対策は間違いではなかったのでしょう。

でも前に乗っていた「最初期車」はスロットルレバー機能一式が生きていましたから、こういった部品はやはり使用頻度も関係すると思います。

修正して仕上げた樹脂。

ケーブルに付く樹脂のオリジナルの形が分かったものの、形を忠実に再現するには、タイコ部分から外して樹脂を入れ直さないといけません。ちょっと厄介な事になりそうです。

やはり現状のワイヤーを生かし修理するには、切れ目のある樹脂で外れない工夫をするのが現実的な対処方法になると思われます。