タイヤやホイール、フロントのテンションロッドなどを度々メンテしていることもあり、タイヤを外す機会は結構あります。

この状態ですとハブを回して異音チェックも簡単なので回して音を聞くことは多いです。その際、明らかな異音とまでは言えない音が回転部からする事が、ずっと気になっていました。

今回はその音の原因を確かめて確認するため、フロントハブのメンテナンスを行います。

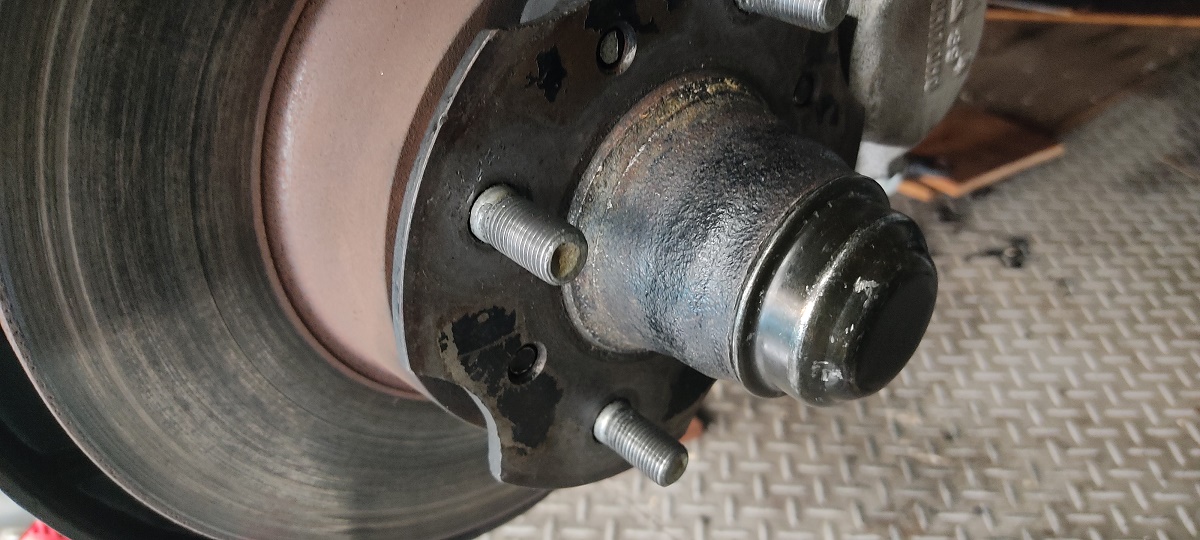

作業を始めます。

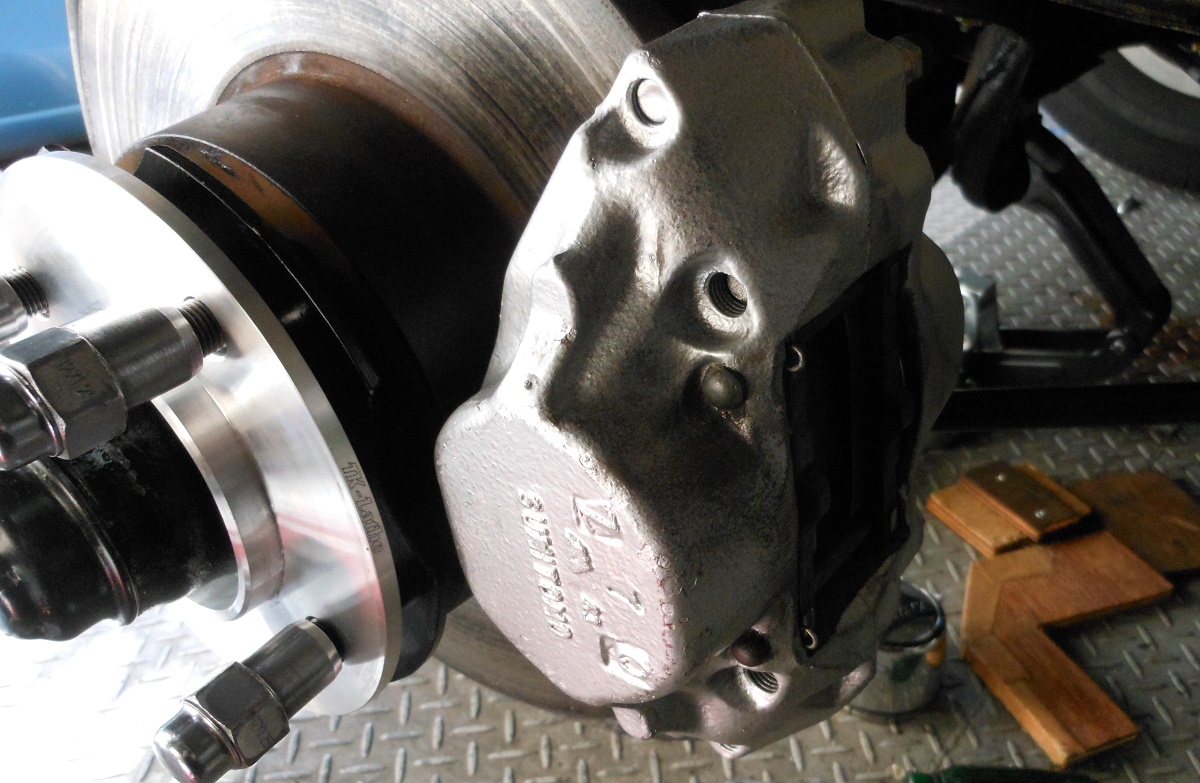

まずはブレーキキャリパーを外していきます。3年半ほど前にオーバーホールしたものを付けていたので、外観からはそんなに悪くなっていないように見えます。

ハブを取り出すには、キャリパーを外すためブレーキの配管も外します。フルードも抜けてしまいますから、フルードの入れ替えをする車検時は良いタイミングと言えます。

キャリパーを外したら次はキャップを外します。

マイナスドライバーを当てて、軽く叩くと少しずつ外れてきます。

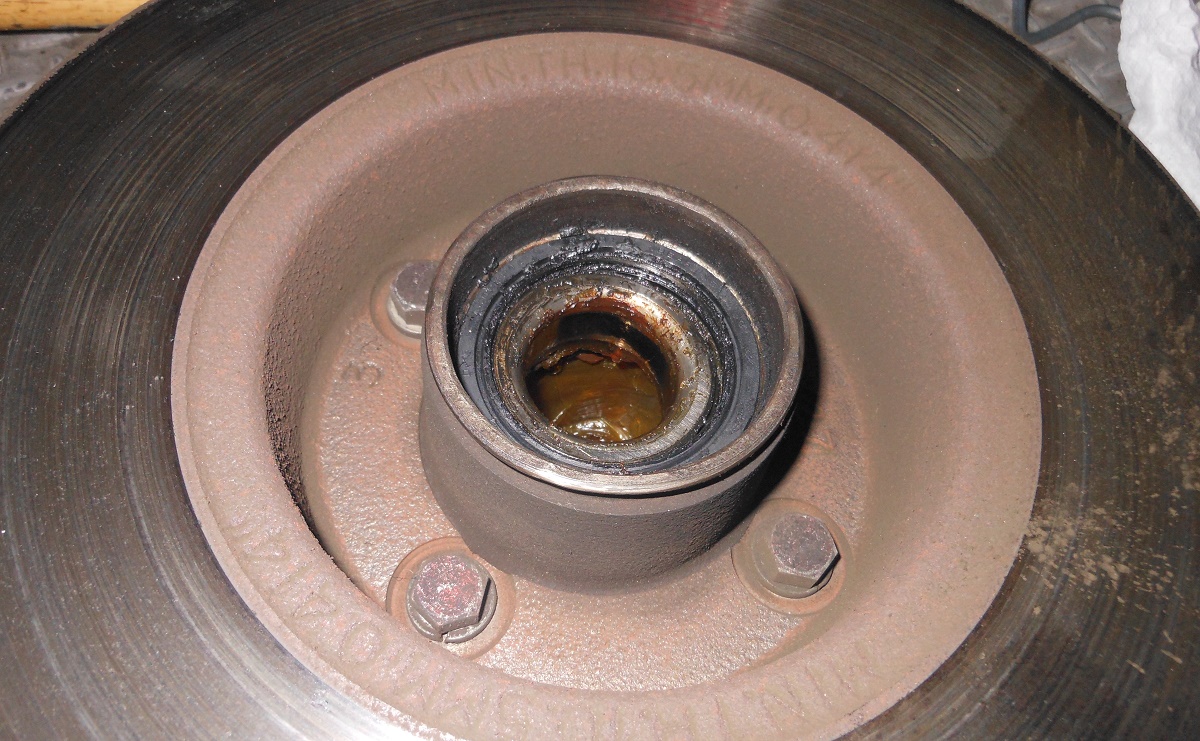

キャップが開きました。

グリスの色が悪いように見えますし、やや硬くなっています。どの位時間が経過するとグリスが劣化するのかわかりませんが、あまり良くない状態であることは何となく分かります。

一定の期間で油脂の交換が必要である事が良くわかります。

ロックのためのコッターピンを伸ばして抜きます。

このハブ・ロックナットはコッターピンさえ抜いてしまえば、比較的簡単に回せます。24mmの大きいナットです。

ナットを外しました。ワッシャーが見えてきます。

特殊な形のワッシャー。

でも簡単に取れます。

これで固定しているものは無くなったので、アウターのベアリングが出てきています。

ローターを持ってゆっくり引っ張り出せば、「ハブ+ローター+ローター内部のベアリング」が外れてくるはずです。

ハブとローター。

裏側。

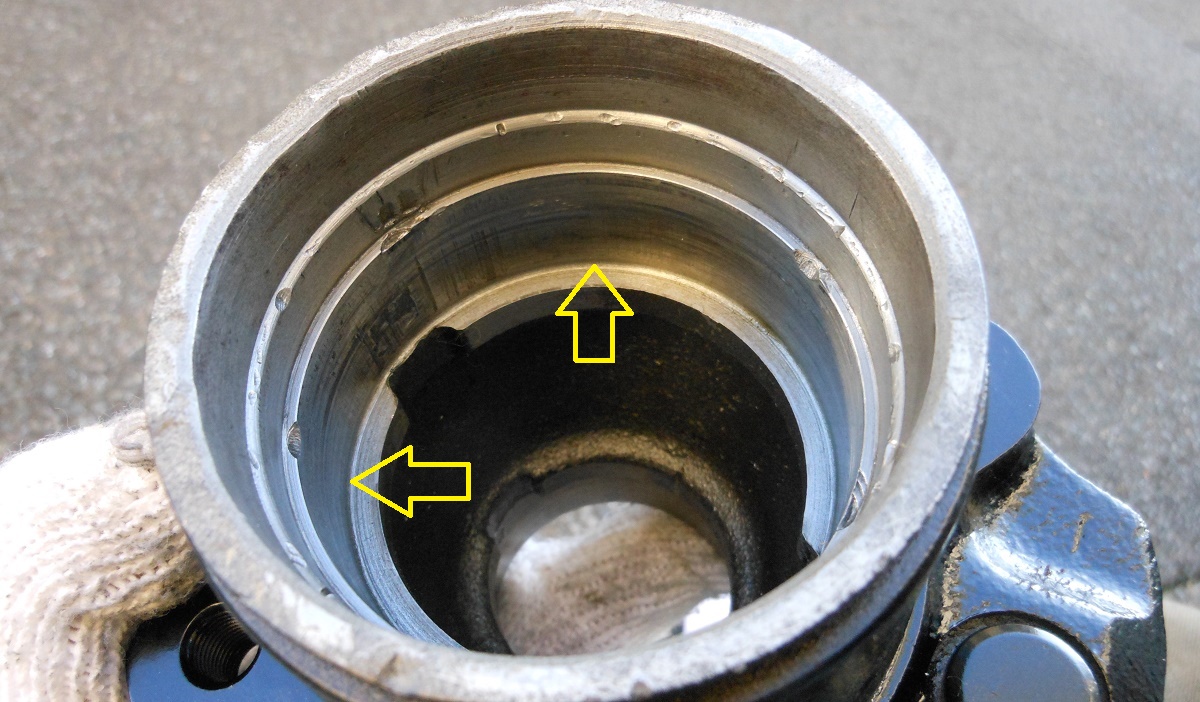

インナーベアリングとゴムシールが見えています。このゴムシールが曲者で、少々引っ張ったぐらいでは抜けないのです。

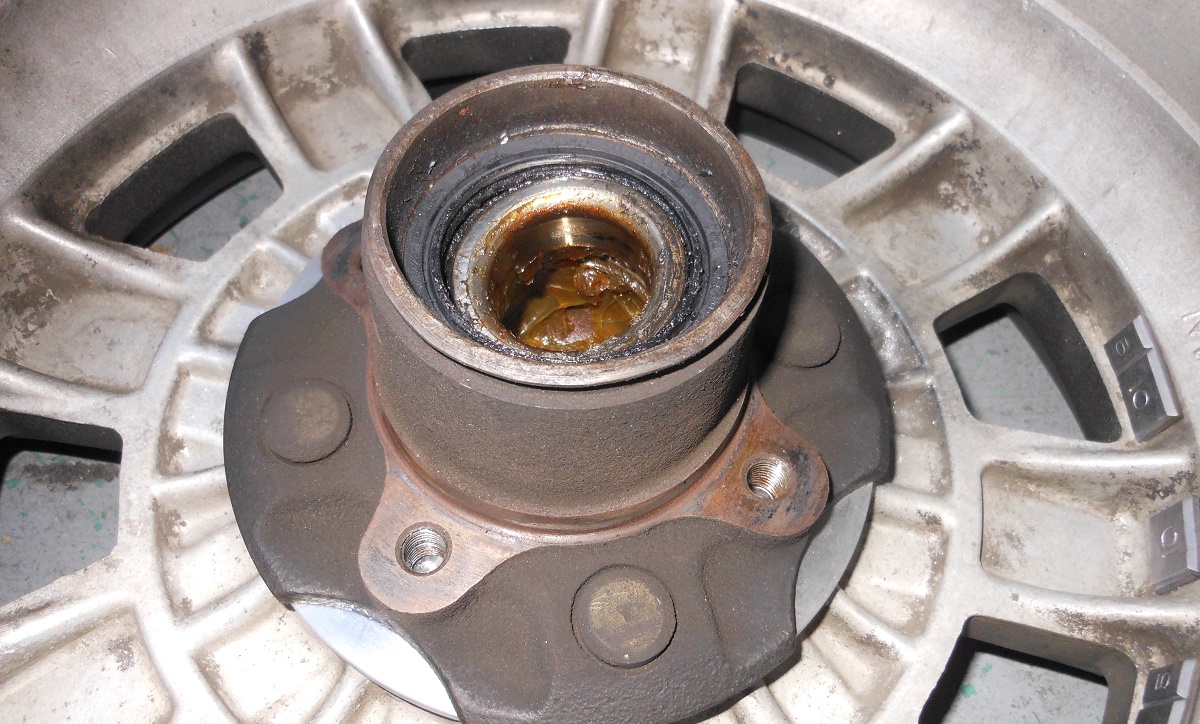

作業しやすくするため、ローターからハブを外しました。ハブのみの方が軽いので作業しやすいのです。

ハブとローターは4本のボルトで固定されています。

特殊形状の専用強化ボルトでしょうか。

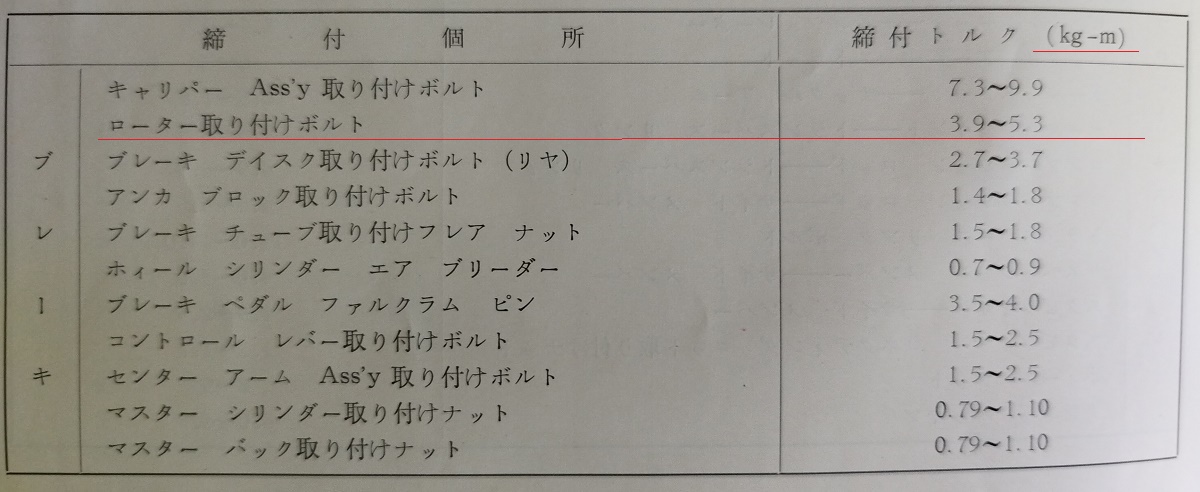

3.9~5.3kg-mがこのボルトの締め付けトルクのようです。

ローターに戻す際はこのトルクで締め付けます。

ゴムシールの取り外し。

これを外さないと内部の掃除もできません。ゴムシールは結構固くはめ込まれているので、アウターベアリング側からポンチを入れて、インナーベアリングの内側部分を叩いたり、内部のベアリング部分だけにかかる棒状のもので押し出すような事をすれば、ベアリングとゴムシールが一緒に外れてくるはずです。

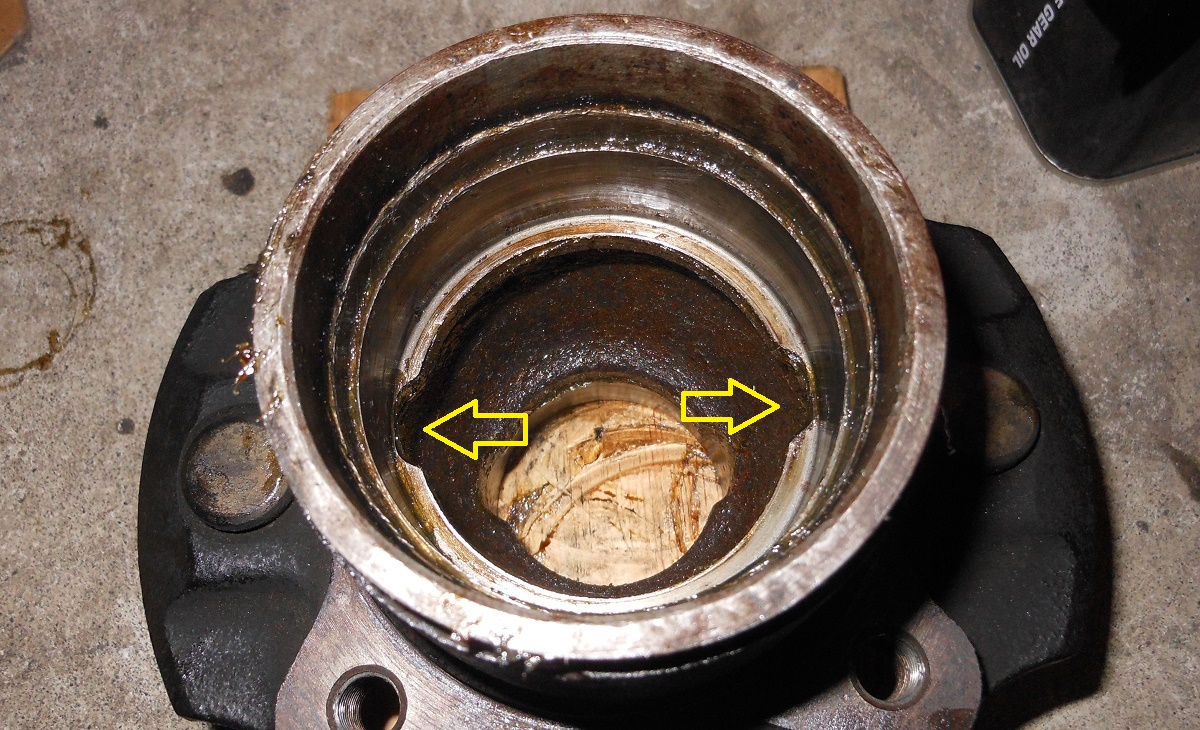

写真に見えているような状態で、ベアリングとシールがハブから出てくるはずです。

これでハブに残っているのはリング2つのみとなります。ハブ内をきれいにしたら、リング部分を抜く作業に移ります。

整備書ではポンチを使って抜くとありますので、下に木の板等を置いて、ハブの内側からポンチを入れ、コツコツ叩いていきます。

ハブの内側にはポンチでベアリングを叩くポイントが、180度向かい合って2か所ありますから、そこを交互に叩き、少しずつリングを出していきます。

油圧プレスという便利な機械は持っていませんので、根気よくひたすら叩きます。

ハブの下を空洞にしておくと最後の打ち出しもうまくできます。木材をこのような感じで置いてポンチで叩きます。

ポンチで叩くポイントは二か所。

慣れてくればポンチでも数分で抜く事ができるようになると思います。でもポンチでの叩き抜きは、ハブの内壁に傷が付いてしまうようです。

でもハブの内側に多少傷がついてしまっても、重要なベアリングの回転部分には新品リングを新たに入れますから、ハブに対しての致命的な問題は無いかと思われるのですが、少しの傷も付けずに作業したいと思うなら、ポンチ以外の機械や工具を使わないと駄目でしょう。あとリングを叩くのに貫通ドライバー等を使いますと、ハブ内に余計な傷を増やし兼ねません。叩きで抜くならポンチが良いと思います。

油圧工具も魅力的ですが、置き場所も必要ですし、今後またハブのベアリング交換を行う機会があるのかわかりませんので、今回やってみた感想としては、自分の車だけやるのであればポンチ抜きで十分かと思いました。

次は新しいベアリングを打ち込む作業です。

これも油圧プレスがあれば楽なのでしょうが、今回はハンマーで入れています。

打ち込む準備として加工が必要なものがあります。今回外して不要となったベアリングのリング部分を削って小さくすることです。

インナー・アウター両方の外枠(リング)部分を、グラインダーを使って外周を微妙に小さくし、リングを打ち込む治具として利用します。

写真はリング外周を微妙に削り、少しだけ小ぶりになったアウターのベアリングです。

これと使用済みのS30用純正ブレーキピストンを利用します。

この不要となった古いもの同士を組み合わせて、打ち込みツールとしてs30のメンテに役立ってもらいます。

特にインナーベアリングとピストンはピッタリ組み合わせることが可能で、組み合わせるとハンマーで打ちこんでも、ずれる事無く奥まで打ち込む事ができるので、手軽で良い補助器具となります。

ピストンとインナーのリング。

この向きで組み合わせると、シリンダーピストンの段差がうまくリングと合わさりずれません。

参考までに・・

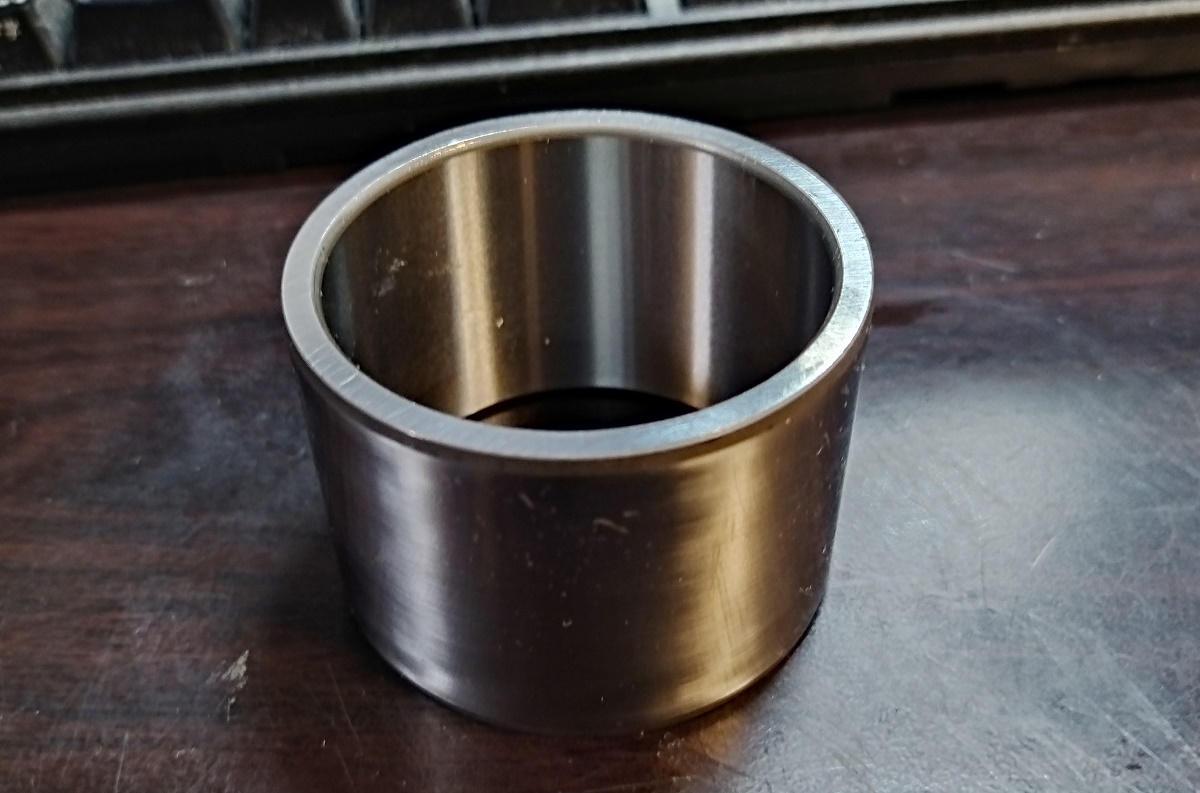

廃材のリングを削ったりするのが面倒で、使用済みのブレーキピストンも無いという方でもこういった「内輪」というものを購入すれば無加工で使えます。

本来の使用方法ではありませんが、打ち込みをするにはピッタリの金属製の筒です。いろいろサイズがあり、製造メーカーもたくさんあるようです。今回は外径58mm、内径50mm、高さ40mm のものを入手して使ってみたら、インナーベアリングを打ち込むには良いサイズでした。

でもリングを削ることができる方、廃材のピストンを持っている方でしたら、あえてこういった物を購入する必要はないと思います。

。

アウターベアリングの打ち込み。

新品リングを打ち込みます。最初は新しいベアリングの枠を慎重にハブに置いて、上から削ったリングを被せて置いたら、全周を軽く叩いて少しずつ入れていきます。

新しいベアリングの、リング内側部分には決して傷をつけてはいけないので、少しずつ慎重に。

ハンマーとの間に、このような打ち込み用の補助リングを挟んで打つ事により、新品リングには傷を付けること無く打ち込んでいく事ができます。

平行に入るよう慎重に叩きます。写真はアウター。

軽く回しながら叩いていくと少しずつ入っていきます。

これも油圧プレスがあれば、数秒で入れることが出来ると思います。私は特に急ぐ必要も無いので機械が無い分、ゆっくりと慎重に圧入を進めていきます。

写真はインナー。

ピストンと削ったリングを組み合わせています。結構叩いて、あと少しというところまで打ち込んだ状態。

古いリングとピストンの表裏をうまく使って打っていけば、こうして入れることが可能です。ピストンが無いという方は、先に紹介した「内輪」等の金属リングを使ってやればうまく出来ると思います。

新しいリングを打ち込む時は、黄色矢印のラインまでしっかり打ち込む必要があります。イン・アウト共に切り欠きのあるラインですからわかりやすいと思います。

イン・アウトの両方とも新しいベアリングのリングを打ち込んだら、ベアリング本体部分を入れていきます。

リングが入っていれば、写真のベアリング本体部分にグリスを付けて載せるだけです。

、

写真はインナー側。

ハブにはMP3グリース(マニュアル指定)もたっぷり入れて組み込みました。グリスが余っている事もあり多めに入れましたが、入れすぎも良くないと思うので程々に。

こちらはインナー側ですから、更にゴムシールを入れる必要があります。シールを手で押して入れるだけでは指定の位置に入らないので、ここも廃材のブレーキピストンを当てがって軽く叩いて入れる感じでした。手では無理ですね。

ゴムシール。

よく見るとシールの表面に 「BEARING SIDE」 が刻まれているのがわかるでしょうか、その面をベアリングに向けてセットして打ち付けます。

ピストンを使ってゴムシールを打ち込みます。

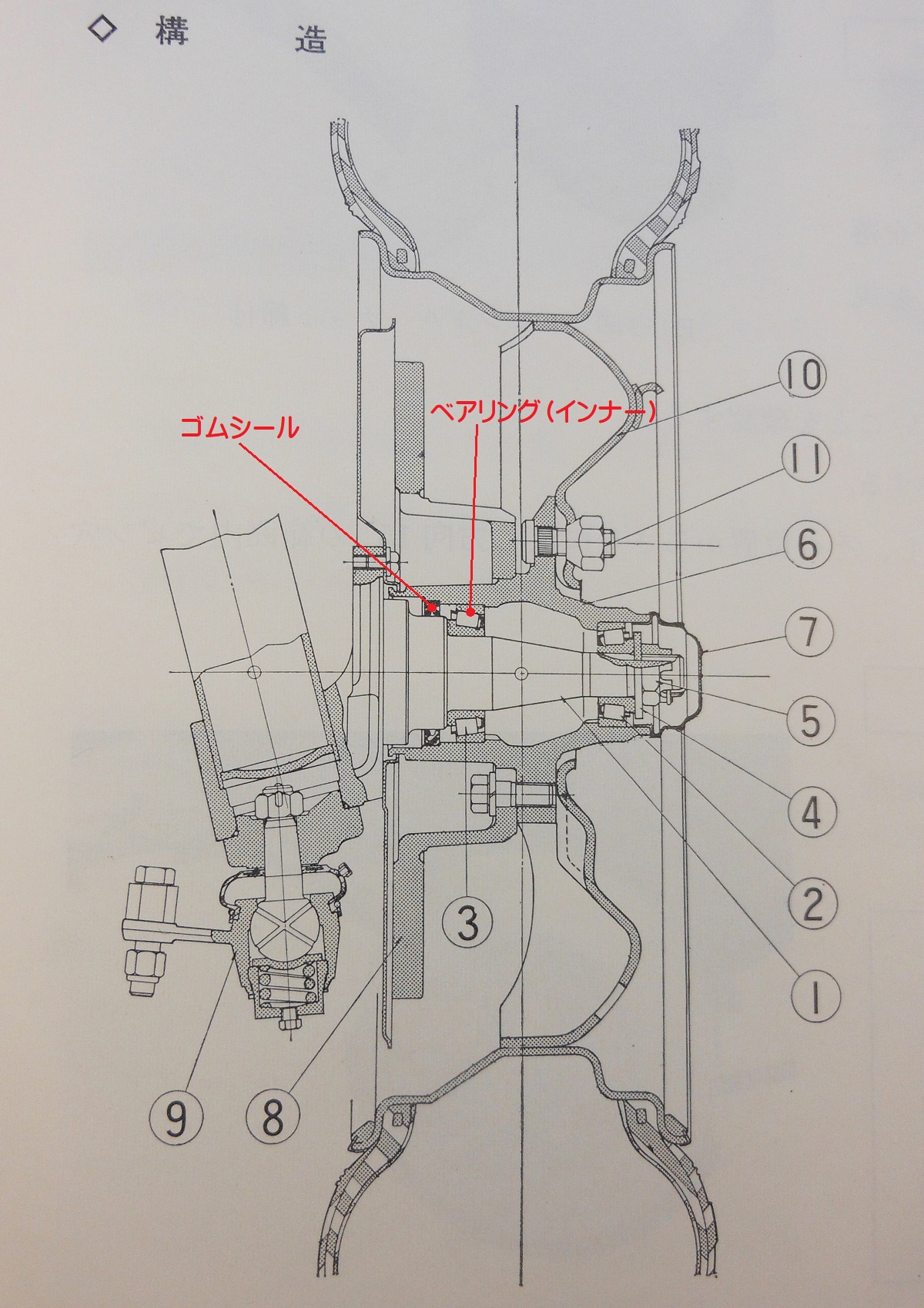

所定の位置に打ち込んでもインナーベアリングとの間には5mm程度でしょうか、すき間があります。ベアリングにくっつく迄は打ち込みません。

ハブの断面図です。

シールとインナーベアリングは密着していないことがわかります。

S30の整備書の作られた時代の指定グリスは、「MP3グリース」だったようですが、現在日産から購入できるのはこちらの「MPスペシャルグリース」のようです。

「MP」は「マルチパーパス」の略らしく「万能グリース」の意味のようです。

この缶は前の車でハブベアリングを交換した際に使ったものですが、大きい缶入りだった事もあり使いきれず余っていました。缶の表面は傷んでいますが、中のグリスは使えそうでしたので再び使用しています。

NTNのベアリングを使用しているアウター側。グリスをたくさん入れています。これは入れすぎでした。

この後記載しているのですが、キャップが入らないので少し取っています。

ここでハブベアリングに使われるベアリングについてです。

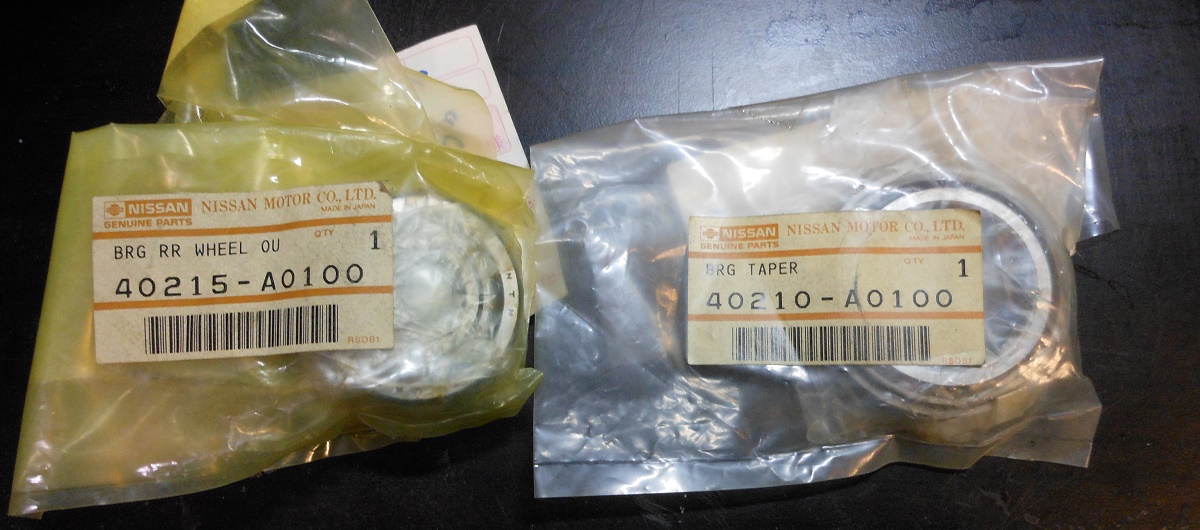

かなり前になりますが、日産からこのラベルで部品が出ていたころ、セットで買っていたベアリングです。時期的には定かではありませんが、2000年ころでしょうか?

純正ベアリング。インナー。

よく見ると外側に「LM57010」の記号が見えます。他に「NSK」も刻まれていたので日本精工のベアリングを使っていると思われます。

純正アウターベアリング。

少し小さめのアウターです。インナーはNSKでしたが、こちらは「NTN」製のようです。

LM-11949が刻まれています。

同時にゴムシールも買っていました。

かなり昔の話になりますが、前の車でベアリング交換を行った事があり、その時にベアリングは消耗品で定期的に交換する必要性を感じたのでしょうか、次回交換に備えて予備として買っていたものだと思われます。

これは近所の部品商さんで買ったものです。その部品屋さんは家から近くて便利だった事もあり、パーツを取り寄せてもらうため何度も足を運んでいました。世の中が変わり部品商さんも存続できなくなってしまったのか、ひと昔前に残念ながら無くなってしまいました。

その純正品ストック一式を持っていた事をすっかり忘れ、さらに買ってしまったベアリング。

これは今の車に乗り始めたころ、前輪から異音(この時の原因はブレーキキャリパーの引きずりでしたが・・)が出ていたこともあり、フロントハブのメンテナンスのためにと入手したものです。

こちらは純正品では無いのですが、純正に採用されているNTN製。見た目では純正と変わらないように見えます。

そして最近、ベアリングが気になり調べてみたら、規格品なので記号が同じならサイズ等も同じという事がわかったので、それならばと、あえてもう1セット違うメーカーで買ってみた「KOYO」製。

正式には「光洋精工社」という名称の会社で、先ごろ豊田工機と合併して「JTECT」という大きな会社になっています。

JTECTはトヨタグループに属していて、ベアリング以外にもいろいろな車に純正採用されるパーツを作っている精密部品メーカーのようです。

ベアリングの比較。

実際にこうして見比べてみると、製品に刻まれている番号が同じならばメーカーが違っても、少なくとも大きさは同一で使えそうです。3社(3個)とも構造や寸法は同じようでした。

但し耐荷重や製品寿命等細かなところまでは比較は出来ませんから、心配な方は純正品、少しでも安価に交換したいなら社外品(ラベル違い?)を使用すれば良いのではと思います。

現在でもこのベアリングについては、日産部品から純正部品が入手できます。でもこれらの社外品も日本製で安価となりますと、どんなものか試したくなってしまいます。

KOYOのベアリングの箱。

JTECT-KOYOの両方が箱には印刷されています。社外品とはいえ、日本製で他の車に純正採用されているようなメーカーのベアリングとなります。

今回手持ちの純正品を調べたら、インとアウトでメーカーが違っていたという事もありましたので、今回は試しに片側部分だけにKOYO製を使って組んでみる事にしました。

社外品を使用するのは右側ハブのイン・アウト。

「KOYO JAPAN」が刻まれたベアリングをセットして組んでみました。

作業に戻ります。

ベアリングを付けたら車体のスピンドルに戻します。そのスピンドルにもグリスを塗っておきます。

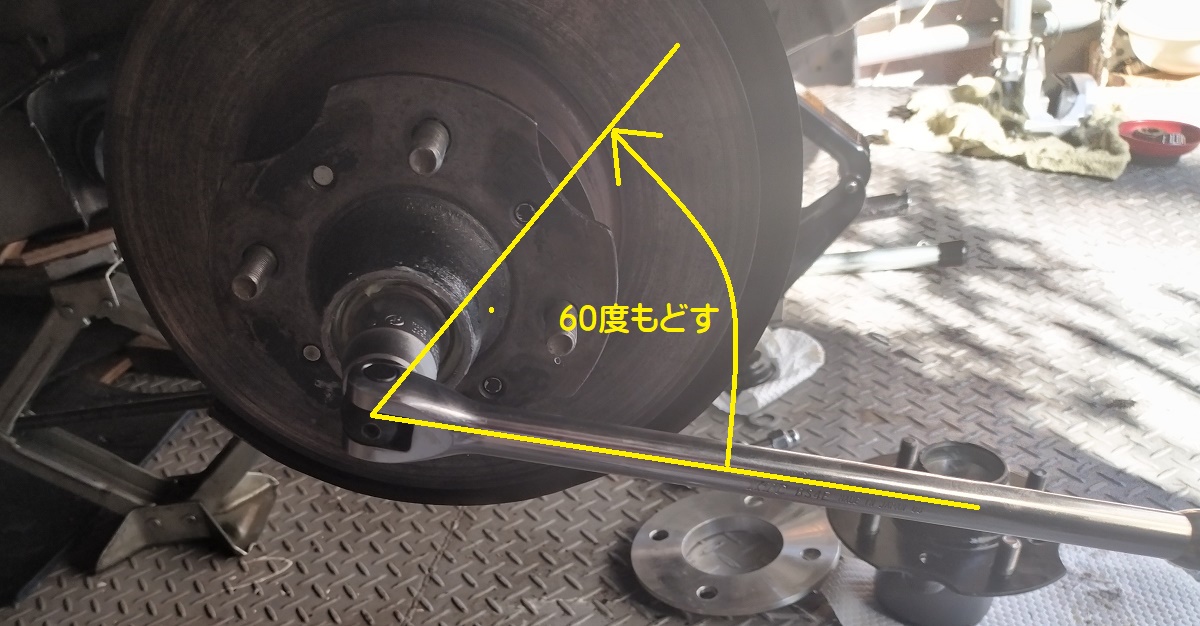

ワッシャーとナットをセットしたら、トルクレンチを使い「2.5~3.0Kg-m」の力でナットを一度締め付け、そこから60度戻します。

今使われる単位ですと、「27N・m」程度で締めて、60度戻すという事でよいのでしょう。強く締めるとベアリングを痛める、とあるのでトルクレンチが無い場合は、ベアリングがハブ内で落ち着く位置まで適度な力で締めつけ少し戻すという事になります。

規定トルクで締め付けるとハブは回りにくくなりますが、60度戻しますので軽く回せるようになります。

感覚でやる方は締めていって、ちょっと回りにくい感じまで締めたら少し戻す・・プロは何度となくやっているのでわかるのでしょうが、素人の私は大事な部分でもありますし、やはりトルクレンチを使って確認しないとダメですね。

マニュアルの記載では、60度戻した状態からさらに戻し角15度以内でコッターピンが入る場所を探すとあります。

今回は最初に60度戻した位置がピッタリ穴の位置と合いましたので、ピンを差し込み固定しています。

グリスをたっぷりつけておけば良いかと、こんな感じでグリスを塗り手繰っていたら、最後に被せるキャップがうまく入りません。

グリスを少し取り去り、空気が通る?抜ける?ようにしてから、キャップをゆっくりと打ち付けていったところ今度はうまく入ります。

キャップはゆっくりと打つ付けていくと少しずつ空気が抜け、入っていくのかもしれません。グリスも程々にしないといけません。

ハブの回転チェック。

ハブとローターだけの状態で回転させるとすごく静かに回ります。やはり機械ものは新しくすると状態が変わるので気持ちがいいものです。

今回はハブベアリングを交換しましたが、走行距離が少なく年数だけ経過している車の場合、内部の清掃とグリス交換のみでも効果がありそうです。

<2024年1月>